-

-

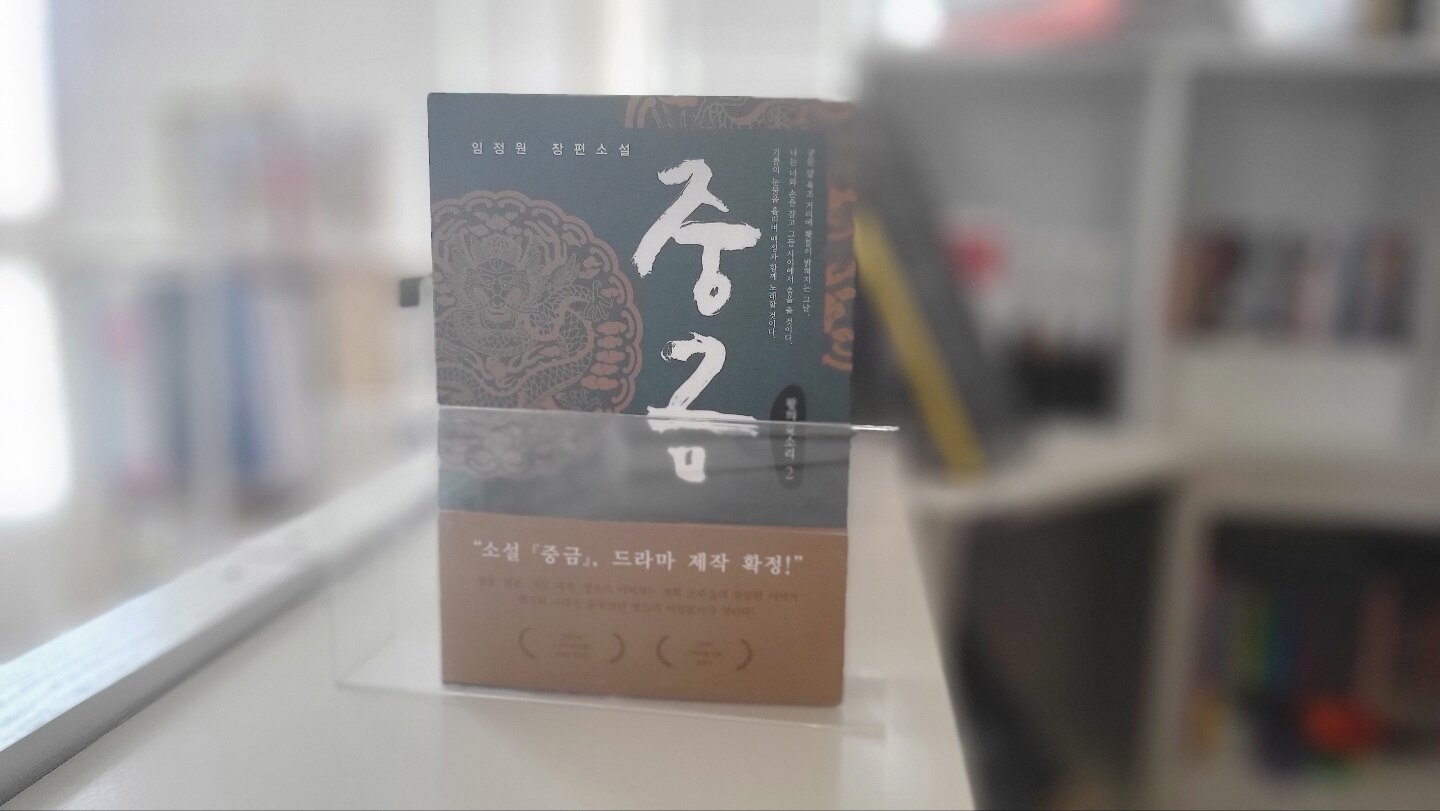

중금 2 - 왕의 목소리

임정원 지음 / 비욘드오리진 / 2022년 10월

평점 :

“살려달라고 하였으니, 진정 죽어야겠습니다.”

뒤주 속의 사내는 몽두를 쓰고도 부끄러워서 얼굴을 가리고 싶었다. 마음이 약해져서는 안 되었다. 그러면 지금까지 진행해온 모든 계획이 후포로 돌아간다.

“살려달라고 하였다는 말을 듣고 기뻐서 달려왔다. 이제 그만 뒤주에서 나오너라”

뒤주 밖의 남자도, 뒤주 속의 사내도 그리할 수 없다는 걸, 그리해서는 안 된다는 걸 잘 알고 있었다. 그래서 더욱 슬프고 안타까웠다. (p.16)

생각할 사(思), 슬퍼할 도(悼), 사도. 뒤주에 갇혀 죽어간 세자의 이야기를 모르는 이가 있을까. 머릿속에 떠오르는 사도세자의 얼굴(사실은 배우의 얼굴)이 여럿이기에 사실 뒤주에 갇힌 장면으로 시작하는 이 책이 색다를 수 있을까, 의구심이 들었다. 그런데! 400페이지로 2권 분량의 책을 앉은 자리에서 다 읽었다. 뒷장이 궁금하여 일어날 수도, 잘 수도 없었던 것. 이제야 나는 하룻밤에 드라마 한 편을 정주행하는 이들의 마음을 이해할 수 있게 되었다. '또 사도세자?'하는 마음이 드는 분께 감히 말한다. 이 책은 분명 사도세자의 이야기지만, 사도세자만의 이야기가 아니다. 살기 위해 죽어야 하고, 살리기 위해 죽어야 하는 이와 궁전의 벽돌이나 풀 한 포기처럼, 있지만 없는 듯 살아가는 이들, 또 아무것도 보이지 않지만 지킬 것을 지켜가는 이들의 이야기가 조각조각 퍼즐처럼 완성되는 엄청난 이야기다.

물론 수많은 역사서와 소설 등을 통해 경종과 영조, 영조와 사도세자, 또 영조와 정조에 관한 이야기를 알아 왔다. 그를 둘러싼 역사적 키워드는 너무도 많지만, 이 책을 읽으며 또 한 번 그 모든 것들이 얽히고설켜, 비운의 왕자를 만들어냈다는 생각을 했다. 이 책에서처럼 그의 곁에 지견이 있었더라면, 그가 조금은 덜 슬프지 않았을까 생각이 들어 이 부분만큼은 소설이 아니기를 바라보았다.

'중금'. 포털에서 검색해도 악기에 밀려 첫 번째에 나오지 않는 이 관직은 '임금의 시종을 들며 전갈을 하는' 것 정도로만 설명된다. 작가님은 이들을 '왕의 목소리'라고 표현하여, 이념과 마음조차 전달하는 이들로 삼았다. 자신들의 이익에 눈멀어, 오히려 제 목소리를 낼 수 없던 임금을 대신해 진실을 전하는 자로 세운 것. 그래서일까. 중금의 묵직한 마음이 임금의 마음처럼 느껴져 마음이 아팠고, 자신만으로도 안쓰러운 생이었을 지견이 또 다른 안쓰러운 영혼 선을 만나 서로의 눈에 자신을 비춰볼 때마다 슬펐다.

분명 소설을 읽는 것임에도 나는 역사의 한 장면을 훔쳐보듯 마음이 아프고, 분노가 일기도 했으며, 욕심 많은 관료들로 인해 나라를 잃어본 역사를 가졌음에도 변함이 없는 현시대가 떠오르기도 했다. 이 소설이 드라마로 만들어진다는 것을 알면서도, 머릿속으로 지견의 모습을, 선의 모습을, 재운의 모습을, 효명의 모습을 가만히 떠올려보기도 했다. 감히 그들의 속을 다 알지 못하면서도, 이야기의 회오리에 빠져 눈물을 흘리기도 했다. 책의 마지막을 읽으면서 속이 채 시원하지 못했으나, 어쩌면 그조차도 '사는 일이 그러하니까'의 마음이 들기도 했다.

'작가의 말'은 늘 가장 마지막에 읽는 편이기에 이 책 역시 그랬다. '역사 속의 이야기를 읽고 상상하는 일은 낯선 도시를 탐험하는 일과 같다(p.4)'라는 공감되는 말로 시작된 솔직한 이야기를 읽으며, 글을 쓰는 일이 '짝사랑'으로 끝나지 않아서, 이 책을 만날 수 있어 다행이란 생각이 들었다. 오래도록 간절히 바라던 마음을 문장으로 촘촘히 엮어, 올 하나 풀림이 없는 단단한 면포 같은 글을 만날 수 있어 너무 다행이었다.

등장인물 하나하나, 사건 하나하나가 온전히 필요했다는 생각이 드는 소설이었기에 하루빨리, 드라마로도 만날 날이 오기를 고대하게 된다. 아마 그때는 나도 '본방사수'를 위해 텔레비전 앞에 앉아있게 되겠지?