-

-

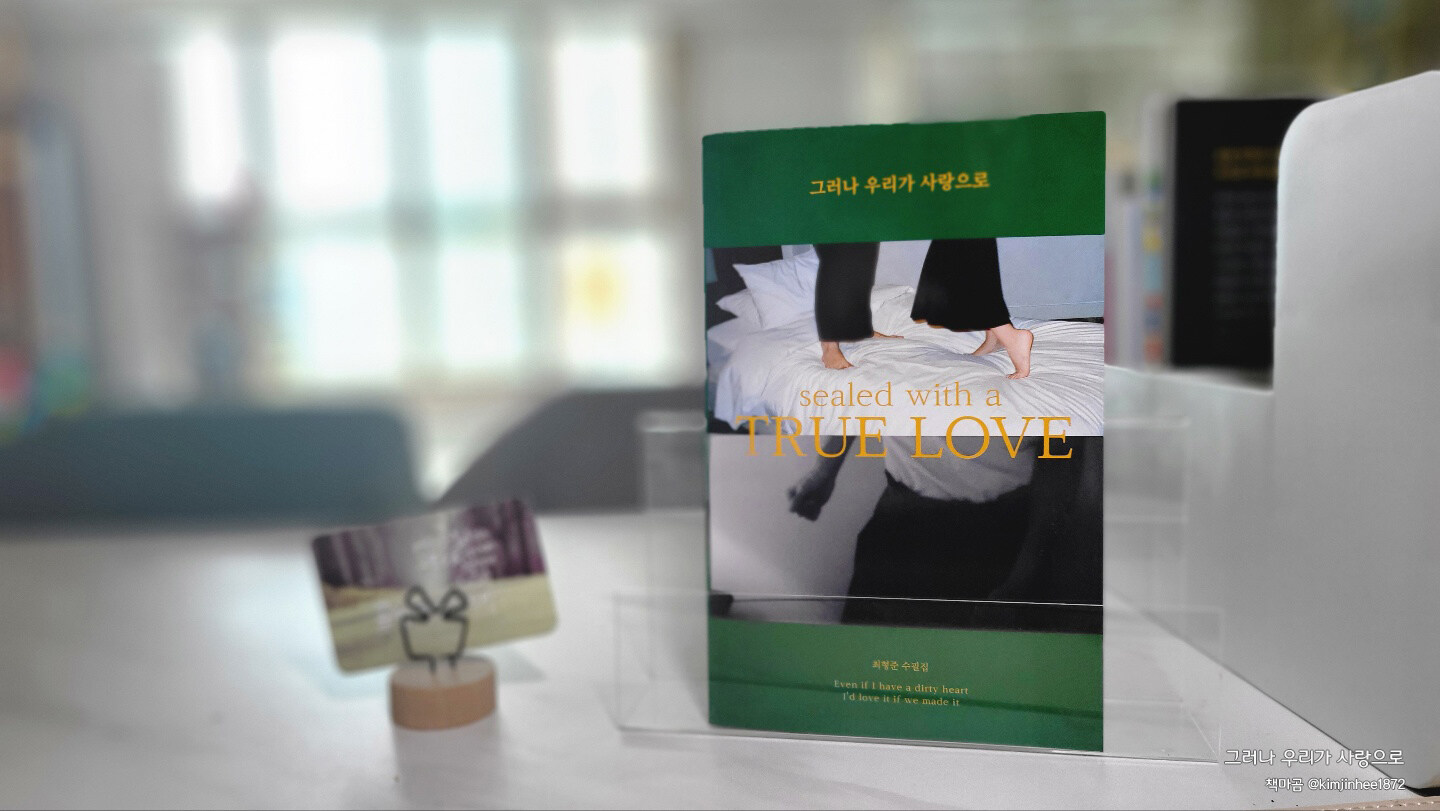

그러나 우리가 사랑으로

최형준 지음 / 부크럼 / 2022년 3월

평점 :

스스로 묻고, 대답해야 한다. 일상적으로 고민하고, 사색해야 한다. 웃기고, 울리고, 멱살을 올리고, 등을 쓰다듬고, 수치심과 자부심 두 가지 모두와 친해져야 한다. (p.15)

얼마 전 지인과 수다를 떨며 누가 취미를 물어볼 때 난감하다는 말을 한 적이 있다. 늘 부지런히 읽고 쓰는데 무슨 소리냐고 묻겠지만, 난감함은 거기서 비롯된다. 많은 이들이 취미 칸에 “독서”라는 단어를 사용하기에, 진짜 취미가 독서인 나같은 아이들은 일부러 방패 세울 취미를 한두 개는 세워두어야 한다. 아무튼, 많이 읽는 편이지만 소설이나 사랑이 주제인 에세이는 덜 읽는다. 이유는 아주 간단하다. 리뷰쓰기 힘들어서. 스포일러 없이 소설 리뷰를 쓰기가 어려워서, 또 다른 사람 사랑 이야기를 내가 정리하는 것은 건방진 것 같아서 덜 읽게 된다.

사실은 이 책도 그렇다. 내가 'true love'를 평가해도 될까 싶어진다. 그나마 다행인 것은 이 책의 제목과 달리 에로스적인 사랑에세이가 아니다. 자신의 삶을, 하루를, 오늘을 성실히 살아가는 이의 글이다. 읽는 문장이 내내 좋았고, 공감하며 받아적은 것도 꽤 많다. 그런데도 제대로 정리하지 못함은 나의 미숙일 뿐이다. 이 책이 “가장 오래 감상한 그림”이 될 거라던 작가의 말은 정말 이었다.

혼자라는 이유로 외로움에 사무치지 않는다는 거, 세상에 등을 지고도 어깨를 움츠리지 않는다는 거, 잠시 잠깐의 피폐로 인해 필요 이상 무너져버리지 않는다는 거, 혼자를 향유하고, 새벽을 유랑하는 거. 그런 것들을 품위를 읽지 않고 해낸다는 거. (p.121)

혼자서 혼자이지 못하는 역설, 둘이서도 둘이기 어려운 모순, 셋이고 넷이고 온전한 때는 드물어

사색은 꺼립니다. (p.71)

읽으려 꺼내둔 책 중, 가장 쉬이 읽힐 책일 거라는 생각에 묵직한 책들 사이사이 이 책을 읽었다. 그러나 이 책이 주는 묵직함이 때때로 내 마음을 울렸다. 분명 가볍게 술술 읽히는데, 읽다 보면 가슴 한쪽이 저릿한 것. 마음이 묵직해지는 것. 사실 그런 마음이 들 때마다 책을 덮어 표지를 바라보았다. 종종 눈물을 흘리기는 했으나 이 책을 읽은 후 마음이 참 편안해지더라. 그래, 시간이 흐르는 것이 자연스럽듯 “삶은 강물처럼 변화함으로써 같은 모습을 유지하고 있다. 잊고, 기억하고, 미워하고, 사랑하며. (P.146)”사는 것이 당연하다는 말을 확인받은 기분이었다.

무엇인가를 잊는다는 것, 잃는다는 것, 그래서 다시는 볼 수 없게 된다는 것. 그건 지나치게 서글픈 일이다. 그러나 그 서글픔조차 잊고, 잃어버려서 다시 보지 않는다면 우리는 더 많은 것들을 잃어버리게 된다. 이미 잊어버렸기 때문에, 지금도 잃어버리고 잇기에, 그래서 때때로 자연히 고통스럽다. 그러니 다시 볼 수 없는 것들을 위해 흘리는 눈물을 아낄 이유가 없다. (p.38)

이 책의 비평은 많은 말이 오히려 사족일 것 같다. 평소보다 많은 문장을 옮겨적으며, 사족 대신 공감할 문장들을 적어두는 편이 이 책을 이해하기 쉽겠다는 생각을 했다. “5월 무렵에는 커다란 장미를 보고, 여름에는 공차는 금발 머리 아이들을 구경한다. 그러고 언덕을 내려와 진짜 맛있는 수제 버거와 밀크셰이크를 진탕 먹어준다. 그 길로 나는 당분간의 사랑 총량을 충전하는 것. (p.232)”이라는 작가의 말처럼, 하루를 충실히, 또 때로는 가장 느슨한 태도로 살아가며 장미의 아름다움을, 공차는 아이들의 천진함을 배우는 것. 그 자체가 삶 아니던가.

'먼저 갈게'가 아니라 '다녀올게.' 그게 꼭 기다리라는 말 같아서 나는 잠자코 그곳에 남았다. (p.144)