-

-

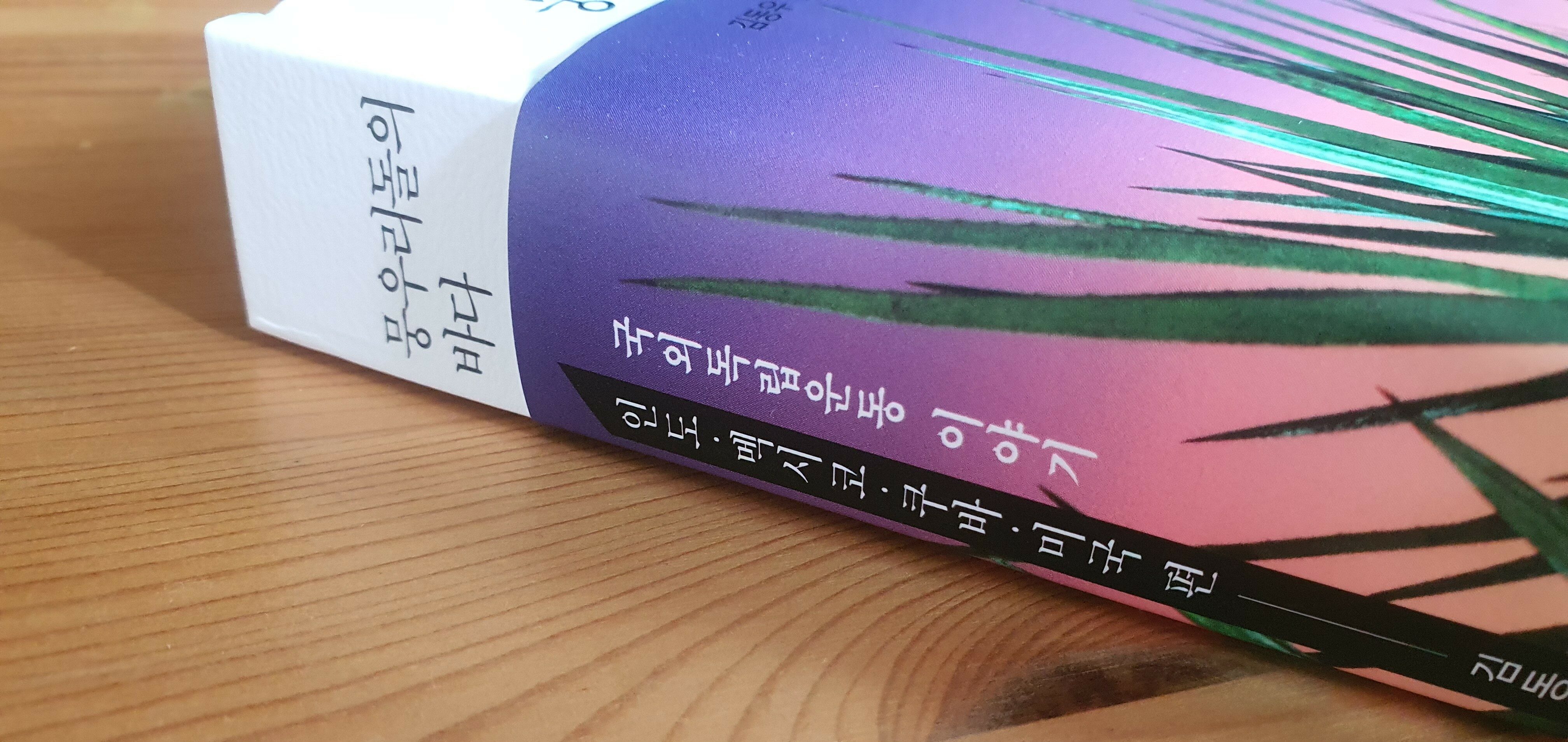

뭉우리돌의 바다 - 국외독립운동 이야기 : 인도, 멕시코, 쿠바, 미국 편 ㅣ 뭉우리돌 1

김동우 지음 / 수오서재 / 2021년 7월

평점 :

“배우지도 들어보지도 못한 역사였고, 이젠 기억 속에서 희미해져버린 이야기였다. “

꽤 오랜만에 책이야기를 가지고 돌아온 것같다. 개인적으로 너무나 바쁘고 정신이 없는 두어달을 보내다보니, 평생 들여온 습관이라 생각했던 독서도 할 겨를이 없더라. 약간 폭풍의 눈에서 벗어나고 돌아보니 기록하는 것도, 숨이라도 쉴 겨를이 있어야 가능한 것인가 싶어졌다. 이 책을 읽는 내내 “숨이라도 쉴 겨를이 있어야”하는 마음이 나를 괴롭혔다. 어쩌면 그 시대의 역사는 숨쉴 겨를도 없어 제대로 기록되지 못한, 잊혀진 시간사이에 있는 이들이 너무 많아서 그나마 돌아볼수 있는 아픔은 아닐까.

국화가 화병에 다 꽂히자 적막 속에서 빛이 들고 안온함이 퍼져나갔다. 한송이는 아무것도 아닌 것 같지만 그게 쌓이면 풍경을 바꿀 수 있다. 명이 생인 까닭이고, 생이 명인 이유다. (p.58)

나는 독서편력이 꽤나 심한데 역사분야의 도서를 좋아하고 즐겨읽는 편이다. 특히나 조선 후기에서 근현대사에 걸쳐진 책을 꽤나 많이 읽어온 것 같은데, 읽을 때마다 새롭고 다시금 가슴이 먹먹해지는 시절이 있다면 아마 그것은 독립운동 시기일 것이다. 읽을 때마다 아프다고 말하면서 나는 또 그것을 찾아읽는다. 한 명이라도 더 알아야 같은 역사를 반복하지 않는다는 말을 철썩같이 믿기 때문이다.

이번에 읽은 “뭉우리돌의 바다” 역시 그 시절을 이야기하는 책이기는 하나, 역사서라고 이야기하기에는 책에게 미안한 마음이 든다. 시리고 아픈 기억을 감각적인 사진에 담아내 치유로 이어가게 도와주는 책이었다고 하면 작가님이 섭섭하실까. 아무튼 나는 이 책을 “인도, 맥시코. 쿠바, 미국 등에서 아물지 못하고 있었던 이들의 상처에 딱지를 앉혀주는 책”이라고 기록해두고 싶다.

존재의 역사가 더 확고하고 뚜렷해지길 바라며 셔터를 눌렀다. 언어가 아닌 가슴으로 진심을 전달할 수 밖에 없는 그 옛날 그들의 답답하고 난처한 심정이 이러지 않았을까. (p.173)

사실 나는 이 책을 읽는 내내 많이 울었다. 사진작가라는 사람이 글은 왜 이렇게 잘 쓰며, 그들의 사연은 또 왜 이렇게 굽이굽이 아픈 것인지 어떤 날은 한장도 채 읽어내지 못하고 엉엉 울었다. 때로는 그들의 이야기에 내 마음을 기대어 울었고, 어떤 날에는 문장들이 내 발목을 잡아 넘어지는 기분으로 울었다. 아마 이 책은 쓴 사람도, 쓸 것을 제공한 사람들도 그런 마음이 아니었을까. 차마 울지도 못했던 시간들을 풀어내가며 참아왔던 울음을 꺽꺽 뱉어내고, 그것을 주워담는 이도 같이 울며 담고, 다시 같이 울며 글씨를 이어가는.

어느 페이지에서 작가는 무엇을 보자고 여기까지 왔더냐고, 비루한 역사의 한 페이지를 쫒아 남루한 현재를 확인하고자 함이었냐고, 아니면 역사학자들이 미덥지 못해 혹시 모를 다른 흔적이라도 발견하고자 했더냐고. 그리고 그는 전자도 후자도 아닌 예나 지금이나 변함없을 저녁노을, 존재했고 존재하고 있으며 존재할 바다를 보기 위해서였다며 대답이 없는 하늘과 바다와 달에게 묻고 싶은 게 많다고한다. 그 문장을 읽으며 나는 깨달았다. 어쩌면 뭉우리돌 하나가 되어 사라져간 이들 역시, 역사에 무엇인가 대단한 것을 남기고자 했기보다는 그저 살아왔고, 살아야하고, 살아야 할 우리들을 위해 자신을 불꽃으로 태웠을 뿐임을, 모두가 불꽃이 되어 하나의 훼를 만들었을 뿐이라는 것을.

그러나 그들이 스스로를 불꽃으로 태워버렸을지언정 우리는 그들을 순간 빛나고 사라지는 불꽃으로 기억해서는 안된다. 그들이 아니었다면 지금 우리가 살아가는 이 땅은 없다는 것을 기억해야한다. 그 순간순간의 기억이, 기록이 지금을 이어가게 하는 원동력임을 잊지 말아야한다.

힘든 순간 이 책을 만났고, 이 책 덕분에 많이 울 수 있었다. 나도 이런데 이 책의 주인공인 이들은, 또 그의 가족인 이들은 어떤 마음으로 이 책을 만났을까. 사진 안에, 사진 너머의 이야기들을 가득담아 이 책을 세상에 내놓은 작가는 어떤 마음이었을까.

사실 리뷰를 쓰면서 책이 좋다는 말은 종종 하지만, 꼭 이 책을 읽으라는 말은 잘 하지 않는다. 내게 좋은 책이라고해서 남에게도 좋고, 내게 나쁜 책이라고해서 남에게도 나쁘리라는 법은 없기 때문이다. 그러나 이 책을 두고는 이렇게 말하고 싶다. 꼭 한번 읽어보시라고. 부디 이 책을 만나고, 책 안에서 잊혀졌지만 흐르고 있는 시간들을 만나시라고. 애니메이션 “코코”에 보면 누군가 기억하지 못하는 영혼은 “죽은 자의 땅”을 넘지도 못한다. 그래서 우리는 수많은 뭉우리돌을 기억해야한다. 자신의 삶을 불꽃처럼 태우느라 어느 시간에, 어디즈음에 머물러있는지도 모를 그들을 위해서 말이다. 그리고 언젠가 살면서 한번은 헤메일 나를 위해서도.

몰라서 기억할 수 없었던 시간들, 몰라서 감사할 수 없었던 이들이여

“그대여 다시 반짝여라” (p.417)