-

-

메두사 엄마 ㅣ 그림책은 내 친구 47

키티 크라우더 지음, 김영미 옮김 / 논장 / 2018년 9월

평점 :

<메두사 엄마>라니...

보기만 해도 돌로 변한다는 그 흉측한 괴물이 엄마라니...

그런 엄마를 둔 아이의 이야기인가 싶은 궁금한 마음으로 책을 만났다.

표지 바로 다음 장에는 길고 긴 촉수를 머리카락처럼 늘어뜨린 해파리들이

너울너울 춤을 추고 있다.

해파리가 메두사의 모습을 닮았다고 해서 붙여진 이름이 메두사라고 한다.

좋아하는 작가 토베 얀손의 묘사가 아름답다는 생각이 들면서,

메두사의 머리카락과 해파리의 촉수는 위험할 텐데라는 생각 또한 해본다.

메두사 엄마라는 존재는 어쩌면 그렇게 아름답고 위험한 것인지도.

바람이 세차고 보름달 빛이 유난히도 밝은 어느 밤에

메두사 엄마는 두 산파의 도움으로 힘든 고통의 시간을 거쳐

사랑스러운 딸 이리제를 낳는다.

너무나 소중한 딸이기에 메두사 엄마는 딸을 자신의 머리카락,

그러니까 메두사를 메두사이게 하는 힘의 원천이자 보호막, 속에서

이리제를 키우기 시작한다.

세상의 모든 위험으로부터 이리제를 보호하기 위해

메두사 엄마는 노력하지만,

이리제는 성장해가면서 엄마의 품을 벗어나 세상 밖으로 나가고 싶어한다.

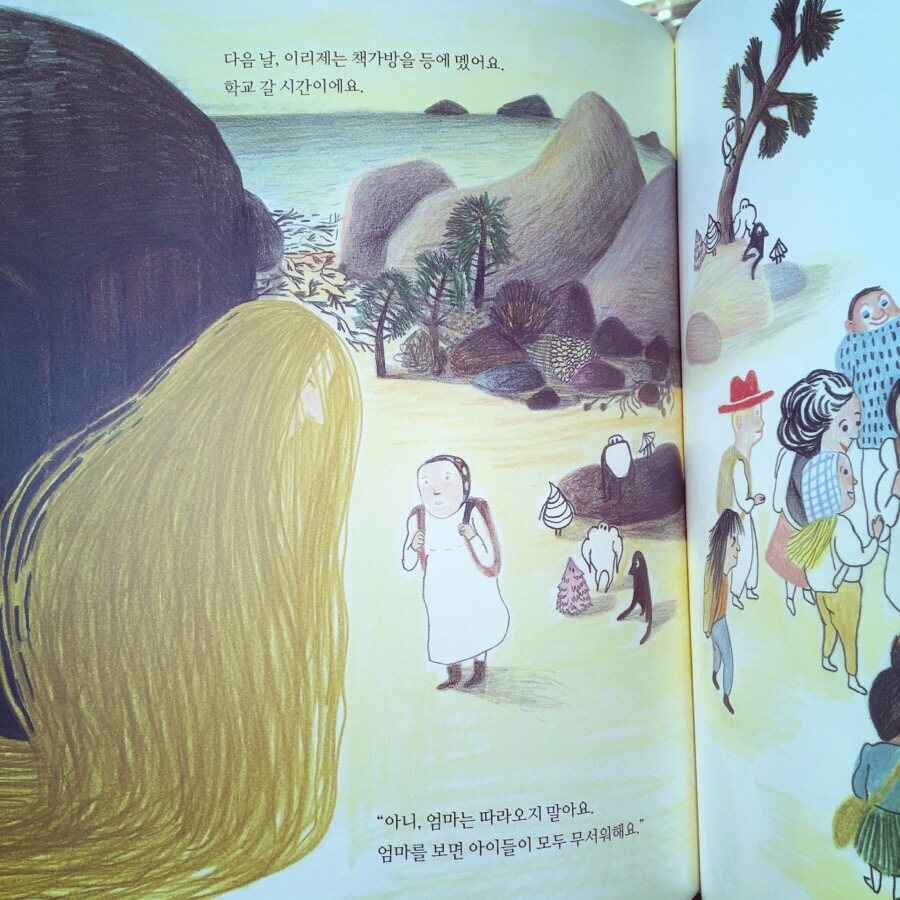

자식 이기는 부모 없다고

메두사 엄마도 결국엔 이리제를 학교에 보낸다.

그렇게 메두사 엄마와 이리제의 홀로서기,

그러니까 서로가 없는 각자의 시간, 독립의 시간이 찾아온다.

그야말로 서로가 있어야만 존재했던 엄마와 아이가

서로를 떠나야 온전한 자신으로 존재할 수 있는

정말 오묘한 생의 이별과 완성을 보여주는 메두사 엄마와 딸 이리제.

학교가 끝나고 다시 만난 두 사람의 변신!

기대해도 좋다!

정말 봐도 봐도 후련하고 동시에 가슴 벅차는 기분을 맛보게 해준

두 사람의 재회 장면은 정말 두고 두고 필요할 때마다 꺼내보고 싶다.

사실 <메두사 엄마>는 아이의 눈으로 본 엄마에 대한 이야기니

아이 시점으로 진행되는 그림책일 거라 생각하고 봤다.

그러나 첫 페이지를 펼치고 이야기가 시작되자마자

나는 철처히 엄마인 메두사에게 감정이 이입될 수 밖에 없었다.

세상에나!

바로 다름 아닌 내가 바로 메두사 엄마였다.

출산의 고통부터, 첫 아이를 양육하던 내 태도, 처음으로 어린이집으로 보내던 그 때의 내 모습들이

메두사 엄마와 너무나 같아서 한 장, 한 장 넘기기가 너무나 고통스러웠다.

그녀의 마음이, 고통이 그대로 전달되는 것 같아서.

아이를 위협하는 모든 것으로부터 보호하고 싶고,

세상으로부터 지키고 싶고,

누구에게도 빼앗기고 싶지 않아서

나도 마음에서, 심장에서 나온 길고 긴 촉수로

아이를 감싸서, 조개가 진주를 품고 있듯이

그렇게 품에 안아 키우고 있었다.

백일도 전에 원인 모를 병에 걸려

아이를 잃을지도 모른다는 공포를 경험했던 터라

나의 모성애는 방어막을 치고, 때로 공격적이기까지 했다.

메두사의 머리카락은 자신을 보호하기도 하고,

위협하는 적을 공격할 수도 있는 무기.

하지만 그 머리카락이, 그 촉수가

엄마인 나와 아이에게도 독이 될 수 있다는 사실을 나중에야 깨달았다.

또한 메두사의 머리카락을, 해파리의 촉수를 잘라내도

결코 죽지 않는다는 사실도 함께 말이다.

왜냐하면 진짜 사랑은 공격하고 방어하는 머리카락이나 촉수가 하는 것이 아니라

꽃의 심장으로 하는 것이기에.

메두사가 머리카락을, 자신의 촉수를

잘라내는 장면이 그림책에는 나오지 않았는데,

(만약 있었다면 보면서 정말 펑펑 울었을지도 모르겠다 ㅠ,.ㅠ)

책을 보는 아이와 엄마 모두에게 그 마음을 헤아리게 하는 상상의 여백이

있었기에 마지막 두 사람이 만난 그 장면의 감격이 더했을 것이다.

(역시 작가님!! *^^*)

미용실에 가고 싶어졌다.

마음의 미용실.

내 눈을 가리고, 내 아이의 발길에 채이고 방해가 되는

길고 긴 머리카락을 싹뚝! 잘라내고 가벼운 마음으로

아이와의 앞으로의 동행을 더 가뿐하고 즐거운 마음으로

따로 또 같이 그렇게 걸어가고 싶어졌다.