<나는 조선사람입니다.>란 다큐를 봤다.

혐오와 차별이 난무하는 그 곳이, 그들이 살아가는 곳이었다.

돌아온 조국은 그들에게 간첩이란 명분을 씌웠다.

그 간첩이란 명분엔 서경식 작가님의 형님 두 분도 포함되었다.

보고싶고 알고싶어 찾아 온 조국이 준 것은 사형선고, 그리고 모진 고문들이었다.

<나는 조선사람입니다>의 한 부분에도 간첩으로 몰려 사형선고를 당하고 고문에 힘들었던 이야기들이 나온다. 그들에겐 남한도 북한도 조국이고 고향이었지만.

조국을 사랑하면 할수록 조국이 멀어지더란 말이 귓가에 맴돈다.

2차대전에 패망 후, 일본 속 조선인들은 선거권과 피선거권을 박탈당하고 외국인 등록을 의무적으로 해야했고, 기한연장을 위한 지문등록이 필요했다. 각종 사회보장제도도 전후보상법도 아무 것도 해당사항이 없었다.

철저히 외면당하고 핍박당했다. 말과 글을 뺏기위해, 아이들에겐 일본학교를 강요했다.

조국에 대한 피끓는 그리움이 1세대에게 있었다면, 그 후 2세대들은 경계에 있었다.

어디에도 속할 수 없는 경계, 일본에서 나고 자랐지만 그들은 그곳에서 외국인이었다.

좋은 직업도 직장도 가질 수 없었고, 항상 아둔한 2급 시민취급을 받았다.

그래서 찾아간 조국 또한 낯설었다. 의심받았고 간첩으로 몰렸다.

그런 2세대 재일조선인 서경식작가님의 미술관련 책이다.

일본 미술 순례라니 낯설다고 해야하나.

그럼에도 작가님에겐 어린 시절과 사춘기와 청춘을 일본의 그림들과 일본의 산천에 둘러쌓여 자랐으니 그 감정들을 써내려 가고 싶었는지 모른다.

양차대전 사이, 잠시 잠깐 마치 거짓말처럼 다가와 사라져간 다이쇼 데모크라시 시대.

그리고 천황과 군국주의와 제국주의의 망령 사이에서 양심을 지키며 산다는 건 어려울테지

내 편이 힘 센 편이라면 더 그렇지 않을까.

굳이 남의 편을 들 이유가 있을까.

그나마 작가가 이야기하는 일본 근대 예술가들에겐, 전쟁을 우상화하는 프로파간다나 혹은 군국주의에 적극 가담하는 모습들은 보이지 않는다.

결핵이나 스페인독감 등으로 요절해서일까 싶기도 하지만, 작가님이 소개한 예술가들의 작품에선 전쟁의 광기보단 소박한 아름다움이, 그저 예술이 미칠 듯 좋은 모습이 엿보인다.

램브란트와 르누아르의 영향을 받았으나, 자신의 화풍을 찾아낸 나카무라 쓰네.

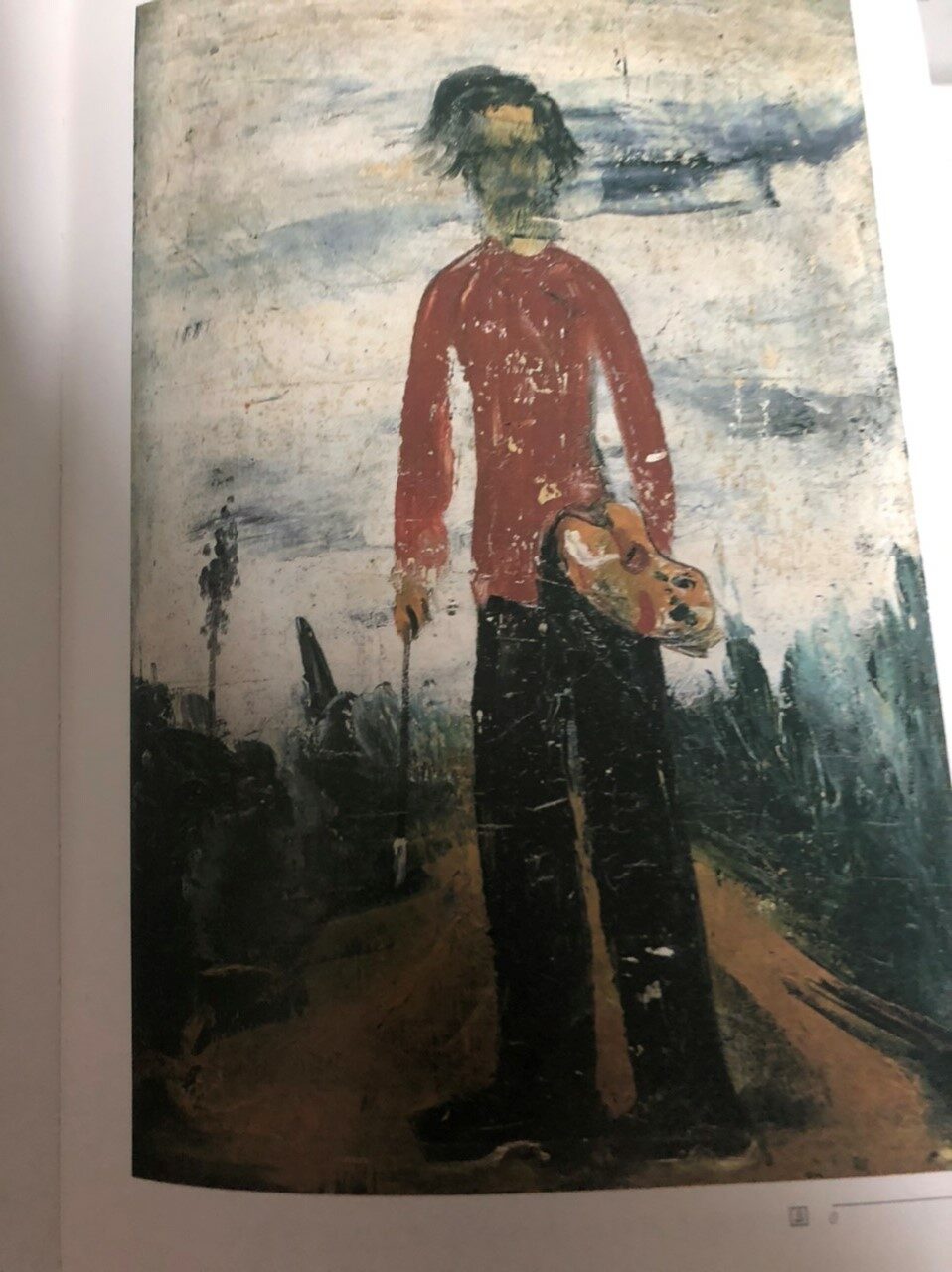

그림에 미친 자 사에키 유조, 파리에서 결핵과 정신병으로 요절한 화가.

그의 <서 있는 자화상>은 언뜻 루소의 그림을 떠오르게 한다.

포즈와 들고 있는 물건 등이 닮았지만, 그럼에도 흐릿하게 지워진 얼굴이 강렬한 인상을 남긴다. 뭉개진 얼굴은 정체성의 혼란이나 혹은 익명성을 의미한다고 한다. 또는 아직 정립되지 못한 자신의 혼란함을 보여주기도 한다는데, 블라맹크에게 자신을 찾으라는 뼈아픈 충고를 듣고 그린 그림이라서인지, 애쓰는 마음이 느껴진다.

마음에 와닿은 그림은 <테라스의 광고> 온갖 광고문구들이 덕지덕지 붙어있다. 흐릿하고 번진 광고들이 뭉개진 모습이 묘하게 마음을 끈다.

20살에 요절한 세키네 쇼지, 누군가에게 배운 적 없는 그의 붓끝에서 새로운 느낌의 그림들이 그려졌다.

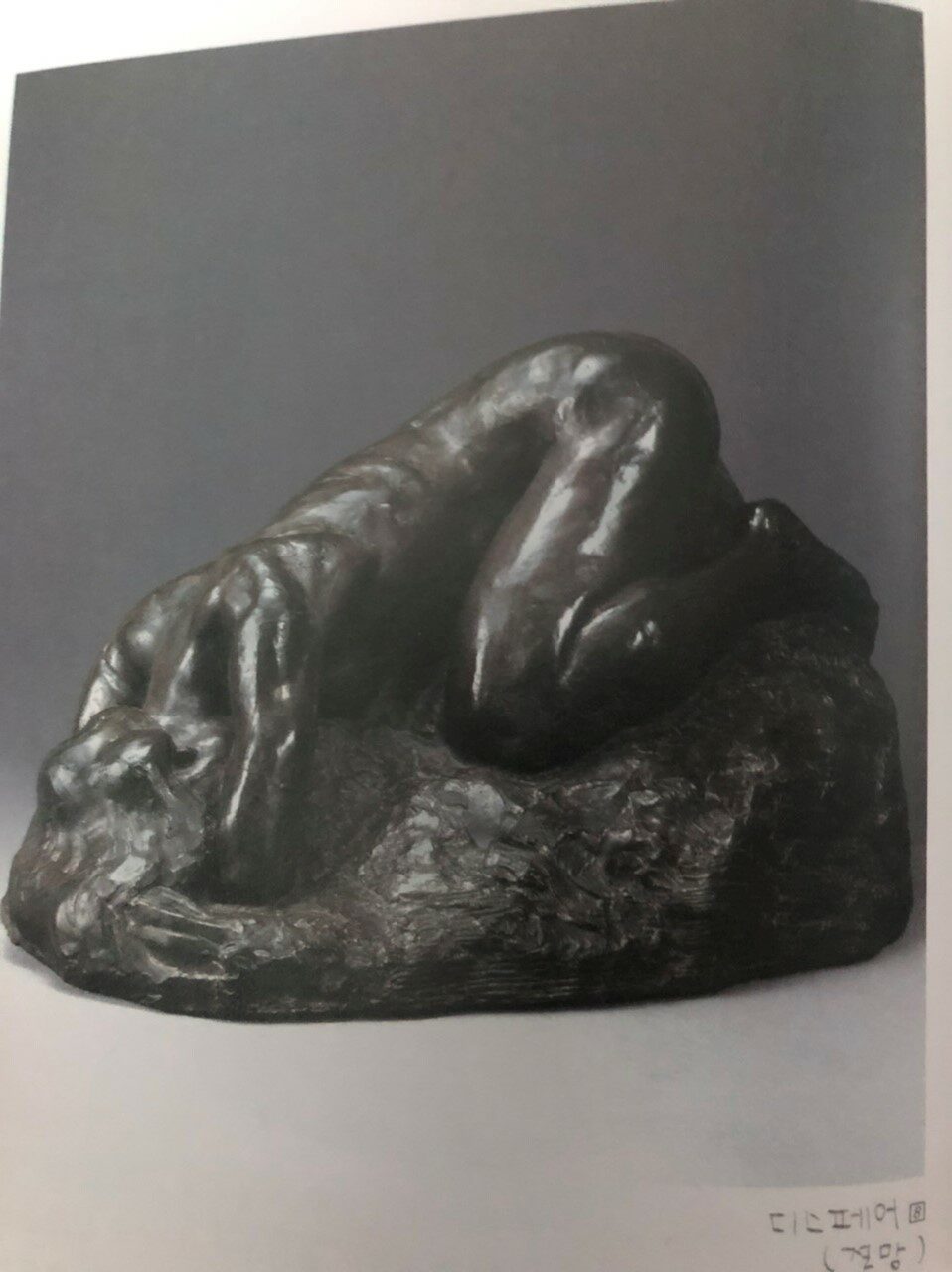

고뇌하고 발버둥치는 온 몸으로 절규하는 오기와라 로쿠잔의<디스페어> 속 여체 조각은 일본 문부성전람회에서 미완성이란 이유로 낙선하지만 실제로는 바라만 보는 여체가 아닌, 스스로 행동하고 생각하는 여체의 주체적 모습을 일본이 받아들이기 힘들었기 때문이라고 한다.

디에고 리베라의 벽화제작에 같이 참여했던 노다 히데오의 마지막 유작, 들꽃들의 아름다움 등도 소개된다.

그러나 가장 기억에 남는 화가는 아이미쓰

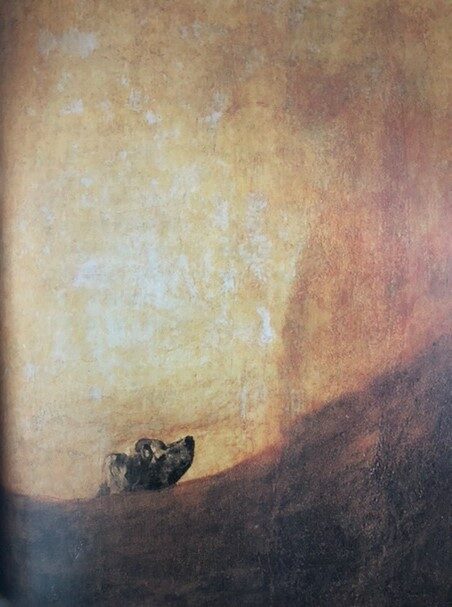

흐물어진 형체에 담긴 기괴한 눈은 르동의 그림을 혹은 고야의 검은 그림들을 연상케 한다.

그 눈은 무엇을 보고 있을까.

이런 아이미쓰의 눈을 차용해 야나기 유키노리는 설치미술 하나를 내놓는다.

<고질라 프로젝트~ 눈이 있는 풍경>

고질라는 핵폭발로 만들어진 영화 속 괴수로, 핵폐기물을 연상케 하는 물건들 사이 보이는 눈은 바로 고질라의 눈이다.

아이미쓰는 전쟁에 참여, 패전 후 여러 질병 등으로 군병원에 입원했다. 전쟁이 끝난 후이기도 하고 상사에게 아첨하는 법도 모르는 그는, 밉보인탓에 절식요법을 강요당해 죽음을 맞는다. 결국 자국의 군대가 그를 굶어 죽인 것이다.

서경식 작가님의 책을 처음 접한 건 <나의 서양미술 순례>에서였다.

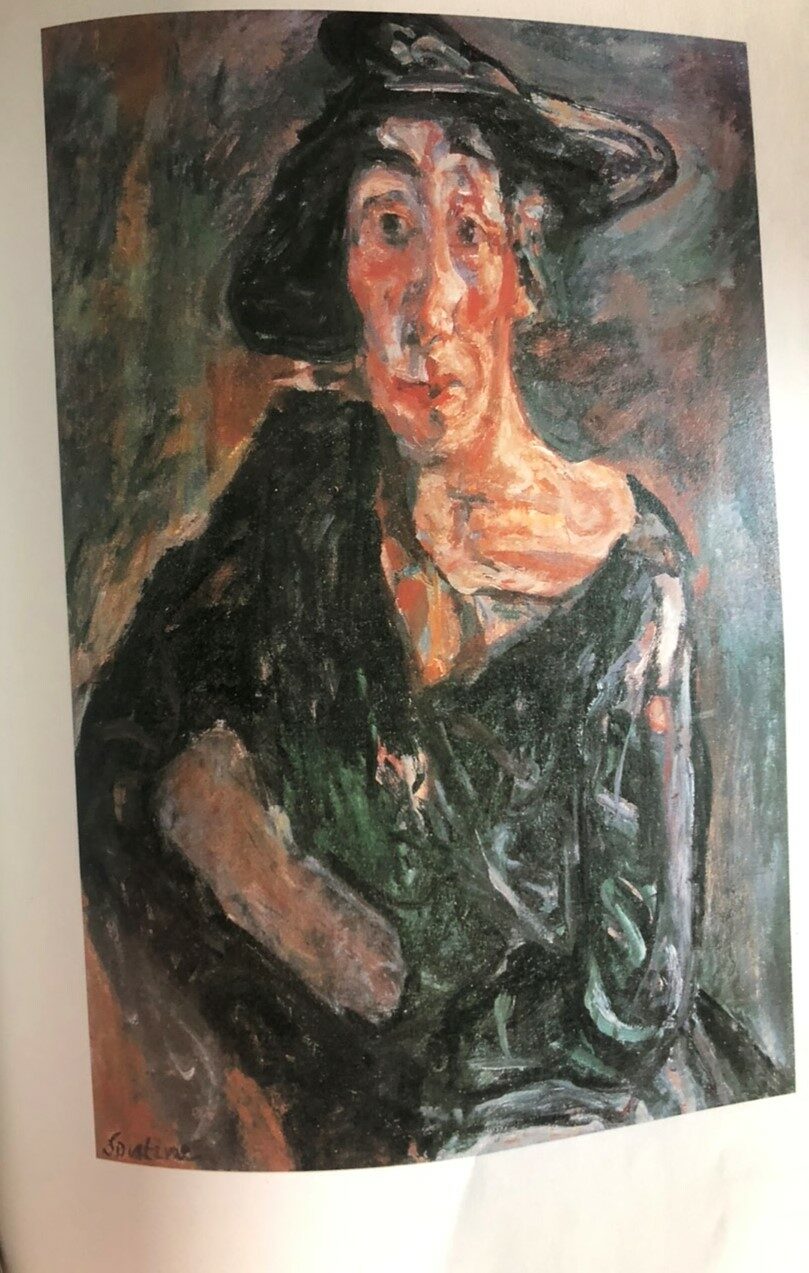

책표지에도 쓰였던 모딜리아니의 <쑤틴 초상>

둘 다 유대인이었고, 지독하게 가난했다.

모딜리아니의 그림은 길었고, 쑤틴의 그림은 일그러졌다.

일그러지고 길어진 얼굴앞에, 뭉개진 눈빛이 슬프게 일렁인다.

아래 그림은 쑤틴의 실추 란 그림이다.

재일 조선인의 위치는 가혹하다.

두 형이 조국이란 곳에서 옥살이를 하며 고문을 당하는 상황은 그를 고야의 개처럼 느끼게 한다.

"물론 이 개는 고야 자신이다. 하지만 그 당시 나는, 이 개는 나라고 생각했다."

"진보는 반동을 부른다. 아니 진보와 반동은 손을 잡고 온다. 역사의 흐름은 때로 분류가 되지만 대개는 맥빠지게 완만하다. 그리하여 갔다가 되돌아섰다가 하는 그 과정의 하나하나의 장면에서 희생은 차곡차곡 쌓이게 마련이다. 게다가 그 희생이 가져다 주는 열매는 흔히 낯두꺼운 구세력에게 뺏겨버리는 것이다. 하지만 헛수고처럼 보이기도 하는 그런 희생 없이는 애당초 어떠한 열매도 맺지 않는 것이다. 그것이 역사라고 하는 것이다, 단순하지도 직선적이지도 않다. 이 사실을 정말로 이해하는 일은 간단치 않다. 쁘라도 미술관이 내 마음을 암담하게 만드는 것은 벨라스케스나 고야를 바라보고 있는 중에 이 간단치 않은 이해를 무조건 강요받기 때문인지도 모르겠다."