학창시절 하루에도 몇 통씩 친구들에게 편지를 썼고,

친구들에게 편지를 쓸 때마다 시를 적어보내던 습관 때문인지,

시를 읽을 때면 늘 친구들이 그립습니다.

문득 사람이 그리운 날엔 시를 읽는다,는 이 책의 제목처럼 말입니다.

내게 시를 읽게 만드는 사람이

시를 노래하는 마음으로 살아가자 했던 그때 그 시절 친구들이라면

박광수 작가에게 시를 읽게 만드는 사람은

치매를 앓고 있는 어머니인가 봅니다.

걸핏하면 사고를 쳐서 어머니 마음을 아프게 했던 아들이

이제는 곁에 있어도 그리운 어머니를 아파하며 시를 읽습니다.

<문득 사람이 그리운 날엔 시를 읽는다> 그 두 번째 이야기에서도

박광수 작가는 자꾸만 뒤를 돌아봅니다.

그도 나이를 먹는다는 이야기겠지요.

어릴 적 부모님만큼 나도 나이를 먹었다는 것을 자각할 때,

우리는 철이 드는 것 같습니다.

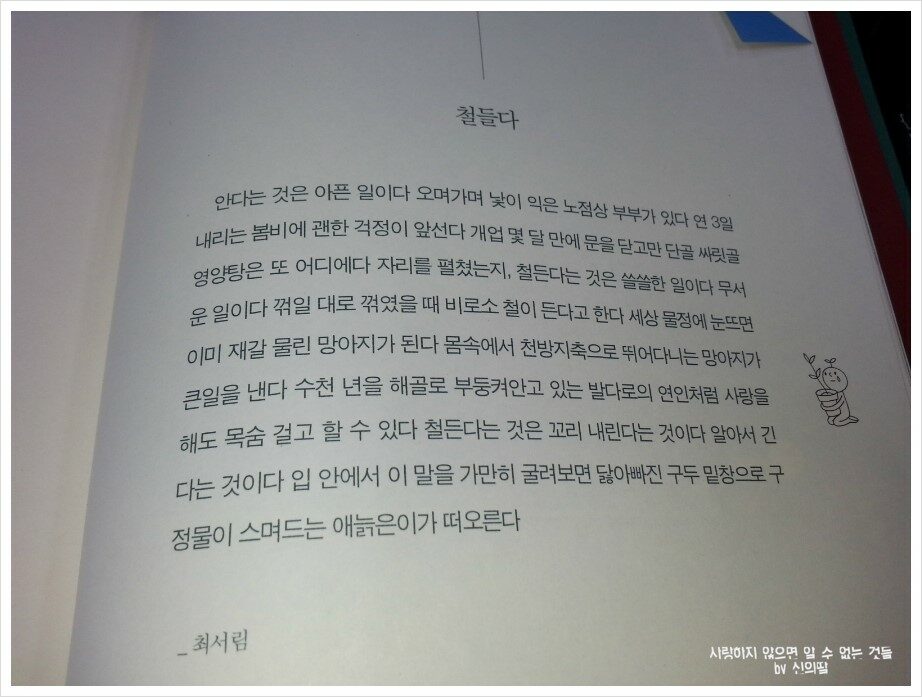

철든다는 것은 참 쓸쓸한 일입니다.

"철이 든다는 것은 꼬리 내린다는 것이다"라는 한 줄 싯구에

이미 꺾여버린 내 꿈이 다시 한 번 꺾입니다.

어린 시절, 우리의 시는 '고백'이었습니다.

우리는 시를 통해 사랑을 고백하고 우정을 확인하며

그렇게 서로의 마음을 들켰습니다.

그런데 자꾸만 과거를 돌아보게 되는 지금 우리에게 시는

그리움이요, 후회요, 아픔이네요.

시는 그렇게 우리의 마음을 읽어주는 위로입니다.

어릴 적 태산처럼 바라보았던 부모님만큼 나이를 먹은 우리는,

다시 지금의 부모님만큼 또 나이를 먹어가겠지요.

그래서 우리에게 다시 시가 필요한지도 모르겠습니다.

우리는 여전히 시행착오를 겪을 것이고,

"깜깜한 식솔들을 이 가지 저 가지에 달고

아버진 이 안개 속을 어떻게 건너"셨는지 사뭇칠 것이고,

"무섭니?" 다정하게 물어봐주었던 어머니를 그리워할 것이고,

"봄이 말하는 것을"을 들으며

"사랑하라, 기뻐하라, 새싹을 움트게 하라,

몸을 던져 삶을 두려워 말라" 아이들에게 일러줄 테고,

더 많이 "밤하늘의 별들을 세어보지 않"은 내 삶이 슬퍼질 테지만,

"하지만 내 가슴의 슬픔을 기쁨과 바꾸지는 않"을 겁니다.

친구에게 편지를 쓸 때마다 시를 적어보냈던 내 오랜 습관처럼,

아무라도 읽어줄 이를 생각하며

이 글의 끝에도 시를 적어 보내고 싶습니다.

리타 모랜이라는 어머니가

34년 간, 지극 정성으로 기른 딸을 잃고 쓴 시입니다.

나이를 먹어가며 딱 하나 좋은 점이 있다면

울고 있는 이들과 함께 울어주는 시간이 많아진다는 것입니다.

시를 노래하는 마음으로 살아가자고 함께 꿈을 꾸었던 그 날처럼,

우리 그렇게 서로를 위해 울어주며 나이를 먹어가자고 서툰 말을 전합니다.

제발

- 리타 모랜

제발, 내게 슬픔을 완전히 극복했는지 묻지 말아 주세요.

나는 결코 완전히 극복할 수 없을 겁니다.

제발, 그 아이가 지금 있는 곳이 여기보다 낫다고 말하지 마세요.

내 곁에 없는 것이 문제니까요.

제발, 더 이상 그 아이가 아프지 않으니 됐다고 말하지 마세요.

왜 그 애가 고통받아야 했는지도 아직 이해할 수 없답니다.

제발, 내가 느끼는 것을 당신도 알고 있다고는 말하지 마세요.

당신 또한 아이를 잃었다면 모를까요.

제발, 버티고 계속 살아가라고 말하지 마세요.

이렇게 버티고 있잖아요?

제발, 좀 나아졌느냐고 묻지 마세요.

상실의 아픔은 사라지는 것이 아니잖아요?

제발, 하나님은 실수를 범하지 않으신다고 말하지 마세요.

그분이 일부러 이렇게 하셨다는 뜻인가요?

제발, 적어도 그와 함께 34년을 살지 않았느냐고 위로하지 마세요.

당신은 당신의 아이가 몇 살에 죽어야 한다는 건가요?

제발, 신은 인간에게 견딜 만큼의 형벌만 내린다고 말하지 마세요.

인내력의 정도를 누가 결정하나요?

제발, 당신의 마음이 아프다고만 말해 주세요.

제발, 그 아이를 기억하고 있다고만 말해 주세요.

진실로 기억하고 있다면요.

제발, 내가 말하고 싶을 때 그 말을 들어주세요.

그리고 제발, 내가 울어야 한다면 울도록 내버려 두세요.