-

-

빅 엔젤의 마지막 토요일

루이스 알베르토 우레아 지음, 심연희 옮김 / 다산책방 / 2019년 12월

평점 :

스토리텔링의 걸작

이 책은 아무도

말릴 수 없는 시한폭탄 같은 가족사에 대한 이야기다. 책의 주인공은 ‘빅

엔젤’이고 그는 이제 삶이 일주일 남은 70세의 노인이다. 그는 마지막 생일 파티를 준비하던 중 100세 어머니가 돌아가시고

모든 가족(?)들이 모여 장례식을 치르고 다음날 생일 파티를 할 계획을 한다.

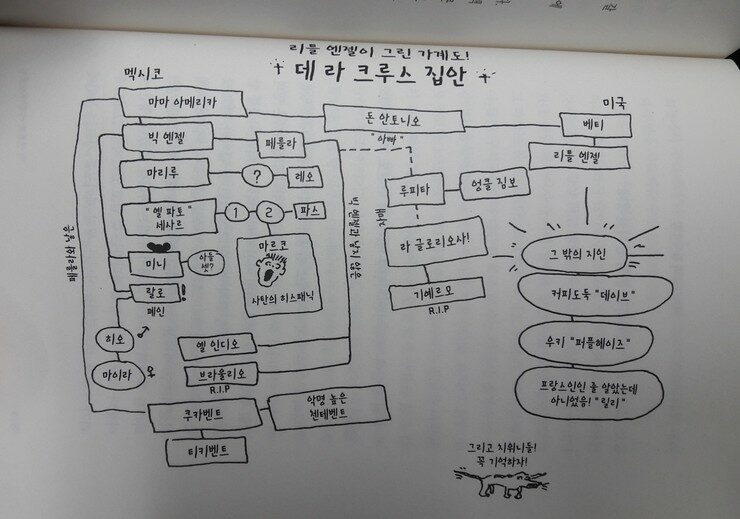

설정은 매우 단순하지만 인물들의 인생사는 결코 단순하지 않다. 우선

‘빅 엔젤’은 가스와 전기 회사의 컴퓨터 부서 책임자로써

가족들을 부양하면서 평생을 살았고 그의 아버지 ‘돈 안토니오’는

자신의 엄마인 ‘마마 아메리카’를 비롯해 가족을 버리고 미국으로

가서 새로운 살림을 차려 살다가 다시 돌아오기도 하였다. 빅 엔젤에겐 ‘페를라’라는 아내가 있고 둘 사이에는 ‘미니’라는 딸이 있고 ‘랄로’라는 아들도 있다. 그리고 페를라가 낳은 ‘엘 인디오’ ‘브라울리오’도

있다.

누구나 70년을 살았다고 한다면 희로애락을 모두 겪고 인생의 롤러코스트를

몇 번이나 탔을 것이다. ‘빅 엔젤’은 더욱더 드라마틱 한

삶을 살았고 그의 아들 랄로는 약쟁이로 폐인처럼 살아가고 딸인 미나는 애가 셋이나 된 아줌마로써 살아간다.

페를라가 낳은 혼외자녀인 ‘인디오 제로니모’는 비이성애자이고 세상을 떠난 ‘브라울리오 데 라 크루스’는 총에 맞아 35살이라는 젊은 나이에 숨졌다.

빅 엔젤의 아내인 ‘페를라 카스트로 트라스비냐’는 학교에 다니지 않았다. 그녀의 아버지는 고깃배에서 사고로 익사하였고

오빠는 커다란 참치잡이 배를 타고 태평양으로 나갔고 가족은 엄마와 자매 루피타와 글로리오사 뿐이었다. 그리고

빅 엔젤의 배다른 동생인 리틀 엔젤은 1967년에 미국에서 태어난 미국인이다.

책에서 인상 깊었던 부분은 바로 아래 두 문단이다. 이 문단이 빅

엔젤의 삶을 함축적으로 묘사하는 듯 하다.

<빅 엔젤은 언제나 가족의 지도자였다. 돈 안토니오가 가족들을 라파스에 굶어 죽게 내버려두었을 때, 형제자매들은

빅 엔젤을 아버지처럼 따랐다. 그랬던 빅 엔젤이 이제는 자기 딸의 아기 노릇을 하고 있다. 지금은 딸애가 그의 가랑이에다 베이비파우더를 바르고 있다.>

<리틀 엔젤 개브리얼은 제 1앙헬

돈 안토니이와 빅 엔젤에 이어 세 번째 엔젤이 되었다. 그는 부모님의 결혼이라는 거미줄에 걸린 나방

같았다. 돈 안토니오는 2류 취급을 받아야 하는 이민 생화에서

미국 호로새끼들에게 인종 차별을 받아 분개한 채로, 아파트 구석에서 묘하게 잔인하고도 방어적인 모습을

보였다. 담배 연기를 입과 코로 내뿜는 모습은 마치 불타는 헛간 같았고, 부서진 이는 너덜너덜해진 헛간 문의 판자 같았다. 밤마다 이를 갈던

탓에 그의 치아는 고통스럽게 뿌리만 남았다. 자신이 저지른 수많은 죄 때문에 죄책감과 후회로 물든 악몽을

꾸었고, 그래서 입 속에 끝없는 고통을 품게 되었다. 그는

고통이 없는 사람들을 보면 무척 화를 냈다. 그리고 그가 핍박했던 희생자들처럼 용감하게 고통 받지 않고

고통을 두려워하는 사람들을 가엾게 여기기보다는 욕을 해댔다.>

책을 읽으면서 1960년대 한국의 모습과 많이 유사함을 느꼈다. 이혼을 하지 않고 첩을 두고 살고 또 당당히 다시 돌아와 본래 부인과 살고 나중에 첩의 자식과 본 처 자녀가

형제처럼 지내는 모습을 1960년에 흔히 볼 수 있었다. 빅

엔젤과 리틀 엔젤은 엄마가 달랐다. 하지만 아버지는 같았기에 둘은 어색하지만 서로를 알아보며 마지막을

함께 한다.

페를라가 결혼도 하지 않고 낳은 자녀들은 빅 엔젤을 아버지로 인정하지 않고 심지어 주먹으로 얼굴을 때리고 침을

뱉는 행위를 한다. 그럼에도 빅 엔젤은 끝까지 그들을 기다리고 사랑으로 포용해준다. 아버지인 돈 안토니오와는 자신과 다르다는 것을 스스로 증명하는 듯 하다.

이 책이 호평을 받은 이유는 아무래도 죽음을 가볍게 이야기 하며 살아온 생애를 되돌아 보면서 좋고 나쁘고를 떠나

어쩔 수 없었던 상황이었음을 강조하는 듯 하다. 생존을 위해 살인을 저지를 수 밖에 없었던 빅 엔젤

굶어 죽지 않으려고 발버둥 치던 모습 등은 지난 1960~70년대 한국의 모습과 많이 닮아 있다는 것을

보여준다.

시한부 삶을 사는 이들은 시시껄렁한 농담도 전혀 하지 않고 오로지 무겁고 무서운 생각만 하리라는 착각을 하기

쉽지만 실은 그렇지 않다. 자신에게 남겨진 시간이 별로 없을 지라도 마지막까지 주변 사람들과 웃으면서

즐거운 시간을 보내고 싶어 한다는 걸 옆에서 지켜 본 사람들은 죽음이라는 것에 대해 다시금 많은 생각을 하게 한다. 누군가를 떠나 보내며 영영 못 보는 것은 무척 슬프고 참기 힘든 괴로운 일이지만 그렇다고 그것을 미리 겁내고

두려워 할 필요가 없다는 사실을 이 책은 끝까지 재미있게 독자들에게 이야기 해주는 듯 하다.