처음에 우연히 발견한 whodunit .

그 이후 얼마만이냐, 오늘 딱히 움직꺼리기도 싫고

미술관 갈까 후더닛갈까 동전 던져서 앞이 나와서 후더닛으로 결정. ( 아무리 생각해도 난 혼자 잘 논다)

길하나 건너 스타벅스에서 아메리카노 톨사이즈 한 잔 사 들고

길 하나 더 건너 왼쪽으로 살짝 꺾어져 한블록 정도 걸으면 ( 아파트는 18th, 서점은 19th)

서점 제목을 보지 않는다면, 딱히 앞에 늘어놓은 책들이나, 진열장의 책 만으로는 미스테리 서점이라고 생각 안될법한 디스플레이이다.

뜨거운 커피를 채한모금도 마시지 못한채 얼쩡거리며 앞에서 후르륵 마시기 시작.

열려있는 문을 괴어 놓은 책을 보라지. 흐흐 앤 패디먼의 다양한 용도로 사용되는 '책' 이야기가 문득 떠올랐다.

엣다 모르겠다. 커피를 들고 안으로 들어선다.

두명의 쥔장 아저씨들이 있는데, 아무도 개의치 않는다. 덕분에 내가 좋아하는 찐한 커피 마시며

내가 좋아하는 미스테리책들에 둘러쌓여 몇시간을 죽치고 탐험할 수 있었다.

책장에 붙어 있는 기사들이 언제나 흥미롭다.

왼쪽은 일본잡지, 오른쪽은 사진이다. ( 복사물 아니고, 사진)

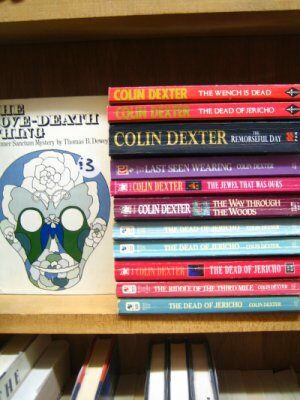

해문의 모스경감 시리즈는 언제나 나오려나

지난 여름에 열심히 나와서 ( 심지어 두권도 한꺼번에) 열광했던 기억이 스치고 지나가면서

단정히 놓여 있는 덱스터의 페이퍼북들을 한번

훑어 준다.

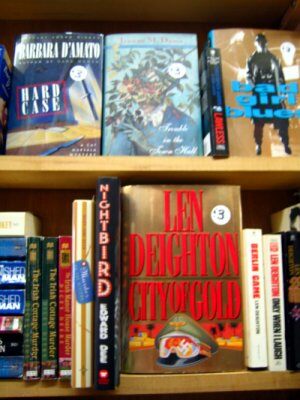

뭔가 이유가 있어서 찍었을텐데

절대 기억이 안난다. 끙

셜록홈즈 섹션이다.

나 자신 미스테리를 좋아하지만, 그닥 어떤 탐정의 빅팬은 아니다.

셜록홈즈나 아가사 크리스티류는 한번도 많이 끌려본 적 없지만,

왠지 읽어야할 것 같고, 시시콜콜 꽤고 있어야 할 것 같은 압박을 느끼게 되는 작가들이다.

정체파악이 불가능했던 책 한권. 제목은 도일 다이어리

얼핏 후르르 넘겨보니, 책의 반은 introduction 이고, 나머지 반은 위와 같은 그림들이다. -_-a

앞에 대충 보니, 도일 아버지의 이야기인듯 하다. 도일의 아버지는 정말 미쳤나? 뭐, 이런말로 책날개의 설명이 마무리됨. 가지고 있어도 좋을듯한 특이한 책이지만, 일단 이번에는 패스

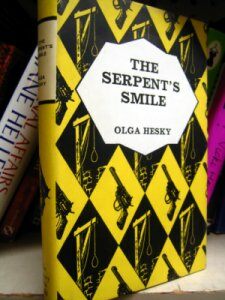

예전 책들이 많다보니, 요런 처음보는 문고판들이 눈에 종종 띈다.

시리즈 모으고 싶어하는 병에 걸린 나는, 이 시리즈가 꽤나 맘에 들어서

아, 저 노란 책들을 책꽂이에 쪼로록- 하면서 침 흘렸지만, 가격도 좀 있고, 작가도 생판 첨 보는 작가라

일단 패스. 다만 책은 정말 예쁘다.

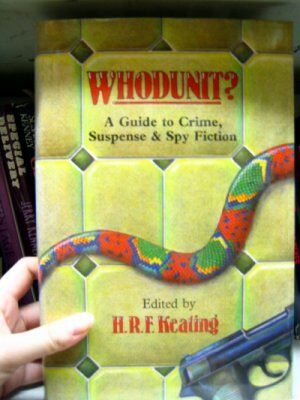

요 책은 다음번에 가면 살 책.

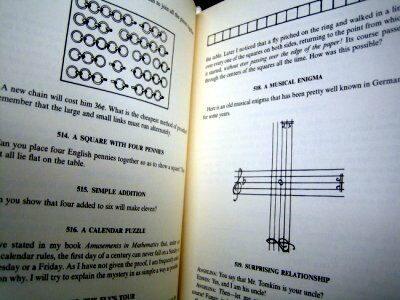

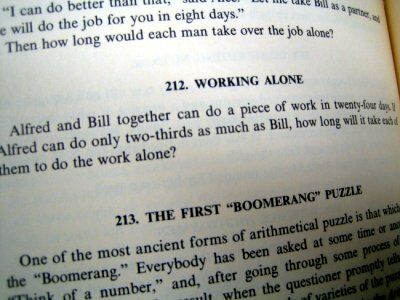

꽤나 많은 예시가 들어 있고,

두껍고, 무겁고, 깨끗하고, 알찬 책이다.

MUST BUY! 다.

역시 가격이 쎄서 이번엔 패스

역시 살까 말까 망설였던 책.

위와 같은 퍼즐도, 아래와 같은 퍼즐도, 그니깐 여러종류의 퀴즈들이 잔뜩 있는 퀴즈책.

역시나 무지하게 욕심 났던 책

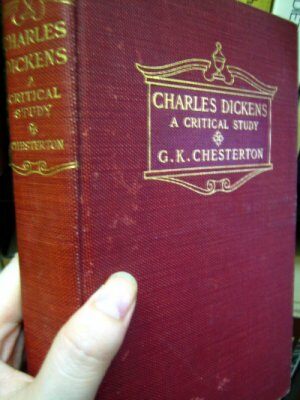

찰스 디킨스 바이오그래피정도 되는데

쓴 사람이 G.K. 체스터튼이다.

사고 싶어 몇번을 만지작 거리다가

일단은 놓고 나옴.

헌책방에서 20불가까이 하는 책을 사는일은

정말 거의 없기에..

여런 구성으로 되어 있고, 19.50 불.

* 님, 찰스디킨스 책은 별로 없네요. 뉴욕 헌책방 가서도 한번 찾아보겠습니다.

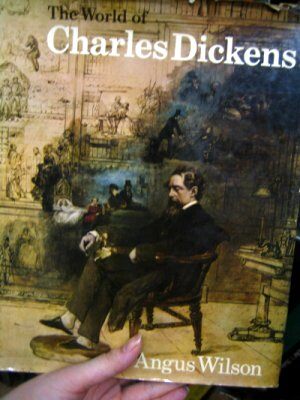

이 책 역시 찰스 디킨스의 작품과 일대기에 대한 책인데,

안에 흑백화보, 컬러화보가 튼실하다.

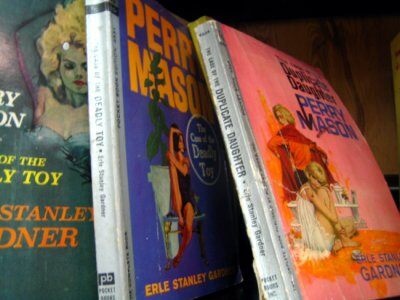

얼스텐리 가드너의 책들

얼스텐리 가드너의 책들

얼 스텐리 가드너의 페리 메이슨 시리즈 표지들.

내가 옛날 미스테리 표지에 대한 로망이 있는지 후더닛을 만나고 나서 처음 알았다. ^^;

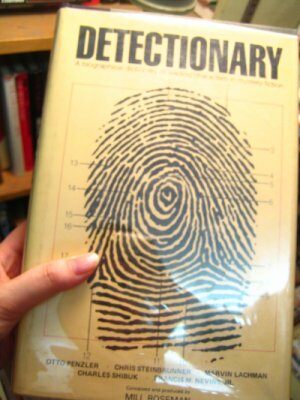

딕셔너리.. 아니고, 디텍셔너리

역시 꽤나 실한 책.

영화 속, 책 속의 탐정들

매 페이지에 영화 장면들이 나와 있고,

그 탐정이 등장한 작품들에 대한 간단한

정보가 나와 있다.

요런 식인데, 이건 말로 나오는 페이지다.

흐릿한 형광등 외에, 저런 식으로 책장위의 스탠드를 올려 놓아 더 운치가 있는듯하다.

이 두칸, 저 윗칸은 앞뒤로 빽뺵히;; 렉스 스타우트의 책들이다 >.<

맙소사, 네로 울프와 아치 이야기. 가 읽고 싶다. 꺄!

돌아오는 길에 스타벅스에 들려서

아이스 라떼 하나 시켜놓고,

책 읽다가 왔다.

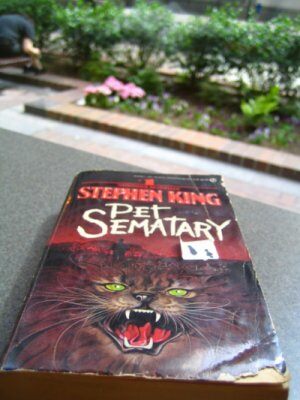

1불에 건진 스테판 킹의

pet sematary

아, 예전에 윈스턴 처칠 고양이 어쩌구 하는 제목으로 읽었을때 겁나 무서웠는데,

책 읽을 생각하니, 벌써 으실으실 하다. 이번에 밀리언셀러에서 '애완동물 묘지' 란 제목으로 나온거 맞나?