11월10일이다. 요즘 날짜를 외면하고 살았더니 이렇게나 훅갔다. 시간이 흐르는 게 두렵다. 올 해는 집근처 은행나무 단풍이 유난하다. 곱고 맑게 잘도 바랬다. 그리고 잘도 자랐다. 소음과 매연의 한가운데서 저렇게 무럭무럭 예쁘게 키가 큰 나무들을 보면 늘 경외감이 든다. 고개들어 한 번 쳐다 보고 왠지 공손히 허리를 한 번 굽혀 주어야 할 것 같다.

해가 나면 눈이 부시고 오늘처럼 비가 오면 색감이 더 깊어져서 노란 물이 드는 건지 초록물이 빠지는 건지 어떤 색이 본질인지 가늠이 안되는 와중에 그라데이션으로 색감이 변해가는 어떤 부분은 어쩌자고 마음을 눈길을 이리도 잡아 매는 것인지. 그러면서 입으로만 예쁘다를 연발하고 정작 마음에 바람은 들이지 않았다.

요즘의 나는 무심하고 건조하다. 이런 빛깔들 아래서라면 소주를 몇 번은 마셨을 텐데 술자리를 안벌인다. 오직 책 많이 읽고 공부 열심히 하고 싶다는 생각만 하면서(읭?) 정작 몸뚱이는 뒹굴거린다. 잠깐 이진우교수의 니체 강의를 듣는데 자아를 머리로만 찾으려말고 일단 자기 몸을 인정하라는데, 맥락없이 중간부분을 들어서 그 부분만으로 이해하자면 책 보다는 산책하라는 얘기?

오전에는 후다닥 강의시간 늦었다고 백화점 문화센터로 달음박질을 쳤는데 날짜를 잘못 알고 간거여서 넘나 한심하고 맥이 빠졌다. 터덜터덜 에스컬레이터로 내려오다가 필요했던 프라이팬을 득템. 전문 용어로 소테팬. 웍,프라이팬,냄비 다용도로 사용할 수 있고 50프로 세일에 예쁘기까지 해서 바보짓에 돈까지 썼지만 멘탈이 수습되어 지하에 있는 서점으로 고고.

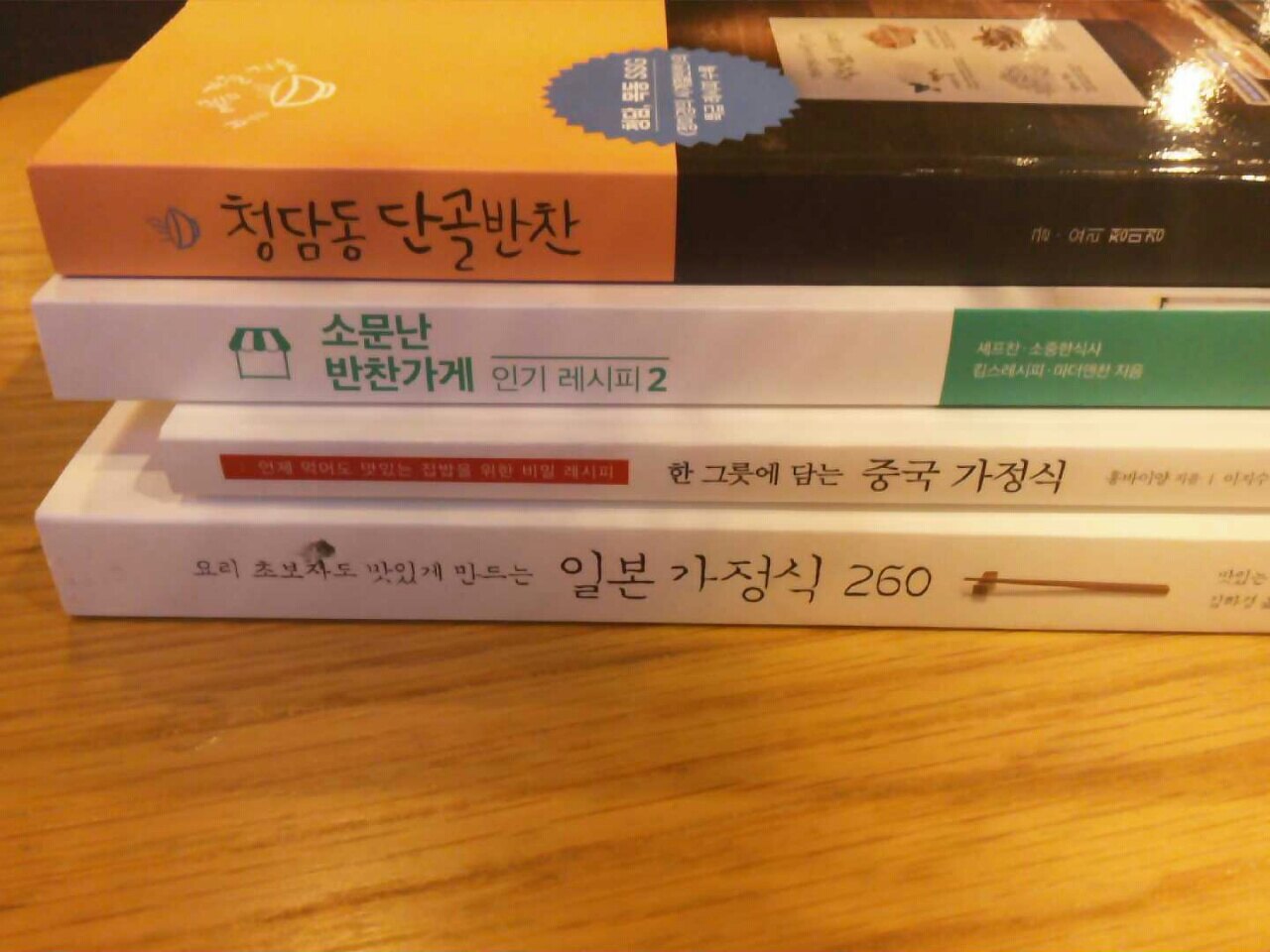

평일 오전의 서점은 조용하고 앉을 자리도 많은 꿈의 공간이구나 두리번 거리다 발길이 멈춘 곳은 요리책 매대. 요즘은 인터넷에 차고 넘치는 게 요리 레시피지만 또 스마트폰 화면과 널찍한 종이책의 화면은 질감부터가 다른지라 몇 권 쟁여놓고 탐독시작.

어제 꼬막이 먹고 싶어 근처 도매시장에 갔다가 옆건물 식자재 도매시장에도 들러서 몇 가지 장을 보려던게 일이 커졌다. 식재료들을 보니 며칠 전 이사한 친구에게 밑반찬을 몇 가지 해서 갖다주어야겠다는 생각이 든 것. 그래서 대용량식재료들을 사버렸다.

그런데 정작 나는 집에서 밑반찬을 해놓고 먹는 스타일이 아니라 뭔가 처음 해보는 기분이 들어 요리책을 뒤적거렸더니 정작 내가 하는 방식과 별 다른 점이 없었다. 팁이 있다면 있었지만 몸에 안좋은 양념들을 추가하는 정도.

그래 제목이 ‘반찬‘이잖아, ‘사찰음식‘이 아니야를 중얼거리며 어묵볶음, 콩자반, 오징어채 볶음, 우엉조림등의 레시피를 살펴 보았다. 집반찬이라 자주 먹는 것 같지만 실상은 그리 자주 해먹지는 않고, 별다른 조리법이 없을 것 같지만 고수의 팁 하나 정도는 있을 것 같은 평범한 반찬들을 내가 틀리지 않았어 정도로 확인하는 수준으로 봐나갔다. 와중에 유명 반찬가게의 메뉴들인 만큼 간장새우나 보리굴비 찌는 법은 체계적인 레시피를 배울 수 있었다. 평범한 밑반찬이 아니라는 게 함정.이런 책 한 권 정도 주방에 있으면 손에 익지 않은 반찬들을 언제라도 해낼 수 있겠다. 그나저나 반찬들은 왜이케 많은 건데 왜 나는 늘 먹는 음식만 먹는 것 같지?

중국가정식은 돼지고기 요리를 좀 색다르게 해보고 싶어 펼쳤는데 역시나 중화요리 재료를 구입하는 것이 관건. 재료의 조합이나 플레팅 정도를 배우는 것으로 만족해야겠다고 생각했다. 굴전,생굴무채무침,굴국 정도가 내가 굴을 먹는 방식인데 반하여 굴을 살짝 쪄서 샐러드로 먹는 것은 도전 해 볼 만했다.

일본가정식은 순한 샐러드 소스 비율과 찜요리를 참고하려고 펼쳤는데 일본식 부드러운 달걀찜의 요리시간 센불에서 몇분 중불에서 몇분 하는 디테일이 나와있어 만족.

자리를 옮겨서 후배가 추천한 황유원과 허연시집이 있나 찾아봤더니 없어서 황인찬시집을 들었다. 첫시는 싫었고 시집 제목인 희지의 세계가 괜찮았다. 뒤에 몇 편을 읽었는데 이 시인, 뭔가 이야기가 있는 시를 쓰는구나 하는 느낌을 받았다. 풍경을 묘사하는 시어가 없는데 공간감이 느껴졌다. 희지의 세계를 읽으며 이야기를 듣고 있는 것 같구나 했는데 뒤의 시들도 그랬다. 황인찬 시집은 집에 있어서 집에 가서 읽자 하며 일어났는데 정작 집에 와서는 요즘 버닝하는 낫또 김밥을 해서 와구와구 먹고 한숨 자고 일어나니 이렇게 허망한 불금. 이제라도 ‘몸‘을 써야겠다.