오늘은 글을 시작하는 마음이 조금 무겁습니다.

오늘 소개하려는 그림을 제가 온전히 설명할 수 있을까 하는 부담감 때문입니다.

그림을 소개한다는 의미는 단지 그림을 어떻게 그렸고, 색채나 구도가 어떤지를 설명하는 것 -회화미를 설명하는것- 은 그리 어려운 일이 아닙니다. 하지만 그 그림을 그린 이유와 그 정신세계를 설명하는 것이 진정한 그림의 해석이라고 했을 때 전문 미술사학자가 아닌 그저 옛 그림을 좋아하는 정도인 제가 감히 이런 그림을 설명한다는 것이 그림에 대한 불경스러움이 아닐까 하는 생각 때문 입니다.

하지만 조만간에 온 국민이 매일 접할 수 밖에 없으면서도 그 어떤 신문이나 블러그에서도 그림에 대해 시원히 설명하지 않기에 제가 용기를 내보기로 했습니다. 아마 이 그림이 내년도에 발행될 새로운 천원에 삽입되지 않았다면 저도 그저 감상하는 사람에 머물렀을 것입니다.

부족한 글이 될 수밖에 없다는 말을 길게 했네요. 그럼 시작해보겠습니다.

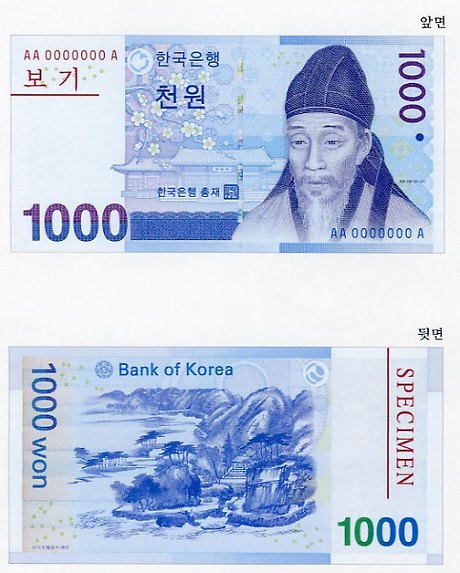

얼마 전 한국은행에서는 새로운 천 원짜리 지폐도안을 발표하였습니다.

<새천원권도안>

먼저 앞면을 보면 명륜당과 매화나무가 그려져 있는데 현재 천원짜리 지폐 뒷면에 있는 도산서원은 퇴계 이황이 세운 지금으로 말하면 사립학교인데 사립학교를 세운 것 보다 성균관 대사성(국립대학 총장)을 지낸 부분이 더욱 중요하다는 점에서 명륜당으로 교체한 것 같습니다.

매화는 겨울에 어떠한 시련속에서도 꽃을 피우는 나무로서 권력에 추종하지 않고 언제나 학문과 수양에 온 생(生)을 바친 퇴계 선생이 생전에 너무도 좋아했던 나무라는 상징성이 있습니다.

따라서 명륜당과 매화나무는 퇴계선생의 공적과 퇴계의 인품이 고스란히 묻어 나오는 그림이란 점에서 그 의의가 있을 것입니다. 하지만 이런 상징성은 뒷면에 나오는 <계상정거도>에 비하면 참 부족하다 싶습니다.

조선 최고의 진경산수화의 대가 겸재 정선의 정성껏 그려낸 <계상정거도>. 중국풍의 산수화풍을 일소하고 조선 특유의 산하의 조선의 새로운 준법과 필치로 당대뿐 아니라 현재 누가 뭐라해도 조선 최고의 산수화가로 꼽히는 정선이 71살에 그린 <계상정거도>가 바로 오늘 이야기해보려는 그림입니다.

한국은행은 새 지폐도안을 설명하는 자리에서 <계상정거도>를 선택한 배경을 이렇게 설명했습니다.

한국은행이 모든 화폐의 도안을 변경하되 등장 인물은 바꾸지 않기로 결정을 하자, 담당부서인 발권국의 김두경 국장은 1000원권에 대한 고민을 했다고 합니다. 앞면의 퇴계와 관련된 문양이 뒷면을 장식해야 되는데 기존 1000원권의 도산서원은 퇴계 사후에 확장된 모습이기 때문에 그다지 당사자와 관련성이 높지 않다라는 점입니다.

특히 학문적 업적 외에는 유형의 유물을 남긴 게 별로 없어 달리 대안을 찾기도 어려웠는데 이런 저런 고심을 하던 김 국장은 2004년 마침내 경북 안동의 도산서원 현장까지 찾아가 서원 뿐만 아니라 일대의 자연 경관도 둘러보고 온 그는 인터넷에서 퇴계 관련 자료를 뒤지던 중 눈에 들어온 것이 도산서원 주위와 너무나 흡사하게 현장을 묘사한 겸재 정선의 ‘계상정거도’ 였습니다.

바로 <계상정거도>를 선택한 이유가 바로 퇴계선생이 도산서원에서 독서하고 있는 모습이 그려져 있기 때문이란 설명입니다.

먼저 한국은행 김두경 국장의 그 깊은 뜻과 노력에 박수를 치고 싶지만 그와 못지않은 심각한 오류를 지적하지 않을 수 없습니다.

우선 도산서원은 퇴계 선생의 사후에 제자들이 선생의 공덕과 학문의 업적을 기리고자 생전에 있던 도산서당 자리에 세운 서원입니다. 따라서 도산서원이란 이름은 그림을 교체하려는 취지로 볼 때 <계상정거도>에서는 붙일 수 없는 이름입니다.

하지만 더 큰 오류는 <계상정거도>의 퇴계선생이 책을 보고 있는 바로 그곳은 도산서당도 아니란 점입니다. 왜 그곳이 도산서당이 아닌 결정적 이유는 바로 그림 제목이 계상정거도(溪上靜居圖) 이기 때문입니다. 바로 도원서당이 완공되기 전에 머물던, 도산서당과는 조그마한 야산 하나를 사이에 두고 있는 계상서당이기 때문입니다.

복원중인 계상서당 정면 과 측면

퇴계선생은 50세 한서당(퇴계초옥)을 짓고 바로 51세에 계상서당을 지어 거처를 옮깁니다. 하지만 거듭된 임금의 요청으로 관직으로 나갔다가 곧 사임하고 내려오길 반복합니다. 50세 이후 70세 서거하기까지 무려 29번에 걸쳐 관직을 내렸는데 관직을 받자마자 사직서를 내었으나 임금이 허락하지 않고 7번이나 같은 교지를 내린적도 있었고 그 중 4번은 아예 취임조차 하지 않았을 정도였으니 얼마나 바쁘게 서울과 안동을 왕래 했겠습니까?

그런 와중에 계상서당을 짓고 제자들을 가르치기 시작하는데 워낙 단촐한 곳이라 제자가 늘어나자 비좁아 새로 공부할 서당을 마련한 곳이 바로 도산서당입니다. 퇴계는 도산 서당을 나이 60살에 완공합니다. 그 후 계상에 머물면서 도산을 오가면서 생활합니다. 일년에 반은 계상에서 생활했다고 합니다.

따라서 <계상정거도>는 퇴계 58세의 모습을 그린 그림이니 당연히 도산서당이 아닌 계상서당의 모습입니다.

계상정거도 서당 부분 - 위의 사진과 닮지 않았나요?

자 그렇다면 그림속에 퇴계의 모습이 58세의 모습이란 걸 어떻게 알 수 있을까요? 이제 그 답을 찾아가 봅시다.

<계상정거도>는 ‘퇴우이선생진적첩’(보물 585호) 이란 곳에 들어 있는 그림입니다.

‘퇴우이선생진적첩’ 은 명가(名家)의 글과 그림을 한데 모아 묶은 서화첩(書畵帖)인데 내용을 순서대로 살펴보면 제(第)1엽(葉)의 표면(表面)에는 퇴우이선생진적(退尤二先生眞蹟)이라는 제첨과 부화(附畵)라는 표서(表書)가 있습니다.

제2엽 뒷면에서 제4엽 앞면에는 퇴계(退溪)의 회암서절요서(晦菴書節要序)가 쓰여 있고 제4엽 뒷면과 제5엽 앞면에는 우암(尤菴)의 제발(題跋)이 있습니다. 제5엽 뒷면·제6엽 앞뒷면에는 겸재의 그림 무봉산중(舞鳳山中 )·풍계유택(楓溪遺宅 )·인곡정사(仁谷精舍)등이 그려져 있고 제7엽 앞면에는 정선의 둘도 없는 친구인 사천 이병연(李秉淵)의 칠언절구(七言絶句 )·년기(年記 )·서명(署名 )·낙관(落款)등이 있고, 뒷면과 제8엽 앞면에는 임헌회(任憲晦)의 후지(後識)와 김용진(金容鎭)의 제서(題書)등이 있습니다.

제목에서도 알 수 있듯이 퇴계와 우암 송시열의 친필이 들어 있는 귀중한 자료입니다.

송시열의 발

여기에서 회암서절요서(晦菴書節要序)는 바로 「주자서절요서」(朱子書節要序)입니다. 회암은 주자의 호입니다.

「주자서절요서」(朱子書節要序)는 한마디로 <주자서절요>의 서문입니다. 이 서문이 왜 중요하냐면 퇴계선생의 사상 중 가장 큰 영향을 주었던 [주자대전] 중 서간문을 모아 <주자서절요>를 펴내는데 바로 그 책의 서문에 퇴계의 주자성리학에 대한 태도와 퇴계의 정신이 압축적으로 설명되어 있기 때문입니다. 그래서 일본 성리학자들에게는 거의 성경책 수준으로 전해졌던 글이 바로 「주자서절요서」입니다.

바로 <계상정거도>에 있는 그림이 퇴계 선생이 「주자서절요서」를 짓고 있는 모습이라는 설명이 퇴우이선생진적(退尤二先生眞蹟) 발문에 설명되어있습니다. 따라서 그림은 퇴계가 「주자서절요서」를 쓴 나이 58세때 모습이고 장소는 그때 거처인 계산서당인것입니다.

그렇다면 그 귀중한 친필이 어떻게 정선에게 전해졌으며 왜 정선은 자기의 4폭의 그림을 더해 서화책을 만들었을까요? 그건 다른 그림 3장에 설명되어 있습니다.

그림 순서는 계상정거-무봉산중-풍계유택-인곡정사순으로 그려져 있습니다.

<무봉산중>

화면 뒤에 우뚝솟은 산봉우리가 무봉산입니다. (전체 그림이 다 나온 사진이 없어서 위부분이 짤린 사진을 올렸습니다. 양해하시길)

우암 송시열이 1674년 갑인예송(甲寅禮訟)에 밀려 수원 만의촌 무봉산에 은거하고 있을 때 정선의 외조부인 박자진(1625~1694)이 여러 번 찾아갑니다. 송시열은 자신을 잊지 않고 찾아준 박자진에게 감사의 표시로 박자진이 가져온 퇴계의 「주자서절요서」의 친필 원본 뒤에 발문을 적어줍니다.

시냇물이 흐르는 느낌이 살아있는 역동적인 그림인데 사방관을 쓰고 휜 수염을 기른 사람이 송시열이고 갓을 쓰고 검은 수염이 있는 사람이 박자진입니다. 뒤에 많이 부드러워진 수직준으로 그려진 무봉산과 정자 옆에 강인하게 서있는 나무에서 우암 송시열의 강직함을 느낄 수 있는 그림입니다.

그렇다면 박자진은 어떻게 퇴계 친필을 가지고 있었을까요?

「주자서절요서」는 퇴계 선생의 손자이신 이안도가 외손자 홍유형에게 전해주었고 그는 다시 그의 사위에게 전해주었는데 그 사위가 바로 겸재 정선의 외조부 박자진입니다.

<풍계유택> 풍계유택(楓溪遺宅)은 ‘청풍계(靑楓溪)에 남아있는 외가댁’이란 의미다.

겸재의 외조부 박자진(朴自振·1625∼1694)이 세상을 뜬 뒤 그 자손들이 물려받아 살던 집입니다. 박자진은 광해군 때 영의정을 지내다 인조반정(1623)이 일어나자 자결한 퇴우정 박승종(退憂亭 朴承宗·1562∼1623)의 당질(5촌 조카)로 거부(巨富) 소리를 들을 만큼 부자였다고 합니다.

풍계유택(楓溪遺宅 )은 바로 청풍계에 있던 박자진의 집입니다.

겸재는 14세이던 해 부친 정시익(鄭時翊·1638∼1689)이 세상을 뜨고 이어 기사사화(己巳士禍)로 우암 송시열과 김수항(金壽恒·1629∼1689) 등 율곡학파의 중진들이 연이어 사약을 받고 죽는 참변을 맞습니다.

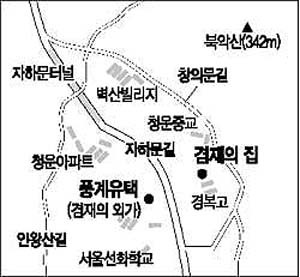

이로 말미암아 겸재는 후원세력을 모두 잃게 됩니다. 그래서 외조부 박자진의 그늘에서 자랄 수밖에 없었던 겸재에게 외가의 의미는 매우 큰 것이었습니다. 당연히 현재 서울 종로구 청운동 89 경복고 경내에서 살던 겸재가 그 맞은편 개울 건너의 청운동 50 일대에 있던 외가댁을 조석으로 드나들었을 것입니다. 그가 글공부와 그림공부를 하던 곳도, 외삼촌 외사촌들과 어울려 놀며 동네 친구들을 사귀던 곳도 그곳이었습니다. 그런 외갓집을 화성(畵聖)으로 추앙되던 71세 때 그리게 됐으니 아마 눈감고도 그려낼 수 있었을것입니다.

바로 이곳에서 정선의 둘째아들 정만수는 박자진의 증손인 박종상을 만나 「주자서절요서」를 넘겨 달라고 설득합니다. 여기서 재미있는 것은 설득하는 근거를 퇴계 이후 계속 외가쪽으로 전해졌다는 점을 집중적으로 설득했습니다. 그래서 박자진의 외증손인 정만수가 집으로 가져오게 된 것입니다. 그래서 그 다음 그림이 당시 정선의 집인 ·인곡정사(仁谷精舍)인것입니다.

<인곡정사>

종로구 옥인동 20에 해당하는 곳. 당시 이곳의 지명이 한도 북부 순화방 창의리 인왕곡(仁王谷)이었기 때문에 인곡정사(仁谷精舍)라는 택호(宅號)를 썼던 모양입니다.

그림을 보면 행랑채가 딸린 솟을대문 안에 ‘ㄷ’자 모양의 본채를 가진 단출한 구조의 남향집인데 안채로 바로 들어가지 못하도록 사랑채부터 담을 두르고 중문(中門)을 냈습니다. 이것이 사대부 집의 기본 구조라 합니다. 중문 안에는 헛간채 장독대 등이 구비돼 있고 나무 그늘 아래에는 네모진 좌대석이 놓여있고, 지붕을 씌운 김치막 곁에는 바위더미가 자연스럽게 쌓여있습니다.

정선이 둘째 아들이 받아온 자신이 평소에 흠모해온 퇴계와 우암의 친필들을 보고 얼마나 기뻐했겠습니까? 그 기쁨을 자신에게 전해지기까지의 과정 즉 「계상정거」(이황), 「무봉산중」(송시열), 「풍계유택」(박자진), 그리고 「인곡정사」(정선)을 그림으로 남긴 것입니다.

기쁨으로 뛰는 가슴을 가까스로 진정시켜가며 그린 그림인 이 4폭의 그림은 정선이 71살에 그린 그림입니다. 다시 말해 그림의 경지가 완숙의 경지를 넘어 천의무봉의 경지, 겸재가 이야기한 천취(天就)를 이룩한 후의 그림인 것입니다.

다시 <계상정거도>로 돌아가겠습니다.

<계상정거도>

4폭중 대표작으로 볼수 있는 그림인데 무엇보다도 붓의 속도감이 두드러집니다. 말 그대로 거침없는 붓놀림이라고 할 만큼 빠르게 그려낸 전형적인 겸재 수법인 구불구불한 T 자형 소나무 표현과 늘어진 버드나무의 표현에서 가히 조선 최고의 산수화가 다운 면모를 유감없이 보여줍니다. 점을 찍듯이 표현한 미법에 의한 부드러운 산의 모습, 당당해 보이는 바위, 흐르는 물과 연동하듯이 리듬감을 보여주는 소나무들..

옛날 나이 71살 이면 기력도 많이 쇠약해졌을만도 하지만 한치의 흐트러짐도 없이 그려낸 물결 모양과 시냇물은 금방이라도 움직일 것 같은 생동감을 만들어 냅니다. 그런 역동성은 방안에서 고요히 앉아 글을 쓰고 있는 퇴계의 모습과 대비되면서 靜과 動의 완벽한 조화를 보여줍니다. 50~60 대 작품들보다 세밀함을 줄었어도 진경산수의 역동성을 보여주는 겸재 자신이 가장 소중히 생각했던 그림입니다.

처음으로 돌아가서 그러면 한국은행은 제목에도 답이 나와있는 그런 오해를 했을까요? 사실 이런 잘못의 근본은 미술사학자들의 오류로부터 출발합니다.

문화재청장이신 유홍준 교수님의 화인열전1에서도, 미술평론가 조정육님이 쓰신 <이야기 조선회화사>에서도, 기타 인터넷의 여러 소개글에서도 도산서원이라고 기록하고 있습니다.

어쩌면 이런 오류는 원본인 정만수의 발문에서부터 시작된 오류인지도 모르겠으나 ‘퇴우이선생진적(退尤二先生眞蹟)’ 의 원본을 들쳐본 적이 없는 저로서는 확인할 길이 없기에 다른 미술사학 전문가들의 명쾌한 해명을 기대합니다.

저의 추측을 첨부하자면 도산서원 앞에 흐르던 낙동강이 안동댐이 건설된 후 호수처럼 넓어지면서 풍경이 그림의 모습처럼 변했기 때문에 그런 착각이 생기지 않았을까 하는 생각과 도산과 계상이 멀지 않았기에 그냥 넓은 의미로 이름이 널리 알려진 도산서당이라고 이야기 한 것이 아닌가 싶습니다. 그래도 학문적으로는 정확히 규명하는게 좋겠다는 생각이고 그곳이 계상이 확실하다면 많은 자료와 책들이 수정하는게 맞는 것 같습니다.

아시다시피 율곡 이이는 어머니를 잃고 학문적으로 방황하다가 23세 때 퇴계선생을 찾아갑니다. 바로 그때가 퇴계 58세 입니다. 바로 「주자서절요서」를 지었던 해입니다.

따라서 저 그림 속 방안에서 당대 최고의 대학자인 퇴계와 새파란 애송이 이이가 만나서 사흘간 대화를 나눕니다. 학문적 깊이나 연륜으로 보면 상대가 되지 않았을 터이지만 4살 때 부터 시를 지었고 20세가 되기 전에 벌써 과거에 수 차례 급제했던 천재 율곡 이였기에 가능 했었기도 하겠지만 용기 있는 젊은 선비를 아끼는 퇴계 선생의 마음이 없었다면 있을 수 없는 만남과 시간입니다.

퇴계는 이이와의 만남 후 ‘이이의 학문과 문장도 훌륭하지만 그 사람의 됨됨이가 더 마음에 든다’고 말했다 합니다. 그만큼 후진을 아끼고 사랑하며, 후학양성을 중요시하였기에 죽기 한달 전까지 강론을 쉬지 않았던 퇴계.

아랫사람이나 제자들에게도 항상 공손한 말씨를 사용하고 예의를 지켰으며, 벼슬에서 물러나고자 한 까닭은 사화로 어지럽던 시대적 상황과 학문에 대한 열정도 있었지만 한 고을을 다스릴 만한 벼슬에 머무르라는 어머니의 뜻을 지키고자 하는 효성.

재물을 추구하는 것 자체가 학문과 유학의 근본 도리에 어긋나는 것이라고 생각했던 퇴계.

그런 퇴계를 존경의 마음으로 조선 사대부들의 비아냥 속에서도 '내 비록 환쟁이라 불릴지라도 붓을 놓지 않겠다'며 평생 그림에 매달린 겸재가 만년에 그려낸 <계상정거도>

앞으로 많은 분들이 천 원 지폐에 그려진 <계상정거도>를 보면서 돈은 어떻게 사용하고 어떤 마음으로 사용해야 하는지 한번쯤 생각할 수 있으면 좋겠습니다.

2006 . 2 . 15

금강안金剛眼