-

-

배고픈 고양이 ㅣ 내 손에 그림책

김유미 지음 / 계수나무 / 2025년 6월

평점 :

김유미 작가의 그림책 『배고픈 고양이』는 얼핏 보면 단순히 고양이와 생쥐 사이의 유쾌한 줄다리기처럼 보인다. 하지만 이야기를 찬찬히 들여다 보면, 매우 여러 가지 해석을 불러오는 동화다.

특히 이 동화의 끝부분이 이는 먹고 먹히는 약육강식의 질서 안에서 '함께 살아가는 방식'을 제시하면서 우리 사회에 새로운 메세지를 던진다.

나는 여기서 기후 변화로 오는 위기와 돌봄 연대로 이 그림책 이야기를 풀어 보려고 한다.

고양이는 처음엔 명확한 목적을 가진다. 생쥐를 ‘먹겠다’. 그것이 고양이의 본능이고, 생존의 방식이었으며, 어쩌면 세상이 허락한 질서였다.

갑자기 생쥐 집에 들어온 고양이가 너를 먹겠다. 라고 한다면, 이건 주거 무단침입에 강도다. 그리고 먹었다면? 엄청난 범죄가 된다.

생쥐는 말한다. "날 꼭 먹어야겠니?" 이 질문은 단순한 생존의 문제가 아니다. 이는 지금 우리가 소비를 정당화하는 말들, "원래 그래", "먹어도 되는 거야", "내 권리니까"라는 자기합리화의 구조와 닮았다.

생쥐는 ‘부탁’을 한다. "날 먹기 전에, 네 발자국을 지워 줘." "양탄자의 네 털을 치워 줘." "꽃에 물도 줘야 해." 이 부탁들은 고양이에게 불편하고 귀찮은 일이지만, 하나씩 해내면서 고양이는 새로운 관계 안으로 들어온다.

결국 고양이는 생쥐를 먹지 않는다. 오히려 정원을 가꾸고, 생쥐와 밥을 나눈다. 배고픔은 식탁 위에서 나눔으로 해결되고, 파괴될 뻔한 관계는 협력과 감탄으로 바뀐다.

이 장면은 재난 속 돌봄 공동체의 가능성을 상기시킨다. 폭우와 폭염, 가뭄과 화재로 점점 잦아지는 기후 재난 속에서, 우리는 누군가의 털을 털어주고, 발자국을 지우고, 마당에 꽃을 심으며 살아야 한다. 그것이 함께 살아남는 방식이다.

얼마 전 고양환경연합에서 #조천호 교수님 강의를 들었다.

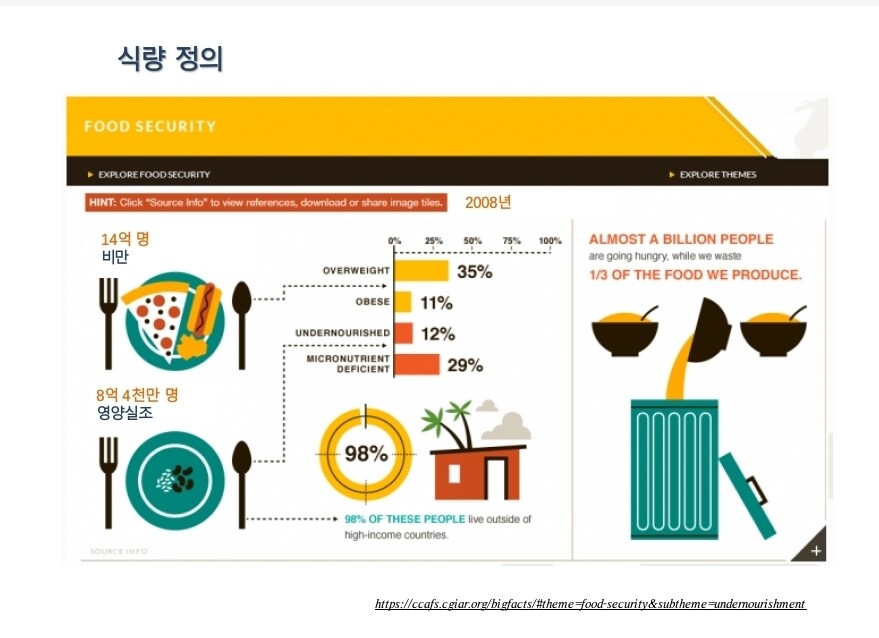

기후 변화와 그 위기로 식량 생산량이 줄고 폭염 노출이 더 어려운 사람들에게 오다보니 삶에 있어 불평등이 가중된다.

사람들이 살기 어려워지자 범행이 늘고, 점점 살기가 더 어려워진다.

이것을 해결하는 것은 어떻게 하면 식량을 더 생산할까? 어떻게 하면 선풍기를 지원받아 어려운 이들에게 나눠줄까? 보다 함께 돌보고 연대해야 함에 답이 있다는 이야기였다.

기후위기에 대한 강의에서 돌봄과 베품으로 연대한다고? 새로웠다. 결국 위기를 극복할 수 있는 힘은 연대에 있다는 거다.

배고픈 고양이의 욕망, 우리의 소비, 우리의 과잉 생산, 우리의 과잉발전.

누가 그 욕망을 멈추겠는가?

기후위기를 만든 주범 역시 인간의 과잉 욕망이다. 더 많이, 더 빠르게, 더 싸게. 우리는 ‘배고픈 고양이’처럼 무엇이든 삼키며 살아왔다. 그러는 사이 생쥐 같은 존재들—자연, 약자, 타자—는 삶의 터전을 잃어왔다.

연대의 시작은 돌봄이라는 감각.

이 장면은 ‘기후 돌봄(care for climate)’의 감각과도 닮았다. 누군가의 부탁에 귀 기울이고, 눈앞의 불편을 감수하며, 당장 먹지 않고 물을 먼저 주는 선택. 이건 기후위기 시대에 필요한 새로운 관계 맺기다. 생존 중심에서 ‘살림’ 중심으로의 전환이다. 그리고 이 살림의 정점에는 ‘돌봄’이 있다. 함께 살아남기 위한 돌봄의 윤리.

『배고픈 고양이』는 아이들에게 유쾌한 이야기지만, 동시에 어른들에게 깊은 질문을 던진다. "우리는 지금 무엇을 먹고 있고, 누구를 먹고 있는가?" 그리고 "먹지 않고도 살 수 있는 길은 무엇인가?"

각자가 할수 있는 것으로 나누는 돌봄. 서로를 존중하고 이해하고 나누는 돌봄. 이 김유미 작가는 돌봄의 정의조차 새롭게 제시하고 있다.

이 책은 '돌봄의 윤리'가 '생존의 윤리'를 넘어서야 한다고 말한다. 기후위기 속에서 필요한 것은 거대한 기술이 아니라, 작은 집에서의 말 한마디, 한 송이 꽃에 물을 주는 손길, 관계를 회복하는 감각이다.

-