-

-

내가 사랑한 시옷들 - 사랑, 삶 그리고 시 ㅣ 날마다 인문학 1

조이스 박 지음 / 포르체 / 2020년 3월

평점 :

구판절판

분주한 하루 끝에 찾아온 시를 읽는 순간!

마음을 울리는 명시를 읽으며 인문학적 소양과 교양 영어를 함께 익히다!

거친 언어들이 난무하는 밤이다. 잠들기 전에 각종 시사 뉴스를 쭉 훑어보고 있노라면 머릿속이 피곤해진다. 코로나19로 인해 가뜩이나 심란한 가운데 가짜 뉴스로 선동질하는 사람들 하며 협조는커녕 이기적인 행동으로 방역 활동을 방해하는 사람들에 시끄러운 댓글까지. 내가 왜 또 이걸 보고 있나 자조하며 휴대폰을 내려놓고 책 한 권을 꺼내어본다. 인생의 길이 되는 세 가지 시옷들 즉, 사랑과 삶 그리고 시를 담은 책이다. 평소에는 시를 즐겨 읽지 않는 편이지만 요즘 같이 하루하루가 불안과 걱정으로 마음이 답답할 땐 복잡한 서사나 지식서가 아닌 ‘시’라는 언어를 빌려보는 것도 좋겠다는 생각이 든다. 마침맞게 저자 역시 ‘말과 글이 난무하여 어떤 말과 글을 붙들어야 하는지 도통 알 수 없는 시대’에 시라는 길에 의지해왔노라 고백한다. 어쩌면 혼탁한 말과 고된 일상이 지배하고 있는 바로 지금이야말로 시가 가장 필요한 순간이 아닐까.

살아간다는 것은 사랑한다는 것

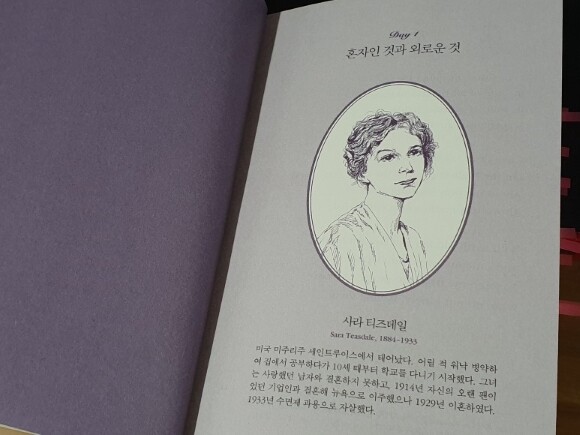

『내가 사랑한 시옷들』에는 저자인 조이스 박 교수가 엄선한 서른 편의 명시가 실려 있다. 대부분 20세기 근현대 영미권 시인의 시들로, 시가 익숙하지 않은 나에게는 모두 낯설지만 사랑의 언어를 담은 시, 나의 존재적인 가치에 의문을 품은 시, 삶의 여러 흔적들을 들여다보게 하는 각각의 시는 생각 보다 부담 없이 읽힌다. 특히 시의 각 앞 장마다 시인의 간단한 이력이 있어 그들의 삶이 시에 어떻게 반영되어 있는지를 살펴볼 수 있는 점은 시를 더 깊이 이해하는데 도움이 된다. 더욱이 영어 원문을 먼저 읽고 해석된 시를 읽는 경험을 통해 영어와 우리말의 차이에서 오는 남다른 시적 언어의 감각까지 느껴볼 수 있다는 점도 이 책의 좋은 장점 중에 하나다. 무엇보다 각 시에 담긴 함의를 전달하고자 하는 저자의 깊이 있는 해석은 시와 적극적으로 교감하고 공감하는 것을 넘어서 그 자체로도 충분히 생각하게 하는 데가 있다.

뒤늦게 오나니 Delay

- 엘리자베스 제닝스

내게 쏟아지는 별들의 광채는

몇 해 전에 빛나던 빛. 지금 저 위에서

반짝이는 별빛은 내 눈으로는 결코 보지 못할 빛

그렇게 시간의 간극은 어쩌면 좋을지 모르는 나를 애태워

지금의 사랑은 그 첫 갈망이

다 소진되고서야 내게 도달할지도 몰라

충동적인 별빛은 사람이 쳐다보고 아름답다 해주기만을 기다려야 하고,

사랑은 도달할지라도 우리를 다른 곳에서 찾을지 몰라

빛나는 별이 하늘에 한가득 보이던 시절, 사람들은 하늘을 가르는 수많은 별을 보며 그것을 운명이라고 믿었다. 지금 저 반짝이는 별빛은 어마어마한 시간과 공간의 간극을 뛰어넘어 내게로 온 것. 그러함으로 우리는 저 별에게서 나의 오늘과 내일의 나를 보았고, 오늘의 사랑과 내일의 사랑의 운명을 가늠했다. 서양에는 X자로 하늘을 긋는 두 개의 별똥별을 연인이 보면 두 사람의 사랑은 비극으로 끝난다는 속설이 있다고 한다. 그래서 통상 비극적인 사랑을 Star-crossed love라고 부르고, 셰익스피아의 <로미오와 줄리엣> 속 두 연인을 ‘별들이 어긋난 연인’이라고 일컫는다고.

시인도 별을 보며 생각한다. 우리의 눈에 보이는 저 별이 실은 수백만 년 전에 시작된 빛이라는 것을, 수백 광년을 달려와 별빛이 우리 눈에 닿은 시점에는 그 별이 존재하지 않을 수도 있다는 것을. 또한 누군가 사랑으로 보낸 마음 하나가 다른 사람에게 닿지 못하는 아득함이라거나, 진정으로 온 마음을 상대에게 보내도 닿지 않거나 가서 닿더라도 왜곡되며, 이미 전해진 마음도 변할 수 있다는 것을 안다. 그래서 별을 보면 이따금 슬픔에 잠긴다. 적확한 시공간, 내가 쏘아 올린 마음을 받을 공간에 상대가 있어야 하는 그런 기적 같은 타이밍을 찾아 헤매는 존재, 바로 우리 자신과 다름없기 때문이다. 그러니 잊지 말아야지. 지금의 내 사랑은 그 수많은 시공간을 가로질러 나에게로 온 것이니까.

화자가 말하는 ‘가장 높은 봉우리’는 ‘섬’과 닮아 있다. 가시적인 높이를 따지자면 육지 위에 솟은 산이 더 높아 보이겠지만, 어마어마한 몸뚱이를 바다 깊숙이 감춘 섬이 육지의 산보다 거대할 수도 있다. 심연 아래 보이지 않는 산이 가진 외로움은 육지에 솟아난 산보다 훨씬 더 깊고 깊을 수 있다. 이처럼 인간은 누구나 ‘혼자’가 아닌 것처럼 보여도 다른 이가 헤아리기 힘든 외로움의 깊이를 감추고 살아간다. / ‘혼자인 것과 외로운 것’ 중에서 21p

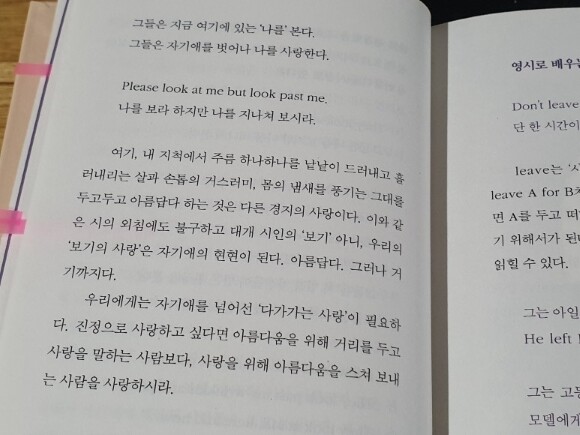

가까이서 보면 그 누구도 아름답지 않다. 가까이 갈수록 결점이 보인다. 사랑의 딜레마는 “그립다, 그리워.” 부르면서도 정작 가까이 마주하게 되면 사그라지는 것에 있지 않았나. 내 안으로 불러들인 사랑은 언젠가 시들기 마련이다. 그리하여 시인은 사랑을 늘 저 멀리에 둔다. 그게 사랑을 유지하는 방법인 것처럼. / ‘멀리 떠나가지 마세요’ 중에서 36p

‘말로 하지 못하는 것들’은 영어로 ‘Things unsaid’라고 쓴다. “Things left unsaid.”라고 하면 ‘말하지 않고 내버려둔 것들’이 되어 더 의미심장해진다. 이따금 정말 큰 상실은 내버려둘 때가 있다. 강해서 그러는 것이 아니라, 내놓았다가 봇물 터지듯 터져 나와 그 감정에 빠질까 봐 그러는 것이다. 그러나 아이러니하게도 터지지 않도록 참고 버티다 보면 점차 강해지는 느낌이 든다. 억눌러 참는 것이 아니라, 정말로 말하지 않을 수 있게 된다. / ‘말로 할 수 없는 것의 힘’ 중에서 88p

고독 Solitude

- 엘라 휠러 월콕스

웃어라, 그러면 세상이 너와 함께 웃으리니

울어라, 그러면 너 혼자만 울게 되리라

낡고 슬픈 이 세상에서 환희는 빌려 오는 것이고,

세상의 문제는 이미 충분하기 때문이다.

노래하라, 그러면 언덕들이 응답하리니

탄식하라, 그러면 그 소리는 허공에 흩어지리라

메아리들은 즐거운 소리에는 춤을 추지만

소리 내어 근심을 말하면 움츠러 든다.

화려할수록 짙어지는 고독이 있다. 저자는 엘라 휠러 월콕스의 시 <고독>에게서 오늘날 소셜 미디어 속의 관계를 들여다본다. 내가 좋을 때만 ‘좋아 보이는’ 사람들이 머무르는 공간, 내가 잘나가고 멋져 보일 때 좋아요를 눌러주는 사람들이 더 많은 공간. 인스타그램은 그렇게 좋아 보여서 더욱 좋아지는 기제로 움직인다. 익명의 다수와 관계하는 사회에서 우리는 이미지로 자신을 공여하고, 타인은 이미지로 우리를 소비하기 때문에 어쩔 수 없는 일이다. 하지만 때로는 가벼운 관계가 주는 편안함도 있는 법이다. 모든 사람에게 진심일 필요가 없고, 모든 사람의 일거수일투족에 관심을 쏟을 수도 없다.

다만 가벼운 관계 속에서 웃고, 노래하고, 기뻐하고, 잔치를 열되 때로는 진지하고 고요하게 마주할 수 있는 진짜배기 관계를 찾아야 한다. 일일이 설명하지 않고 받은 만큼 돌려주지 않더라도 서로에 대한 믿음 속 흔들리지 않는 관계의 중심이 필요한 법이다. 그렇다면 “I'm a little cyber fish, swimming through this vast sea of the Internet.” “나는 이 광대한 인터넷 바다를 헤엄쳐 다니는 작은 사이버 물고기야.”라고 생각하며 살자. 유선형의 존재로 흘러가는 것은 흘러가게 두고 가끔 빛을 받아 비닐이 반짝이면 황금 비늘이 생겼다고 우기면서. 그러나 뭍으로 올라올 때가 되면 다시 사람의 다리로, 중력을 견디며 걸어야 할 땐 또 미쁘게 걸으면서. 어떤가, 썩 괜찮은 생각 같지 않은가.

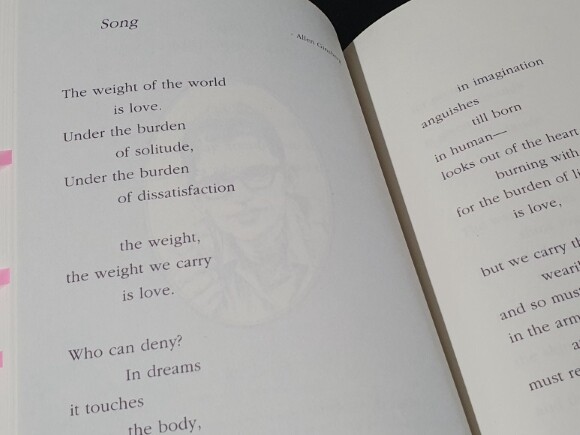

집단의 제도와 관습의 족쇄를 넘어서지도, 인간 종의 생물학적 특성을 벗어나지도 못하여 고군분투하는 지난한 과정은 인간 모두에게 주어진다. 그럼에도 나는 사랑이 없다면 고군분투의 과정이 없고, 이 과정이 없으면 성숙한 도약도 불가능하다고 믿고 싶다. 하나의 개체로, 한 명의 개인으로 살아간다는 것은 꿈틀꿈틀 쉬지 않고 움직이고, 이 움직임에서 저 움직임으로 짧게 이행하며 생존하는 것임을 시인이 증명하고 있기 때문이다. 또한 이러한 생존의 움직임이 집단의 역사를 반복하는 개체로서 보잘것없이 보일지는 몰라도, 위대함은 종종 대수롭지 않은 것들 속에서 일궈내는 법이기도 하다. / ‘우리’라는 운명 앞에 ‘나’라는 개인 중에서 216p

영어에는 ‘water under the bridge’라는 표현이 있다. 똑같이 다리 아래로 흘러도 어제의 강물과 오늘의 강물은 다르기에 ‘이미 지나간 일’이라고 말하고 싶을 때 이 표현을 쓴다. 삶은 ‘다리 아래 물’이다. 그렇게 무상하다. 하지만 이렇게 무상한 시간 덕분에 쓰렸던 기억들도 점점 희미해진다. 마치 축복처럼, 찌르듯이 아픈 고통과 영원할 것 같던 슬픔도 시간의 흐름에 예각이 닳아 둔각으로 변할 수 있다. / ‘삶은 흐른다’ 중에서 235p

한 장의 페이지를 펼쳐 입으로 소리 내어 읽어보는 건 하루를 마감하는 나에게 꽤 괜찮은 선물이 될 것이다. TV와 휴대폰을 끄고, 모든 소리로부터 차단된 공간 속에서 오로지 시와 글에 내 모든 감각을 떠맡겨보시라. 그러면 나의 고단했던 하루가 조금은 다독여질지도 모를 일이다.