-

-

어린왕자

앙투안 드 생텍쥐페리 지음, 정명수 옮김 / 모모북스 / 2019년 10월

평점 :

내가 생텍쥐페리의 <어린 왕자>를 처음 알게 된 건, 중학교 2학년 때인가 체육선생님의 로맨스를 들으면서였다. 상당히 로맨틱했던 이루어지지 않았던 사랑에 대한 이야기로 어렴풋이 기억한다. 그 이야기의 중심에 생텍쥐페리의 <어린 왕자>가 있었다. 그렇다고 해서 내가 그 책을 당시에 읽었다거나 그런 건 절대 아니다. 그리고 언젠가 나중에 읽었겠지.

그 유명한 보아뱀이 코끼리를 삼키는 그림으로 시작되는 생텍쥐페리의 소설은 아무래도 어른이들을 위한 우화라는 생각이 든다. 나이가 드니 나에게 정말 소중한 건 바로 시간이라는 생각이다. 이제 나에게 남은 시간이 얼마나 될까. <어린 왕자>를 읽는 내내 그런 생각을 해봤다. 우리 인간은 유한한 존재고, 그 어떤 예외도 없다. 그게 정답이다.

젊어서는 사실 시간을 마구 낭비했던 것 같다. 사실 지금도 별반 다를 게 없지만. 그 시절에는 사실 남아도는 게 시간이었다. 시간은 넘쳐 났지만, 무언가 하고 싶은 소망이나 꿈을 이룰 수 있는 돈은 아예 없었다. 물론 지금이라고 해서 그 두 가지가 충족된다는 말은 절대 아니다. 그 무엇보다 소중한 시간을 그리고 시간을 투자할 관계의 중요성을 알지 못했다는 것이다. 아 슬프다.

누군가에게 길들여진다는 것. 소설에서 어린 왕자는 장미정원에서 만난 여우와 아마 그런 이야기들을 주고받지. 본질적인 것은 눈에 보이지 않는 법이라고. 아니 눈에 보이지 않는 게 아니라 일부러 외면하는 게 아닐까. 그렇게 어린 왕자는 자신의 별에 남은 장미꽃에게 길들여졌고, 사막에서 지난 1년 동안 헤매고 있던 어린 왕자와 만난 화자인 나도 그에게 길들여져 버렸다.

소설에서 말하는 길들임이란 서로에게 익숙해지기, 관계의 형성을 의미하는 게 아닐까. 누군가에게 더없이 소중한 사람이 된다는 것, 그것은 그놈의 시간의 투자 없이 이루어지는 게 아니리라. 이제 이러저러한 이유로 새로운 관계나 혹은 예전에 소중했다고 믿어온 관계들을 유지할 수 없게 된 나로서는 오롯하게 독서의 즐거움이 삶의 유일한 낙이 아닐까 싶다. 오래 지기들을 만나면 미래에 대한 이야기가 아니라 과거에 있었던 일들을 이야기하며 즐거워한다. 아니 그 시절에도 또 전의 과거들을 논하며 우리는 즐거워했던가.

그리고 보니 소설 속의 화자도 6년 전, 어린 왕자와의 일을 회상하고 있지 않은가. 누군가의 소중한 장미 같은 존재가 되고 싶다면 그들처럼 모름지기 시간을 넉넉하게 투자해야 한다. 그런데 그렇게 투자한 시간이 달려갈 시간의 여백이 이제 많이 남아 있지 않다는 게 문제다.

저만 아는 장미와 싸운 어린 왕자는 별들을 주유하는 여행길에 나선다. 그가 만나는 이들은 모두 어른이들이다. 어린 왕자의 눈에 어른이들은 모두 무지무지하게 이상하다. 어른이들의 일상이 어린 왕자로 대표되는 아이들의 눈에는 이상하게 보이는 게 당연하지 않을까. 나도 가끔 내가 잘 안다고 생각하는 개념들을 꼬맹이에게 설명하려면 애를 먹을 때가 있다. 세상 헛살았군 헛살았어. 내가 아는 것과 안다고 생각하는 걸 설명하는 건 또 다른 차원의 일이니라며 자위한다.

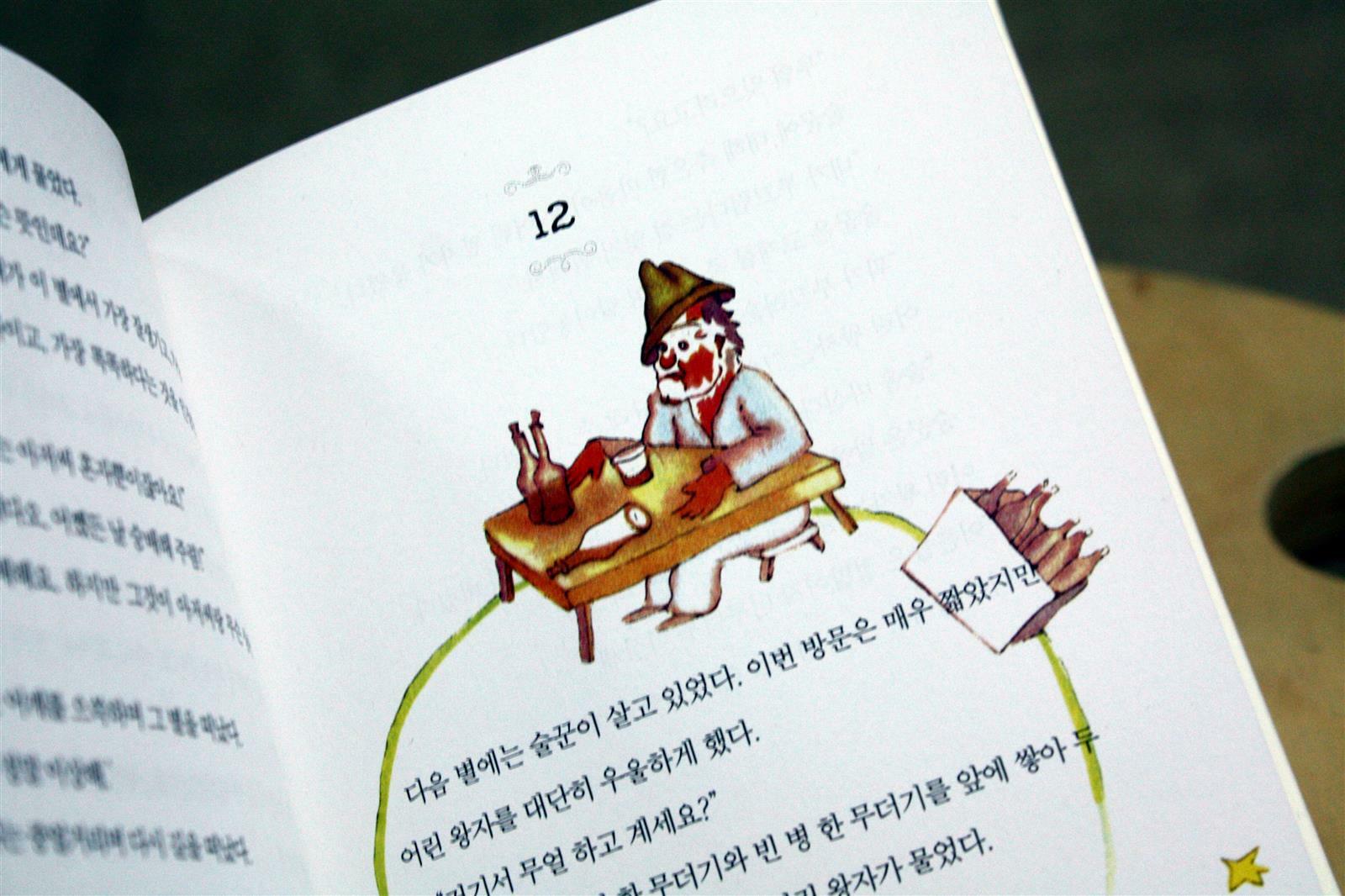

술꾼과의 대화가 오래 기억에 남을 것 같다. 알코올 중독의 수준까지 가진 않았지만, 술꾼의 상태는 아마 그런 게 아닐까. 모든 걸 잊기 위해 술을 마신다는 술꾼의 진술. 그런데 뭘 잊기 위해서? 내가 부끄럽다는 걸. 그리고 다시 왜 부끄러운가, 내가 술을 마신다는 게. 이거야말로 완벽한 뫼비우스의 띠로다. 난 술에 취하기 위해 술을 마셨었는데. 그리고 교조주의적인 지리학자와의 대화를 마치고, 지구별 여행에 나서게 되는 어린 왕자. 이놈의 포스트모던 시절에는 내가 진리라고 생각하는 것에 대해 확신할 수 없는 게 문제가 아닌지 어쩐지 싶다. 아니 어쩌면 모든 문제의 근원이 그것일 지도.

연락이 뜸한 아는 동생이 책을 달라는 느닷없이 메시지를 보냈다. 보고 싶어도 아무 때나 볼 수 있는 친구가 아닌데, 과거에 적립한 시간들 때문에 그런 뻔뻔함이 아무렇지도 않게 느껴진다. 아마 다른 사람이 그랬자면 벌컥 화부터 내지 않았을까. 그렇게 서로 길들여진 기분 좋은 뻔뻔함에 나는 동생에게 무슨 책을 주어야 하나 책을 선별하기 시작했다. 이런 우리의 관계들을 무언가 보이는 것들로 정량화할 수 있을까. 아마 그렇지 않을 것 같다. 생텍쥐페리의 <어린 왕자>는 나에게 그런 관계들을 다시 되돌아보게 만들어 주었다.