-

-

우리의 정류장과 필사의 밤 ㅣ 소설, 향

김이설 지음 / 작가정신 / 2020년 10월

평점 :

엄마들에게 주말은 없다. 엄마 뿐이랴. 돌봄노동을 하는 사람들에게 주말은 무의미하다. 아이 또는 누군가를 돌보아야 하는 어제와 똑같은 날이다. 워킹맘인 내게도 마찬가지다. 평일은 회사에 가고 저녁에는 아이를 돌보지만 주말은 하루 종일 아이들에게 매여 있는 날 그 이상 그 이하도 아니다. 내가 책을 읽고 서평을 쓰기 시작하면서 내게는 시간을 보는 버릇이 생겼다. 아이들이 빨리 자야 서평을 쓸텐데... 시간이 나면 못 읽은 책을 마저 읽어야지... 하지만 시간은 쉽게 나지 않는다. 책은 같은 페이지를 맴돌고 내 노트북은 커서만 깜빡거리고 있다.

김이설 작가의 장편소설 『우리의 정류장과 필사의 밤』은 집안일에 자신을 희생해 온 한 여인의 이야기다. 부모님 집에서 사는 주인공 나는 변변찮은 직업이 없이 조카들 육아와 모든 집안일을 도맡아 하고 있다. 제부의 폭력을 본 후 참다 못해 동생과 조카를 데리고 온 후부터 나는 두 조카들을 맡는다. 군식구가 늘면서 아버지는 경비일을 하고 어머니는 청소일을 한다. 동생은 회계사 사무실과 퇴근 후에는 학원에서 학생들을 가르친다. 가족들이 출근 후 아이들을 돌보는 일과 식사 빨래 청소 등 모든 일은 나가 맡아서 한다.

육아와 가사에는 퇴근이 없다는 공통점이 있다. 끝이 없고 매번 반복된다. 매번 닦고 밥을 차리고 씻기는 일이 반복된다. 퇴근이 없는 노동이지만 절대 티나지 않고 인정받지 못하는 공통점도 있다. 특히 아이들이 있는 집에서 청소는 해도 해도 끝이 없다. 집에서 일한다는 이유만으로 인정받지 못하고 밥순이, 집순이라는 오해를 받기 십상이다.

주인공 나 또한 마찬가지다. 집안 식구들을 깨우고 밥상을 차리고 조카를 온종일 돌봐도 바깥에서 일하는 동생만 대우받는다. 심지어 엄마는 일하는 사람이 잠을 잘 자야 한다며 나의 방을 동생의 방으로 바꿔버리고 나를 거실에서 자도록 한다. 집안일 까딱하지 않는 엄마는 매일 출근 전 온갖 집안일을 명령하지만 수고했다는 말 한 마디 하지 않는다.

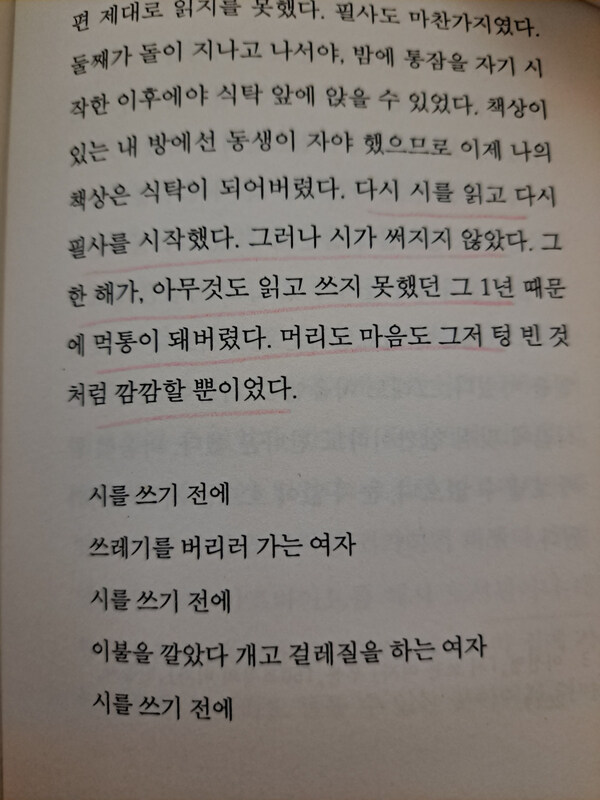

누군가가 내게 무엇을 하고 싶냐고 묻는다면 나는 항상 '24시간'이라고 말하곤 한다. 나만을 위한 시간. 나에게 집중하고 온전한 휴식을 위한 시간. 엄마가 된 이후 나는 언제나 24시간이 고팠다. 『우리의 정류장과 필사의 밤』에서는 필사를 할 수 있는 시간이다. 시를 쓰고 싶어 공부했고 매일 시를 필사하는 밤을 조카들을 돌보며 빼앗겼다. 깨어있는 동안 조카와 집안일에 매여있어야 하는 나의 일상은 더욱 지치게한다. 주인공을 버티게 해 준 필사의 밤들이 빼앗기며 주인공 또한 흔들린다.

자꾸 주인공을 통해 나를 대입하게 된다. 엄마라는 이름으로, 또는 돌봄노동의 당사자로서 쫓기는 시간들, 주인공의 채우지 못한 노트에는 시간에 쫓겨 글을 쓰느라 엉망이 된 나의 글들을, 그 고단함을, 필사하지 못하는 날이 많아질수록 더욱 초조해지며 힘들어하는 날들은 책을 읽으려다 한 장도 다 못 읽고 잠들어버린 나의 날들에 대입해가며 순간 순간 울컥함이 치밀어 오른다.

이 일상 속에 가능성이 있어 보이는 동생만을 챙기는 엄마, 엄마는 주인공에게 말한다.

"너도 있으면 가. 안 말려, 아니지, 못 말리지. 내가 뭐라고 네 갈 길 막겠니."

엄마의 목소리는 남편의 목소리가 오버랩된다. 시간을 달라고 할 때마다 "쉬어. 내가 언제 못 쉬게 했냐!"라며 말하는 말은 헛웃음만 맴돌게 했다.

많은 엄마들이, 또한 많은 돌봄노동자들은 희생을 강요받는다. 이름 없이 살 것을 요구한다. 아이들을 낳고 병원에 입원해 있을 때 어머니가 뒤에서 나를 부르셨던 때를 기억한다. "xx애미야." 아이를 낳은 후 나는 내 이름을 잃었다. 자연스레 이름보다 oo엄마라는 이름으로 불리우는 그 생활 속에 누가 자신을 불러도 알지 못한다는 우스개 소리는 이제 일상사이다. 시간과 꿈과 이름까지 잃어가는 게 당연한 일상이다.

조카 육아와 집안일에 함몰되어 가는 주인공에 무한 공감하게 되고 조금이라도 짬을 내어 필사하고자 하는 몸부림에 응원을 하게 된다. 내가 힘들어 할 때 나를 응원해주었던 내 주변의 사람들처럼 주인공이 마침내 독립하며 자신의 삶을 찾아 걸어나갈 때 무한 박수를 치게 된다.

『우리의 정류장과 필사의 밤』을 읽고 또 읽는다. 읽으면서 수십 번 주인공에 나를 대입해본다. 시를 비평할 재간도, 필력도 없지만 필사를 하며 버텨가는 주인공과 글을 쓰고 싶어 책을 읽지만 여전히 제자리걸음인 나를 본다. 이대로 포기해야 할까 갈등하며 초조해했다. 이 긴 시간 끝에, 주인공이 필사를 해 오며 쌓인 문장들 속에 머물지말고 자신의 시를 계속 써내려가야 함을 깨닫는다. 그 깨달음을 보며 나 또한 남의 글을 읽는 데 머무르지 말고 나의 글을 써 내려가야 함을 함께 알아간다.

첫 장을 읽어나갈 때부터 주인공에 무한 공감을 해 가며 혹시라도 저자가 주저앉지 않을까 걱정이 되었다. 이 책의 해설을 쓴 구병모 작가와 이 책의 저자 김이설 작가 또한 육아로 글 한 편 제대로 읽지 못했던 날들의 고통을 호소한다. 시간이 날 때 쓰는 게 아닌 "쓸 수 있을 때 그냥 쓴다"는 작가의 글은 돌봄노동의 현실을 대변해준다.

그 고단함을 알기에 김이설 작가는 주인공에게 자신만을 위한 시간을 허락하는 결말을 주었나보다. 함께 돌봄노동을 하는 사람들에게 힘내자고 끝까지 포기하지 말자고 위로해 주는 글을 아버지의 통화 "주저앉지 마"라는 한 마디로 위로해주었나보다. 다행이다. 주인공이 포기하지 않았듯 나도 포기하지 않으련다. 주인공이 주변의 모든 것들을 써야 겠다고 말하듯, 쓸 수 있을 때 쓴다는 구병모 작가처럼, 오늘 밤에도 써야겠다는 김이설 작가처럼 나도 나만의 글을 쓰련다. 나는 아직 미처 피지 못한 꽃이니까..

-리뷰어스 클럽 서평단으로 도서를 제공받아 읽고 솔직하게 작성한 리뷰입니다. -