-

-

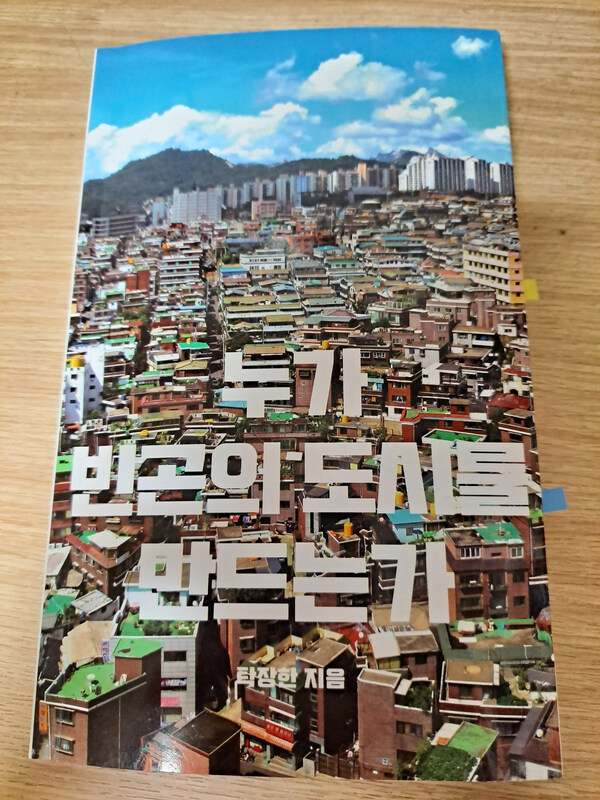

누가 빈곤의 도시를 만드는가

탁장한 지음 / 필요한책 / 2021년 6월

평점 :

산업화 이후 많은 사람들은 열심히 일하면 잘 살 거라는 꿈에 부풀어있었다.

하지만 자본주의는 빈곤을 더욱 극대화했다. '달동네' 사람들은 여전히 존재했고 거할 곳을 찾아 전전했다. 있는 이들은 더 부유해졌고 없는 이들은 더 가난해졌다. 있는 사람들은 재개발과 사업 확장으로 공간을 키워갔고 없는 사람들은 방 한 칸에서도 내몰려 거리에 앉게 되었다. 사람들은 생각한다. '게을러서 저렇게 가난한 거야. '어렸을 때 공부를 하지 않아서 그래' 등등 개인이 잘 못 살아서 일어난 결과라고 말한다. 하지만 과연 잘 못 살아서일까?

『누가 빈곤의 도시를 만드는가』는 빈곤, 빈곤 중에서도 가장 밑바닥인 쪽방촌의 사람들에 주목한다. 사회가 발전됨에도 불구하고 왜 빈곤은 집중되며 빈곤화가 더욱 심화되는지. 그 현상과 빈곤을 보는 사회적 프레임과 어떻게 우리가 이 쪽방촌 가난한 사람들과 연대할 수 있는지를 이야기한다.

저자가 먼저 본보기로 삼는 동네는 용산구 동자동의 쪽방촌이다.

2015년 2월 4일 동자동 9-20 의 45명이 사는 쪽방촌에 한 달간의 유예 기간을 두고 자진 퇴거를 요구하는 공고가 붙어진다. 한겨울에 퇴거하라는 명령은 하늘에 떨어진 날벼락이었다. 그들에겐 갈 곳이 없었다.

집주인이 입주자들에게 퇴거 명령을 내리는 일은 흔하다. 그런데 왜 저자는 이 동자동 9-20의 사례에 집중했을까?

그 이유는 쪽방촌의 경우 그동안 집주인에게 아무런 대항도 못하고 내쫓겼던 과거에 비해 이 동자동 9-20 퇴거 명령은 쪽방촌 최초 대항하며 투쟁해나간 기록이기 때문이다. 당하기 바빴던 쪽방촌 사람들은 거주권을 지키기 위해 대책위원회를 만들고 집주인과 타협 또는 싸우기도 하며 투쟁을 해 나간다. 그리고 끝내 자신들의 거주지를 지켜나간다. 하지만 긴 싸움 끝에 45명 중 남은 사람은 9명에 불과했고 나머지 사람들은 뿔뿔이 흩어져야 했다.

저자는 대항기억 (Counter-memory)의 중요성을 강조한다.

사회의 기억은 주류, 권력층들이 조작한 프레임에 의해 기억되어왔다. 대표적인 예가 용산참사이다.

언론은 투쟁한 용산 철거민들에게 죄를 뒤집어씌우기를 주저하지 않으며 철거민들을 궁지에 몰아넣는다. 사회는 조작된 프레임에 의해 주류의 기억에 편승되어 생각한다. 대항기억은 비주류의 목소리를 듣고 그들의 기억을 소환하는 것이다. 주류에 맞춰진 인과관계를 다시 조립하고 원인을 파악하는 것이다. 동자동 9-20의 사건은 주류기억에 의해 매몰될 뻔했던 대항기억의 절정이었다.

『누가 빈곤의 도시를 만드는가』에서 자발적으로 생겨난 '쪽방촌'과 정부 또는 지자체에서 빈곤층을 위해 인위적으로 만든 '공공임대주택'등의 차이점 또한 눈여겨볼만한다. 같은 빈곤의 공간임에도 '쪽방촌'의 사람들의 관계와 인위적인 '공공임대주택'의 사람들의 관계는 극과 극이라는 사실이다. 두 곳 모두 가난이라는 낙인이 찍혀 있음에도 왜 쪽방촌의 사람들은 공고한 유대 관계를 가지는 반면 '임대주택'은 사람들이 고립화되어가는가.

저자는 먼저 정부가 빈곤층에 대한 접근부터 틀렸음을 말한다. 부정적인 이미지를 더욱 극대화하게 만들며 제대로 관리가 되지 않는 영구임대아파트는 더욱 많은 문제가 발생했다.

예전의 빈곤은 도시 외곽에 집중되었다면 이제 도시 중심으로까지 확대되어간다. 빈곤이 확대되어가는데에는 빈곤의 미화, 젠트리피케이션, 관광화 등 여러 요소가 이 책에서 소개된다. 그리고 무엇보다 정부의 빈곤을 대하는 태도와 사회적 프레임을 간과하지 않을 수 없다. 선거철에 와서 기부하고 사진을 찍는 정치성이 아닌 왜 가난한 자들이 많은가에 주목하여 그들을 바라보아야 하는 관점의 중요성이 이 책에서는 주목한다. 같은 쪽방촌 사건이라 하더라도 어떤 사건은 대서특필되는 반면 어떤 사건은 신문의 작은 칸 하나 차지하지 못하는 건 사회의 프레임에 의해 달라지기 때문이다.

『누가 빈곤의 도시를 만드는가』 는 답을 주지는 않는다.

다만 먼저 우리에게 필요한 건 가난을 바라보는 우리의 관점과 사회적 프레임을 구분할 줄 알아야 한다는 사실이다.

가장 가난한 자리에 어떤 일이 일어나고 있는지 그리고 주류 기억 속에서 묻혀진 대항 기억이 무엇인지부터 우리는 들춰내야 한다. 제대로 볼 수 있는 것. 그것부터가 우리가 할 수 있다는 걸 말해주는 책이다.