어느 날 운명이 찾아와

나에게 말을 붙이고

내가 네 운명이란다, 그동안

내가 마음에 들었니, 라고 묻는다면

나는 조용히 그를 끌어안고

오래 있을 거야.

눈물을 흘리게 될지, 마음이

한없이 고요해져 이제는

아무것도 더 필요하지 않다고 느끼게 될지는

잘 모르겠어.

당신, 가끔 당신을 느낀 적이 있었어,

라고 말하게 될까.

당신을 느끼지 못할때에도

당신과 언제나 함께였다는 것을 알겠어,

라고.

아니. 말은 필요하지 않을거야.

당신은

내가 말하지 않아도

모두 알고 있을 테니까.

내가 무엇을 사랑하고

무엇을 후회했는지

무엇을 돌이키려 헛되이 애쓰고

끝없이 집착했는지

매달리며

눈먼 걸인처럼 어루만지며

때로는

당신을 등지려고 했는지

그러니까

당신이 어느 날 찾아와

마침내 얼굴을 보여줄 때

그 윤곽의 사이 사이.

움푹 파인 눈두덩과 콧날의 능선을 따라

어리고

지워진 그늘과 빛을

오래 바라볼 거야.

떨리는 두 손을 얹을 거야.

거기.

당신의 뺨에.

얼룩진.

<서시> 한강

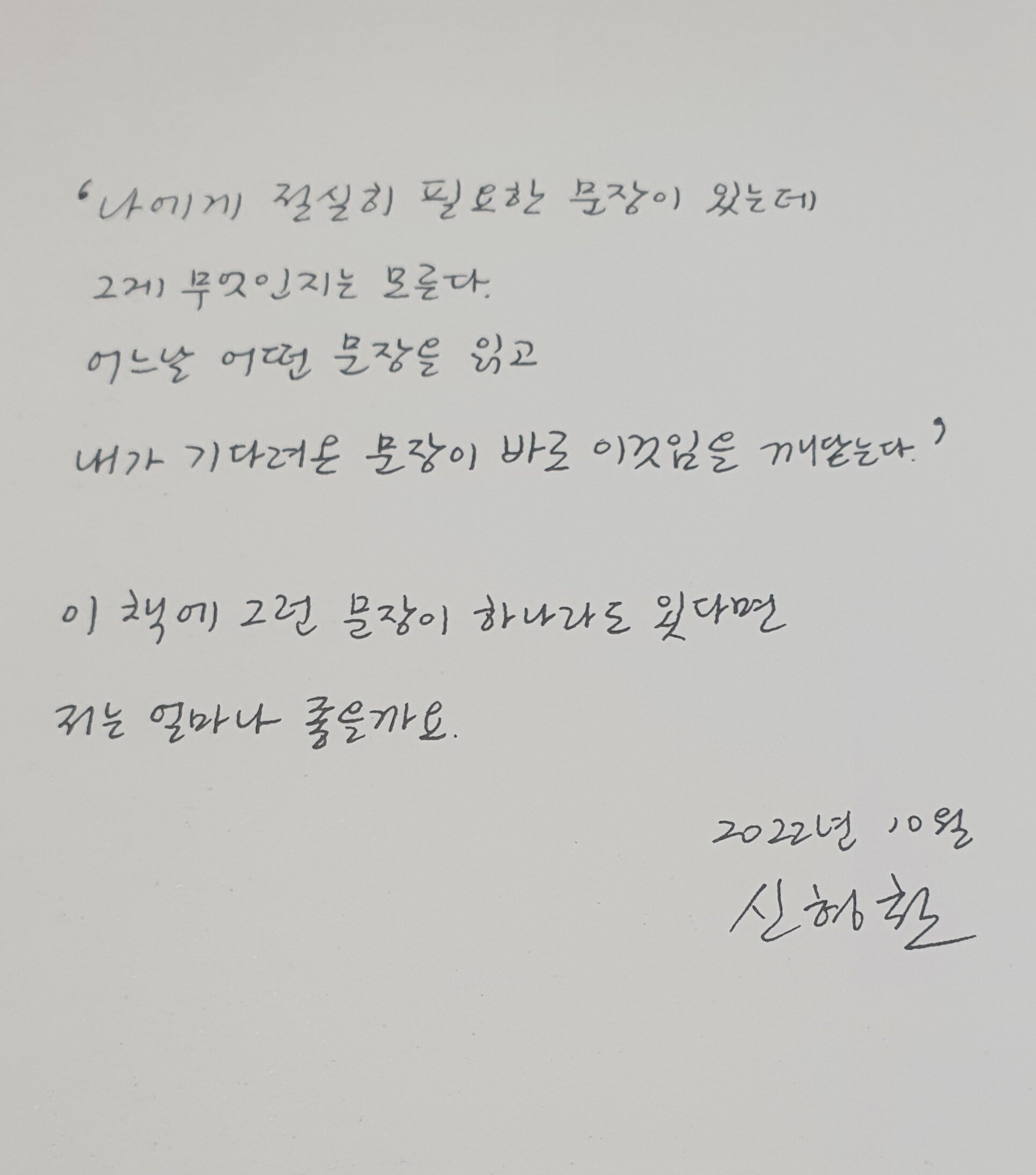

시집 [서랍에 저녁을 넣어 두었다]에는 아름다운 시가 많은데 내가 유독 <서시>에 끌린 것은 언제가부터 나의 죽음에 대해 생각하는 때가 잦아진 탓이다. 그런데 이 시는 죽음에 대한 시가 맞기는 한가?

˝어느날 운명이 찾아와 나에게 말을 붙이고 내가 네 운명이란다, 그동안 내가 마음에 들었니, 라고 묻는다면 나는 조용히 그를 끌어안고 오래 있을 거야.˝ 운명을 만나 그가 내게 행한 일을 돌이켜 생각하게 되는 때는 생의 마지막 순간이지 않을까. 그러니 죽음에 대한 시가 맞을 것이다. 아니, 맞는 정도가 아니라, 아주 독특하고 아름다운 죽음윽 시라고 해야 하리라. 운명을 이렇게 그릴 수 있다니 말이다.

운명이 고전 비극에서처럼 대결과 투쟁의 대상으로 그려지거나, 간구하고 복종해야 할 초월자/절대자로 그려지고 있지 않다.

이 시의 빛나는 착상은 운명을 의인화한 데에, 게다가 수평적으로 평등한 대상으로 설정한 데에 있다. 이 운명이 내 앞에 나타나 ‘그동안 내가 마음에 들었니?‘ 라고 묻는 운명이다. 어떻게 이 운명의 멱살을 잡거나 그 앞에 무릎을 끓을 수 있겠는가. 화자는 운명과의 만남을 미리 상상해본다. 제 운명을 껴안아주고 싶다고 생각하고, 그에게 무슨 말을 해야 할까를 생각한다. 이것은 마치 태어나자마자 헤어진 쌍둥이가 오랜 세월이 지난 후 최초의 상봉을 앞두고 하는 생각들처럼 보이지 않는가.

그날이 오면 화자는 말을 아끼겠노라고 말한다. 말없이도 서로를 다 이해할 수 있을 것이므로. 떨어져 있었지만 늘 함께였던 나와 내 운명. 그 애증의 세월을 이제는 다 뛰어넘어서. 그저 운명의 얼굴을, 그 얼굴에 새겨진 ˝그늘과 빛˝을 오래 바라보겠다는 것. 그것이 곧 내 삶의 ˝그늘과 빛˝이기도 할 것이기에