-

-

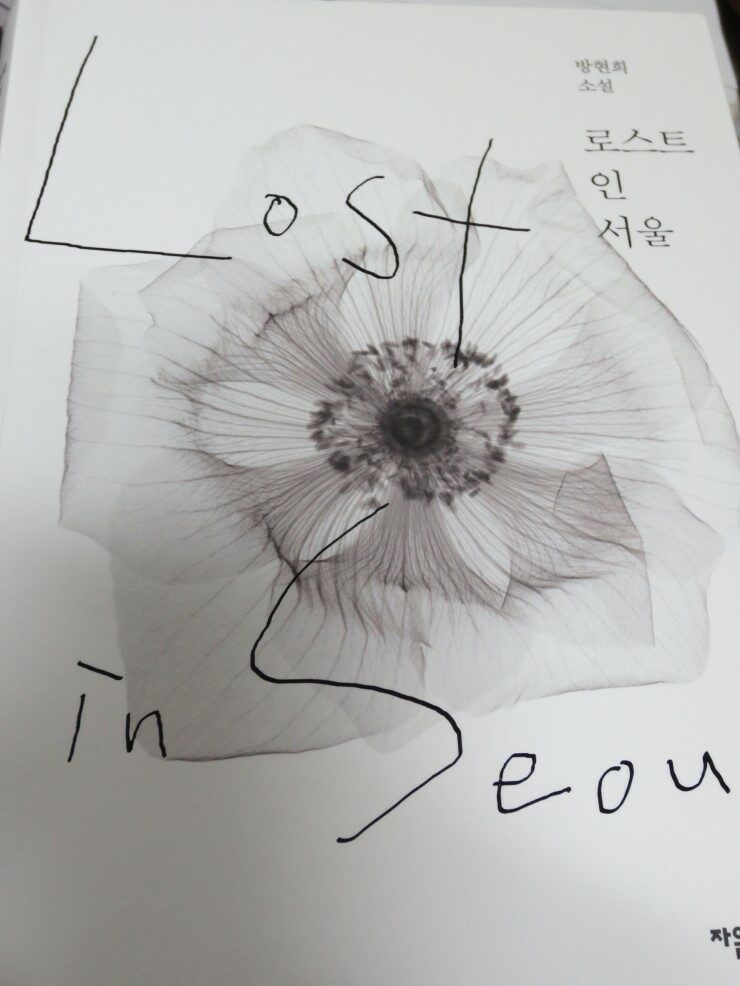

로스트 인 서울

방현희 지음 / 자음과모음(이룸) / 2013년 5월

평점 :

모르고 읽었다가 그래서 더 만족하게 되었다고나 할까

방현희라는 작가의 이름을 이 책을 통해 처음 접했고, 표지 또한 소설이라는 글씨가 없었으면 소설인줄도 몰랐을 정도로 화려한 색감의 사진이나 그림, 혹은 띠지 등으로 우리를 현혹시키는 문구 하나없이 그저 깔끔하게.. 엑스레이 기법으로 투명하게 꽃 사진을 실어놓고, 로스트 인 서울 이라고 영어로 손 글씨를 적어낸 감각적인 표지.

읽고 나니 덤덤하게 느껴졌던 표지마저 더욱 단아한 매력으로 내 마음에 들어온 작품이었다.

사실 작품 자체의 분위기는 전체적으로 어둡다.

읽다보면 가슴을 콩콩 치게 만들고 싶은 (로라, 네 이름은 미조) 그런 답답함마저 느껴지기도 하고, 죽음, 이별, 복수 등 회색 도시의 우중충함을 있는 그대로 모두 소재로 만들어낸것같은 분위기에 가볍고 산뜻한 소설을 기대한 독자들에게는 실망감을 살짝 안겨줄지도 모르겠다. 나 또한 해피엔딩을 가장 좋아하고, 발랄하면 더 기분 좋아하는데도 불구하고.. 그럼에도 불구하고.. 이 묘한 매력을 풍기는 서울이면서, 서울 아닌 곳들의 이야기를 다루고 있는 로스트 인 서울이.. 읽는 족족 내 마음 속을 흔들어놓는 듯 하였다.

쉽게 읽었으나 막상 글로 쓰려니 뭐랄까 생각을 정리할 시간이 필요한 느낌이랄까.

전해지는 느낌을 어떻게 전달하면 좋을지 하는 생각이 든다.

이렇게 사람의 마음을 멋지게 전달하는 작가분도 있는데, 일개 독자인 나는 그 글을 읽고 감상을 전달하는 것만도 벅차니, 아직 읽은 책 권수가 많이 모자란가 싶었다.

이 책에는 총 일곱편의 단편 소설이 실려 있었다.

로스트인 서울이라는 단편소설로 시작하고 있었고 책 전체의 제목 또한 그 소설의 제목을 따 붙였다.

<로스트 인 서울>에서는 우크라이나에서 한국의 명문대로 유학을 온 아름다운 여대생 그렉안나의 이야기를 싣고 있었다. 금발 미녀에 대한 동경을 갖고 있으나 차마 선진국의 여인들에게 함부로 대하지 못하는 한국의 남성들, 소위 명문대라 일컬어지는 남학생들조차도 러시아나 우크라이나 등의 여성에 대해서는 다소 만만히 보는 그런 경향이 도드라졌다. 자신들과 같은 학력, 아니 그보다 더 공부를 잘하는 그렉안나에 대해서조차 말이다. 아름다운 그녀, 순진무구했던 그녀가 한국의 방송업계에 발을 디디게 되면서 스폰서를 얻게 되었고, 이 책의 화자가 되는 건축가와 삼각관계가 되어 집의 비밀 공간에 비밀 애인을 숨겨두고 일어나는 일에 대한 일화였다.

서울 속의 외국인의 이야기.

사실 그 끝이 무척이나 궁금했던 소설은 두번째 작품인 <세컨드 라이프>였다. 새벽에 호젓이 읽으니 다소 머리까지 쭈뼛 서게 만들었던 이 작품은 아내와 결혼 16주년기념을 하기 위해 중국으로 여행을 온 남자가 어느 마을에 들어가 9년전 이 곳에서 살았던 기억을 너무나 생생하게 해내는, 아내가 보기엔 그저 경악하게만 만들 이상한 이야기를 하는, 두번째 삶? 세컨드 라이프를 언급하는 이야기였다.

분명 아내와 같이 살았으면서 그가 이야기하는, 너무나 생생한 그 이야기들은 다 무엇이란 말인가.

마치 어릴적 보았던 환상특급이라는 무섭고도 기묘한 이야기를 읽고 있는 기분이랄까.

주가 조작으로 감옥에 들어가 탈옥을 시도하는 남자의 이야기

몸속의 장기들을 하나하나 떼어내면서도 궁극적인 탈옥에는 실패하고야 마는 그 이야기, <탈옥>

고가의 손목시계를 여러개 갖추고 있는 <그 남자의 손목시계>

자신과 어머니를 구타하는 남자 (아마도 친아버지인듯한)로부터 어머니를 지키고 싶은 스무살의 청춘에 대한 이야기를 담고 있었다.

<후쿠오카 스토리-위급 상황에서의 이별에 관한 섬세한 보고서>는 부제를 보고 뭔가가 일어나리라 짐작했지만 읽으면서 극한 상황에서 보다 더 첨예하게 갈등을 빚어낸 연인들의 파국으로 치닫는 이야기가 무척이나 생생하게 그려진 작품임을 알 수 있었다.

후쿠오카에서 대학을 졸업하고, 힘든 와중에 한국인이라는 강한 유대감으로 각각 두 커플이 된 네 명의 젊은이.

그들이 한국에서 요트 학교를 수료하고, 요트 강사인 태훈과 함께 후쿠오카까지 20시간의 요트 완주를 해내기로 도전하였다.

요트 강사인 태훈에게 거의 모든 것을 의지하고 있었는데, 그만 태훈이 쓰러지고 말았다. 그러고나니 구조 요청서부터 시작해 그들을 이끌어줄 사람이 없다는 생각에 그들은 그야말로 망망대해에서 사면초가에 처한 상태가 되고 말았다. 그리고 서로에게 날선 독한 말들을 끄집어내는 연인들. 남자들 또한 여자들에게 힘들었겠지만, 여성들 또한, (특히나 화자인 여주인공이 남자친구와의 이별을 앞두고 자신의 고양이를 죽게 만드는 대목은 정말로 소름끼치는 대목이 아닐 수 없었다. ) 얼마나 힘들었을지.. 그들의 날선 한마디 한마디가 독자인 내게까지 비수가 되어 꽂혔다.

<로라, 네 이름은 미조>

친구의 시체를 해부해야하는 화자, 그는 친구를 해부하면서 친구의 몸속에서 그녀의 과거와 아픔을 한조각 한조각 끄집어 내게 되었다.

깨어진 영국 왕실의 찻잔, 모래, 버버리 단추 등등, 먹어선 안될 그 모든 무수한 것들.

한국을 떠나 영국인으로써 규격화되어야 했던 한 여성의 아픔.

영국에 나가 살고 있는, 혹은 다른 나라에 나가 살고 있는 친구들이 이런 고통을 느끼고 있었을까. 배우자가 한국인이면 그래도 그런 문화적 차이에 의한 고통이 덜한 것일까? 등등의 만감이 교차하게 만드는 내용이었다.

<퍼펙트 블루> 기이한 세가지 죽음에 대한 공통점을 다루고 있는 이야기였는데 약물 중독으로 세상을 떠난 세명의 유명인들.

그리고 그 약들을 여성화(이름 또한 지극히 여자이름같기도 하다. 벨라도나, 로라제팜만 해도 말이다. 프로포폴은 그렇다쳐도)해서, 사람이름인듯 부르고 그녀라 칭하고..그녀와 사랑을 나눈다는 식으로 환각을 묘사하기도 하였다. 퍼펙트 블루는 다른작품들보다는 내게는 덜 자극적인 작품이었다.

로스트 인 서울.

볼수록 은근한 매력이 배어나오는 표지처럼, 딱 소설의 내용도 그랬다.

모르고 읽었다가, 아, 이 작품 괜찮은데? 싶은 느낌.

다음에 방현희작가의 작품이 나오면 찾아 읽게 될 것 같다.