전출처 : 숨은아이 > 반품되는 책의 운명

전출처 : 숨은아이 > 반품되는 책의 운명

내게는 지금, 바꿔달라고 서점에 요구해도 될 만한 책이 두 권 있다. 표지에 먹박으로 찍은 제목 글자가 두 번 겹쳐져 눈이 조금 어지러운 [조선 사람들, 혜원의 그림 밖으로 걸어나오다]와...

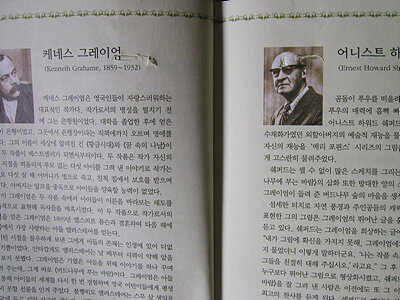

앞부분 면지와 내지가 철심 종이찍개로 찢긴 듯한 시공주니어판 [버드나무에 부는 바람]이다. 왜 이런 상처가 났는지 모르겠지만, 내지는 상당히 여러 장에 걸쳐 찢어졌고, 그 뒤에도 찢어지진 않았지만 눌린 자국이 꽤 여러 쪽 있다.

하지만 글을 읽는 데는 큰 불편이 없기에 반품하지 않았다. 다만 [조선 사람들, 혜원의 그림 밖으로 걸어나오다]를 샀을 때는, 책을 열어보지 않아도 첫눈에 알 수 있는 것이므로 앞으로 책을 보낼 때 주의하길 바란다는 메일을 알라딘에 보냈다. (알라딘에서는 흠이 있으면 반품하라는 정중하지만 형식적인 답장이 왔던 걸로 기억한다. --;)

물론 책의 내용이 있는 부분에 인쇄가 잘못되었다거나 제책이 잘못되어 몇 장이 빠졌다면 당연히 반품하고 새 책을 받았을 것이다. 그런데 그 정도는 아니지만 반품 사유가 분명한데도 이들 책을 바꾸지 않은 데는 이유가 있다.

전에 다니던 한 출판사에서는 전 직원이 한 달에 한 번, 사무실 근무를 오전에 마치고 우르르 찾아가던 곳이 있었다. 책의 보관과 유통을 대행해주는 회사의 책 창고였다. 매달 결산을 앞두고 전국 각지의 서점에서 반품한 책들을 정리하기 위해서였다.

(서점에서 책을 반품하는 경우는 크게 세 가지다. 첫째, 책에 흠이 있는 경우. 곧 인쇄가 잘못되거나 책이 찢어졌다든가. 둘째, 오래도록 팔리지 않은 책이라서. 셋째, 책은 잘 팔리지만 그달 출판사에 지불할 금액을 낮추기 위해. 이 경우는 아주 악질적이라고 볼 수 있다. 잘 나가는 책을 자기들이 대량 주문해놓고는, 출판사에 돈을 줄 날짜 직전에 왕창 반품해버린다. 출판사에서는 그 서점이 주문한 책들의 값에서 반품한 책들의 값을 뺀 액수를 받는다. 그것도 전액 다 받는 경우는 거의 없다. 그리고 서점에선 그 날짜가 지나면 똑같은 책을 또 주문한다. 왔다 갔다 하는 와중에 책은 상하고, 일시적으로 그 서점에선 그 책이 품절된 탓에 독자도 놓치고, 또 책을 서점으로 배송하는 비용뿐 아니라 반품 비용까지 출판사에서 부담하기 때문에, 출판사로서는 이중 삼중 손해를 보게 된다.)

산처럼 쌓인 반품 상자를 풀고, 반품 명세서와 상자 속에 든 책이 일치하는지 확인한 다음, 종류별로 책을 쌓는다. 멀쩡한 책은 다시 유통하고, 흠이 있거나 너무 오래되어 독자가 다시 찾을 가능성이 없는 책은... 내가 하고 싶은 이야기는 바로 이것이다. 버려지는 책들.

흠이 있거나, 너무 오래되어 독자가 다시 찾을 가능성이 없는 책, 너무 안 팔려 출판사 쪽에서 영업을 포기한 책은 한데 모아 빨간색이나 까만색 라커를 뿌린다. 책을 확실히 더럽혀 불법 유통되는 일이 없도록 하기 위해서다. 이 순간, 지은이와 편집자와 디자이너의 열정이 빚어낸, 어떤 지혜나 지식, 재미와 웃음, 감동을 담은 책 한 권이 몇 십 원짜리 폐지가 된다. 폐지를 전문으로 다루는 회사에서 이것들을 싣고 가서는 며칠 뒤, 이 책(이었던 것)들을 조각조각 자른 사진을 보내온다. 불법 유통하지 않고 틀림없이 폐지 처리했음을 알리기 위해서다.

가슴이 아파서 눈물이 나올 지경이었다. 그래서, 정말 책을 함부로 만들면 안 되겠다는 생각을 했다. 저렇게 쉽게 버려질 책은 만들지 말아야겠다. 그리고 웬만한 흠 가지고는 반품 교환도 하지 않게 되었다.

물론, 일차로 독자의 손때를 묻히며 읽히다가, 이차로 헌책방이나 도서관 같은 곳에서 쓰임새를 다하다가, 수명을 다해 낡고 해어져서 버려지는 건 괜찮다. 책으로서도 여한이 없을 것이다.