-

-

오늘은 빨간 열매를 주웠습니다 - 황경택의 자연관찰 드로잉

황경택 글.그림 / 가지출판사 / 2015년 9월

평점 :

구판절판

오늘은 빨간 열매를 주웠습니다

황경택의 자연관찰 드로잉

음식사진과 셀카가 대부분인 내 사진첩에도 간혹 예쁜 열매나 나뭇잎, 혹은 꽃잎등이 등장할 때가 있다. 가로수길을 거닐 때 담기도하고 복잡한 도시 한켠에 핀줄도 모르고 지나치는 사람들은 제 관심사가 아닌듯 저 홀로 피는 풀들을 만날 때 카메라에 담는데 부모님이 계시는 시골집을 방문할 때면 거의 수십장씩 찍기 바쁘다. 잘 익은 방울토마토, 장건강에 좋다는 꾸찌뽕 열매, 엄마가 특별히 나를 위해 심어준 블루베리와 튤립, 너무 커버려 내 책상위를 벗어난 꽃기린 등 하나하나 말을 걸고 사진을 찍다보면 수십장이 결코 많은것이 아니다. 그렇게 열심히 찍고 몇 장은 출력해서 벽에 붙여두기는 해도 대부분 금새금새 기억에서 사라지곤 했다. 그래서인지 늘 새롭게 느껴지는 장점은 있지만 정확하게 그 잎들이 어떤 모양이었는지 어떤 빛깔로 나를 홀렸는지 제대로 기억나는 것이 없을 뿐더러 직접 그려보며 관찰력을 키울 생각은 하질 못한다. 시간이 부족해서가 아니라 게으름 때문이다. 우리 모두가 타고난 화가라는 저자의 응원에 일단 기분이 좋아진 상태로 책을 읽기 시작했다. 열흘동안 그렇게 자기전에 조금씩 조금씩 읽고 마지막에 드로잉까지 시도했지만 형편없는 실력이라 공개는 미루기로 했다. 여전히 관찰을 제대로 하지 않고 무작정 잘그리려는 욕심이 앞서있기 때문이다. 오랜시간 관찰하기! 우선 그것부터 연습해야 한다.

사진 한 장 찍고 돌아섰던 대상을 그림으로 옮겨보겠다고 뚫어져라 쳐다보는 동안에, 당신 안에는 이미 남다른 관찰력과 자연에 대한 공감 능력, 생명에 대한 무한한 상상력과 삶을 관통하는 직관력이 자라난다. 그것이 바로 창작의 힘이다. 11쪽

어떤 거창한 이유보다는 익어서 떨어지거나, 병들어서 떨어지거나, 약해서 떨어지거나.....

저마다의 사소한 속사정이 있었을 것이다.

세상의 모든 일이 그렇듯이. 112쪽

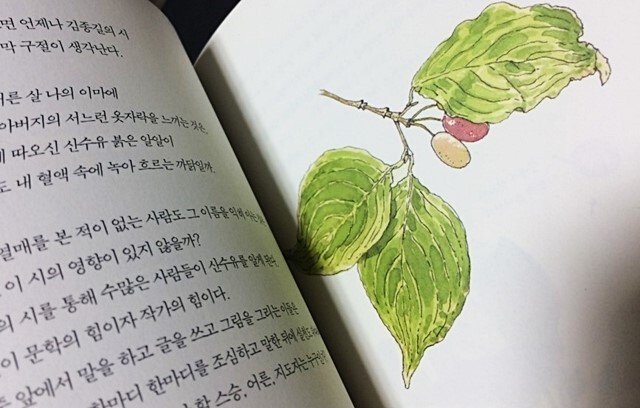

그림을 그릴 당시에 소감이 적혀있기도 하지만 때 이르게 떨어진 나뭇잎을 보며 집안의 어르신을 떠올리거나 친구를 떠올릴 때면 뭉클해진다. 그런가하면 생태학자 다운 면모가 드러나는 때도 있다. 특정 식물에 대한 설명이나 잎이나 꽃의 특징을 설명해줄 때, 그런 특징을 관찰을 통해 알아차린다면 좀 더 수월하게 그림을 그릴 수 있고, 그림을 통해 그런 특징을 발견할 수 있기도 하다. 만약 이 책을 읽기 전처럼 사진으로만 담아내고 말았다면 결코 알 수 없었던 부분들을 알아가게 되는 기쁨이 더해져 책을 읽는 도중 계속 드로잉 하고 싶은 충동을 느끼게 된다. 간혹 정설이 아니라 저자가 짐작으로 이야기하는 부분이 있는데 그런 부분을 보면 슬쩍 웃음도 난다. 예를 들어 산사나무 열매의 틈이 좁은 까닭이 작은 새들만 드나들 수 있게하려고 그런것 같다는 저자의 추측이 정말 위트있지 않은가. 누군가는 산사나무의 가시만 보고 저 열매를 아에 먹지 못하게 하려고 저러나하는 못된 심보를 내보일수도 있을테니 말이다.

"이건 이름이 뭐예요?" 묻고는 금세 관찰에 흥미를 잃어버리는 경우를 종종 본다.

이름만 알면 다 안다고 느끼는 것은 왜일까? 262쪽

단풍잎의 가짓수를 세어본 적이 없었는데 우리가 흔히 만나는 단풍나무 잎만 해도 무려 여섯가지나 된다. 흔히 어린아이 손바닥 같다고 하는 단풍나무, 얼마전 국립중앙도서관 근처에서 사진에 담았던 당단풍나무(책을 본 이후라서 구분할 수 있었다)아직 못보거나 책을 읽기전이라 짐작도 못하는 중국단풍나무 등 이 모든 것이 전부 단풍나무종이라는 것이 신기했다. 여름에 시골에 가면 저자가 남산에서 만난 산딸기를 만날 수 있는데 그때마다 '뱀'을 조심하라는 어른들의 말씀 때문에 제대로 관찰할 수 없었다. 열매를 딴 자리에 젖병 꼭지 같은 게 있다는데 기억이 나질 않는다. 그걸 보면 저자는 누군가 이미 따먹은 거라 속상하다는데 기억나지 않으니 속상해 할수도 없다. 단풍잎 못지 않게 솔잎도 한 종류가 아닌데 보통 3개짜리가 있고 무려 5개짜리가 있다는데 시골집에가서 이것도 자세하게 살펴봐야겠다. 시골집에 가면 사진찍는데 정신없다고 생각했는데 이젠 관찰하느라 더 바빠질 것 같아 읽는 동안 드로잉하고 싶은 욕구와 함께 시골에 가고 싶은 충동도 이겨내야했다. 추석 때 이 책을 읽었더라면 훨씬 더 많은 감동과 깨달음이 있었을텐데 하는 아쉬움은 그때마다 들었다. 참고로 저자가 시골집에서 만나는 감을 오히려 나는 시골보다 지금 살고 있는 동네에서 더 많이 본다. 왠지 시골에서 만나는 감을 만나는것은 도시에서 건물과 자동차를 만나는 듯 흔한 것 같아 제대로 쳐다도 안보기 때문이다.

왠만하면 추천도 잘 안할 뿐더러 사서 보세요라는 말은 100권 읽고 한 두권 나올까 말까한데 이 책은 꼭 사서 보길 권한다. 무슨 책장수 같이 들리겠지만 도저히 리뷰에 담기에는 저자가 무심히 적은듯 아닌듯한 상념들과 관찰을 통해, 그동안 쌓아온 업적을 통해 풀어주는 정보들까지 담겨있어 서점에서 서서보는 것은 물론 도서관에서 2주간 빌려봐도 아쉬움이 남기 때문이다. 이 책을 읽고 나서도 여전히 카메라로 찍어두기만 하고 그림을 잘그리고 싶다고 말하거나 타인의 관찰력을 부러워만 한다면 의미가 없겠지만 정말 그리고 싶어지고, 관찰하고 싶어지게 만드는 책이라는 말을 하고 싶다.