-

-

명랑한 은둔자

캐럴라인 냅 지음, 김명남 옮김 / 바다출판사 / 2020년 9월

평점 :

한국어판으로 출간될 때 담당 편집자의 선택과 노고로 훨씬(?) 멋진 책이 되었다는 풍문과 찬사가 가득한 책이다. 엄청 오래 미뤄둔 책 같은데 작년 9월이었구나. 제목의 단어들에 해당하는 내용들을 찾아보며 천천히 읽어 본다. 오늘처럼 더 더 은둔하고 싶은 기분일 때 함께 하니 반가운 책이다. 천진난만 명랑발랄을 그리 좋아하지 않았던 세월에 길어서 이 매력적인 이율배반이 더 궁금하다.

*

“고립은 - 고입 되고 싶은 충동은 - 두려움과 자기 보호에 관련된 일이다. 고립은 고치를 만드는 것, 매혹적으로 편한 나머지 벗어나기가 어려워지는 장소를 만드는 것이다.”

“네 삶에 다른 사람들은 별로 필요 없어, 너도 알잖아. 넌 혼자로도 완벽하게 괜찮아. 이것은 자족감으로 가장한 두려움의 목소리, 독립성으로 가장한 고립의 충동이다.”

이 책에 실린 글들은 저자가 주로 삼십 대에 쓴 글들이라 한다. 젊다고 할 수 있는 나이임에도 혼자라는 점을 감상적으로 찬양하지도 않고 담담한 '그냥 그랬다' 의 문체로 사실로 적시하고 적었단 느낌이다. 특히 [홀로] 챕터의 글 세 편이 내밀하고 솔직하고 담담해서 나도 어느새 누군가와 전면적으로 만나고 있는 듯 진심이 된 마음으로 읽는다. 이것저것 캐보고 싶지도 이런저런 증상들을 따져보고 싶지도 않다.

*

“나는 내 난장판을 다스리는 자이고, (...) 주요한 일이건 엉뚱한 일이건 내 생활의 모든 세부 사항을 손수 쓰는 작아다. (...) 홀로 있는 상태는 개성의 온상이고, 나는 홀로 있는 상태가 그렇게 변덕을 맘껏 발산하도록 해준다는 점이 좋다.”

“타인과의 접촉을 일정 수준 이상으로 유지하지 않으며, 지극히 간단한 사회적 행동마저도 - 누구를 만나서 커피를 마신다거나, 외식을 한다거나 - 엄청나고 무섭고 피곤한 일처럼 보이기 시작한다. 프랑스까지 헤엄쳐서 가려고 시도라는 것 못지않게 버거운 일로 느껴진다. 고독은 종종 다른 사람들과의 관계를 배경으로 두고 즐길 때 가장 흡족하고 가장 유익하다. 적절한 균형을 지키지 못하면, 삶이 약간 비현실적인 것이 된다.”

저자는 혼자 있는 것을 초조하지 않는다. 무척 편하게 여긴다. 그럼에도 불구하고 그 상태를 만끽할 줄은 몰랐다고 한다. 이후 혼자와 함께 사이의 미묘한 조화를 찾는 이야기들은 멋지고 감동적이다. 그래서 명랑한 은둔자이고, 기쁜 목소리로 “여기가 내 집이에요!”라고 말할 것만 같다. 그럼에도 불구하고 수줍은 은둔자였던 저자가 ‘명랑한 은둔자’가 되기까지는 쉽지 않은 시간들이 있었다. 그렇지 않을 리가 없을 터.

*

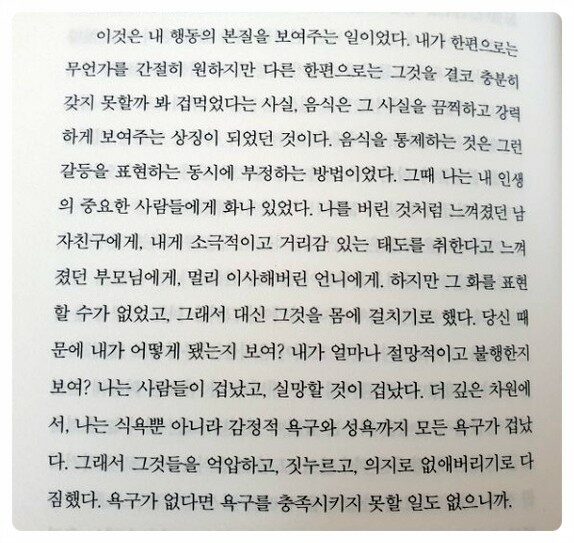

이 페이지를 읽고 또 읽었다. 원인과 이유는 다를지라도 나는 5년 정도 일종의 섭식장애를 반복했던 적이 있었다. 마지막 증상이 9년 전이었으니 비교적 금단 증상이 사라지고 해독이 되었다고 볼 수도 있겠지만, 정말 다시는 반복하고 싶지 않은 일이다.

냅은 화가 났고 한국의 경우에는 보통 다이어트나 자신의 몸에 대한 불만에서 발생하는 일이 잦다고 하는데, 내 경우는 스트레스를 꾹꾹 눌러대다가 어느 날 엄청난 양의 케이크나 초콜릿을 섭취하고 지독한 고통에 시달리는 순간적으로 판단 마비가 온 듯 저지르는 일이었다.

그런 일을 5년 간 세 번을 반복했다. 육체적 고통도 있지만 해독이 시작되고 무슨 짓을 저질렀는지 자각이 되면 끝날 때까지 겪는 정신적 고통은 더 대단했다. 차마 말로 표현할 수가 없는 지독한 감정이 온전한 내적 현실로 구체성을 띠고 탈진이 될 때까지 밀려들었다.

“섭식 장애에는 칼로 자르듯 명확한 해독이나 금단 증상 기간이라는 게 있을 수 없다. 우리는 먹는 것에 대해서 매일 수많은 결정을 내려야 한다. (...) 섭식장애에서 회복한다는 것은 자신이 선택했던 중독 대상을 완전히 저버리는 게 아니라 그것과 새로운 관계를 맺는 것이고, 이것은 매일 간헐적으로 치러야 하는 복잡한 전쟁일 수 있다.”

“각자 선택했던 중독의 대상이 없는 채로 고통스러운 순간을 반복해서 겪다 보면, 결국에는 감정의 근육이 길러진다. 우리가 술을 마셔서 - 혹은 굶어서, 먹어서, 도박을 해서, 살을 찌워서 - 감정을 몰아낼 때, 우리는 그 감정을 이해할 기회를 스스로 박탈하는 셈이다. 자신의 두려움과 자기 의심과 분노를 의심해볼 기회를, 마음속에 묻혀 있는 감정의 지뢰들과 제대로 한번 싸워볼 기회를. 중독은 우리를 보호해줄지 몰라도 성장을 저지한다.”

저자 냅은 자신이 가지고 있는 기지들만이 아니라 그것들을 가둬두는 기질들의 존재를 기민하게 알아차리고 골똘하게 깊이 찬찬히 그것들을 바라보고 기록하였다. 특별하고 놀라운 점은 감정적 접근이 느껴지지 않고 - 단 한 문장을 제외하면 - 마치 수행을 한 사람처럼 명징하게 보고 쓰고 견디고 살아왔다는 점이다.

*

“이전까지는 늘 부모가 당신을 걱정했고, 당신은 그 걱정을 똑같이 되돌려 주는데 익숙하지 않았을 것이다. 그들은 - 당신이 아니라 - 어른이 아닌가? 그 역할이 뒤바뀐다는 것은 상상하기 힘든 일일 수 있고, 그럴 가망을 떠올리기만 해도 이전까지 믿어온 모든 가정이 무너진다.”

부모의 죽음을 두려워한 적은 더 어릴 적에도 있었지만 현실로 생각해보는 건 그리 오래 되지 않았다. 긴 투병의 시기를 지나 어느새 구체적인 현실로 받아 들여졌다. 영원한 이별……. 그 순간이 상상 속에서도 견딜 수 없이 허망하고 슬프다. 주말의 또 다른 의미는 부모님을 뵈러 가는 날. 매일 조금씩 기력이 약해지시는 걸 보고 있을 수밖에 없다니. 본인들 마음을 다 짚어볼 순 없지만 지켜보는 자식들은 무력하다.

모든 가정의 모습이 가족의 관계가 다르듯 저자의 가족의 모습과 관계 역시 통상적인 내용은 없다. 심지어 쌍둥이 형제에 대한 사회의 굳은 믿음 - 뭔가 특별히 연결되는 관계, 초능력이나 근원적으로 분리 불가능한 애착 - 과는 전혀 상관없는 모습이다. 그래서 읽는 나는 조금 더 외로워진다. 어린 시절 서로에 대한 애착에 강하고 끈끈하고 마구 날 것으로 감정을 표현하던 친구네 가족 풍경을 은밀히 부러워한 것처럼.

*

저자와의 거리가 가장 가까운 문학인 에세이를 읽으면

친구가 생긴 것 같은 기분이 들 때도 있어서

만나지도 못한 존재라 해도

부재와 영면으로 말미암아 심신의 어딘가를 거머쥐는

몇 줌의 통증이 느껴진다.

‘냅은 2002년 4월에 폐암 진단을 받았고, 5월에 결혼했고, 6월에 죽었다.’