-

-

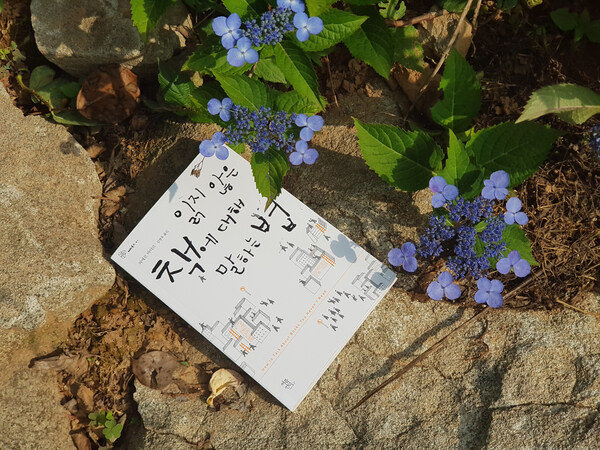

읽지 않은 책에 대해 말하는 법 ㅣ 패러독스 1

피에르 바야르 지음, 김병욱 옮김 / 여름언덕 / 2008년 2월

평점 :

구판절판

책에 대해 여러 사람이 모여 말한다고 치자. 일반적으로 생각하기에, 책을 읽지 않은 사람은 그 토론에 참여할 수 없을 거라고 여긴다. 할 말이 없을뿐더러 제대로 이해하지 못한다고 미루어 짐작하기 마련이다. 하지만 읽지 않은 책에 대해서도 말할 수 있다면? 다르게 생각해보면 읽지 않은 책에 대해 말하는 경우가 제법 있다. 타인이 말하는 책에 관하여 고개를 끄덕거리고 그 사람의 언어에서 내게 와닿는 것들이 있다. 이 세상의 책을 다 읽을 수는 없지만, 많은 책을 읽고 싶다는 바람을 가지고 있다. 많은 책을 읽지 않아도 비평을 할 수 있는 방법을 배운 것 같다.

우리가 읽었던 책에 대해 이야기할 때 책에서 언급되지 않은 내용에 관하여 누군가 질문했을 경우 우리가 하는 행동 패턴은 단순하다. 그 뜻이 아니라며 책 속에 있는 내용만을 설명하려 들 것이다. 계속 다른 질문을 한다면 책에 관하여 설명하는 방법을 바꿔야 한다. 그들이 이해하기 쉽게, 유추할 수 있는 내용을 말해가며 설명해야 할 것이다.

독서는 우선 비(非)독서라 할 수 있다. 삶을 온통 독서에 바치는 대단한 독서가라 할지라도, 어떤 책을 잡고 펼치는 그 몸짓은 언제나 그것과 동시에 행해지는, 그래서 사람들이 주의를 기울이지 않는 그 역(逆)의 몸짓을 가린다. 즉, 그 책 외에 다른 모든 책들, 어떤 다른 세상이었다면, 선택된 그 행복한 책 대신 선택될 수도 있었을 다른 모든 책들을 잡지 않고 덮는 몸짓을 가리는 것이다. (26페이지)

우리가 소설을 읽을 때, 작가의 머릿속에 모든 것이 들어 있을 거라 짐작한다. 하지만 작가가 미처 생각하지 못했던 부분도 있기 마련이다. 책을 쓴 작가에 작품 속 인물에 대한 질문했을 때 백 퍼센트 대답을 기대하기는 어려울 수도 있다.

책을 출판하는 편집자들은 수많은 작품 속에서 산다고 해도 과언이 아니다. 특별하게 편집자의 눈에 보이는 것도 있겠지만, 대부분은 원고 더미 속에 파묻히기 마련이다. 자기 작품을 읽히기란 쉽지 않은 일이다. 발자크의 작품 『잃어버린 환상』에 대해 말하는 부분이 인상적이다. 책을 읽지 않고 기사를 쓸 수 있다는 것에 대한 설명이다. 저널리스트인 루스토는 주인공 뤼시앙이 쓴 원고를 파리에서 가장 큰 출판업자에게 보내라고 한다. 단, 원고를 봉인하는데, 출판업자가 원고를 한 번 펼쳐보기라도 하는지 나중에 확인하기 위해서다. 출판업자는 원고를 읽어보지도 않은 채 시집에 대하여 설명하기를 주저하지 않는다. 결론은 출판할 수 없다는 것과 봉인을 뜯지도 않았다는 사실이다. 루스토가 뤼시앙에게 말하기를, 그 출판업자가 애지중지하는 작가의 작품을 비평하되, 서두에는 우호적으로, 말미에는 혹평을 하여 눈에 띄게 하는 것이었다. 이로 인해 뤼시앙은 그 출판업자로부터 『데이지 꽃』을 출간하자는 제안을 받는다.

이 부분을 읽고 드는 생각이다. 수많은 평론가가 있다. 특히 소설 작품 뒷표지에 주로 나오는 문학평론가의 비평은 독자들의 눈길을 사로잡는다. 문학평론가는 과연 그 작품을 제대로 읽고 연구하고 쓴 글인가 싶었다. 많은 책을 다 읽을 수는 없는 법이므로. 문학평론가의 글이 명쾌하기는 하나 이해하기 어려운 점이 없잖다. 일부러 어려운 단어를 사용해 말하지는 않았는지 문득 궁금하다. 물론 이것은 나의 찰나적인 생각에 불과하다는 점을 밝히고 싶다.

그러므로 용기만 있다면 자신이 어떤 책을 읽지 않았다는 사실을 솔직하게 말하지 못할 이유가 없고 또 그 책에 대한 자신의 생각을 자제해야 할 이유도 전혀 없다. 어떤 책을 읽지 않았다는 것은 가장 흔히 있는 경우이며, 부끄러움 없이 이 사실을 받아들이는 것이야말로 진짜 중요한 것, 즉 책이 아니라 어떤 복합적인 담론 상황 – 책은 이 담론 상황의 대상이라기 보다는 결과이다 – 에 관심을 갖기 위한 전제 조건이다. (175페이지)

저자를 포함해 학교에서 강의를 하는 사람들도 학생들을 전혀 혼란스럽게 하지 않을 것이라며 로라 보헤넌이 티브족 사람들에게 햄릿의 가족 상황을 알려주는 부분이 있다. 티브족이 관심을 두는 것은 그들이 생각하는 관점에서였고, 햄릿 속에 들어있는 관계나 상황은 중요하지 않았다. 그러고 보면 우리는 책을 읽을 때 내 상황에 따라 감동을 하고 울거나 무감각 상태에 있는 것 같다.

저자는 책에 대해 이야기할 때, 전혀 접해보지 못한 책(UB), 대충 뒤적거려 본 책(SB), 다른 사람들의 이야기를 듣고 알게 된 책(HB), 읽었지만 내용을 잊어버린 책(FB)를 구분하여 주석을 남겼다. 이 모든 것임에도 책에 대하여 설명하고 중요한 점을 시사할 수 있는 능력일 것이다.

우리가 분석한 여러 가지 복잡한 상황들에 있어서, 중요한 것은 책 얘기를 하는 것이 아니라 자기 얘기를 하는 것, 혹은 책들을 통해 자기 얘기를 하는 것 – 이것이 아마 책들에 대해 잘 말하는 유일한 방법일 것이다 – 이라는 점을 염두에 둔다면, 그런 상황들에 대한 이해가 상당히 달라진다. 접근 가능한 몇 가지 자료들에 입각하여 무엇보다 우선 중시해야 할 것은 바로 작품과 자기 자신, 그 둘 사이의 다양한 접점들이기 때문이다. (229페이지)

책을 읽고, 그에 대한 느낌을 쓴다. 어떤 책은 써야 할 내용이 명확하게 정리되기도 하고 그렇지 않은 것도 있다. 굉장한 감동을 했어도 쓸 말이 없을 때도 있다. 머릿속에는 수많은 생각으로 가득하지만, 글로 나타나지 않을 때. 글을 쓰는 작가의 노고를 생각한다. 저자는 책 얘기를 하는 것이 아니라 자기 얘기를 하는 게 중요하다고 말한다. 책을 통해 자기 얘기를 하는 것. 그러므로 책과 책을 읽은 사람의 접점이 생긴다고 말이다. 자기화시키는 작업일 것이다. 이것은 김영하 작가가 말하는 것과 일맥상통한다. 책 내용을 쓰기보다는 책을 읽고 파생되는 감정들을 쓸 것! 작가와의 시간이 기다려진다.

#읽지않은책에대해말하는법 #피에르바야르 #여름언덕 #책 #책추천 #책리뷰 #도서리뷰 #북리뷰 #김영하북클럽 #김영하북클럽_6월의책 #김영하북클럽_읽지않은책에대해말하는법 #독서 #비평 #독서비평 #독서에세이 #에세이 #에세이추천 #비독서