<만리포> 그리고 <천리포>

원래 목적지는 천리포 수목원이었다. 수목원도 확장된 개념의 박물관이라고 갖다 붙이고는 이번 여름 방문지의 일환으로 아이에게 보여줄 겸, 그리고 솔직히 내가 예전부터 가보고 싶던 곳이기도 했다. 이 수목원의 설립자인 Miller 씨가 살아계실 때, 큰아버지 댁의 사촌 오빠께서 젊은 시절의 한 때를 이곳에서 일하셨기 때문에 내가 어릴 때부터 그 이름을 익히 들어왔는데 한번도 가본 적이 없었기 때문이다. 양식보다 한국 음식을 더 좋아하는 미국인, 결혼도 안 하고 수목원 일 밖에 모른다더라, 그런 말들을 오빠로부터 들었던 것 같다. 내가 다린이만할 때이니까 아주 옛날 얘기이지만.

천리포 사진부터~

계단도 나무 계단. 참 더운 날이었는데, 깡총깡총 뛰어서 내려가는 아이.

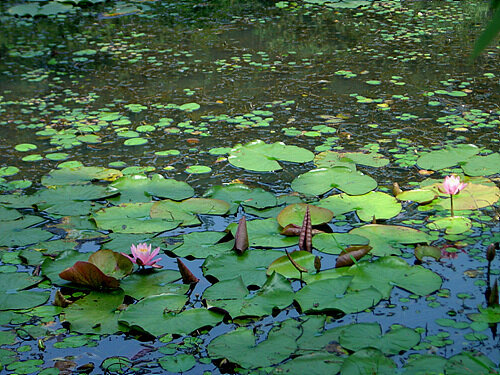

멀리서 보고 건물의 색과 외형이 특이하다 여겼는데 설립자 Miller씨 (한국이름 민병갈) 기념관이란다. 사진 앞쪽은 습지원의 수련들.

백합과의 나리꽃이던가 나리과의 백합이던가 (가물가물), 아무튼 나리 계통의 꽃들이 한창이었다. 그리고 수국과 수련들.

역시 자주색은 어딘가 모르게 귀티가 난다.

내가 이 사진, 포토샵 처리 잘 해서 모네의 수련처럼 만들어볼께~ 남편에게 농담 건네며 찍은 사진. 포토샵은 무슨, 그대로 올린다.

파란 수국. 잎은 깻잎 처럼 생겼고요, 겉에 보이는 저 꽃잎은 진짜 꽃이 아니고, 암술 수술 달린 진짜 꽃은 저 속에 조그맣게 따로 있어요~ 라고 학교 다닐 때 배운 기억이 난다. 어쨌거나 음~ 예쁘다.

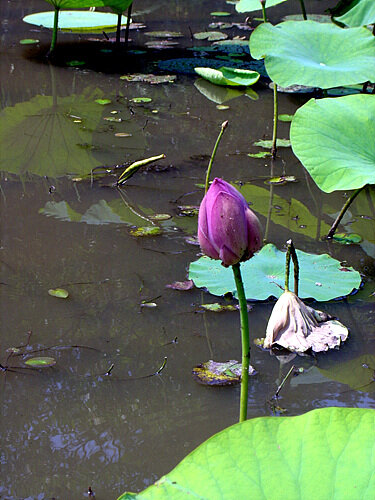

연꽃. 정말로 흙탕물에서 피더라.

이건 활짝 핀 연꽃. 옆에 아직 피지 않은 봉오리도 보인다.

다른 사람들이 찍은 멋진 연꽃 사진을 그렇게 많이 보아왔음에도, 실제로 보면 나도 덩달아 안찍을 수가 없더라.

하얀 수국인데, 꼭 컬리플라워 같이 생겼다. 솜방망이 같기도 하고, 북채 같기도 하고.

노루오줌. 왜 이런 이름이 붙었는지 한번 찾아봐야겠다.

흐리고 소나기가 올거라는 일기예보를 흘려듣기 잘 한 것인지, 햇볕은 쨍쨍.

가까이에 있는 만리포에 들렀더니 바로 엊그제 만리포 해수욕장 개장 했다고 한다.

'해무(海霧)' 라고 하는 바다 안개가 오후 2시가 넘어서까지 마치 새벽 안개처럼 짙게 끼어 있어 한치 앞이 안 보일 정도였다.

한때 기름으로 가득했던 해안. 얼마나 많은 사람들의 땀방울로 여기까지 왔을까.

개장한지 며칠 안 되었으니 사람들 북적이지도 않고, 새로 개통된 대전-당진간 고속도로도 한산했다.

이렇게 바닷물 속에 들어갈 예상을 안했었기에 수건 한장 준비 안해왔는데, 둘다 옷 적시며 놀았다.

요것들 다 양동이에 담아 집에 가지고 간다는 것을 뜯어 말려 다 두고 오게 했는데 집에 다 와서는 어디다 숨겨 왔는지 얼른 하나를 꺼내더니 욕실의 바가지에 풀어놓는다.

피붙이 하나 없는 남의 나라 땅에, 일생을 수목원 가꾸기에 전념한 사람이나, 기름으로 시커먼 바다를 되돌리기 위해 먼길 달려와 땀흘렸을 사람들이나, 이 세상에는 이렇게 사는 사람도 있다는 것에 마음 숙연해진다.

오며 가는차 안에서 읽은 책.

물론 나는 서른을 넘긴지 오래 된 사람이지만 지금 생각해도 서른살은 참 혼돈의 시기였다는 생각이 든다. 그렇다면 마흔이 되면 그 혼돈은 끝나나?

대답대신 웃지요.