-

-

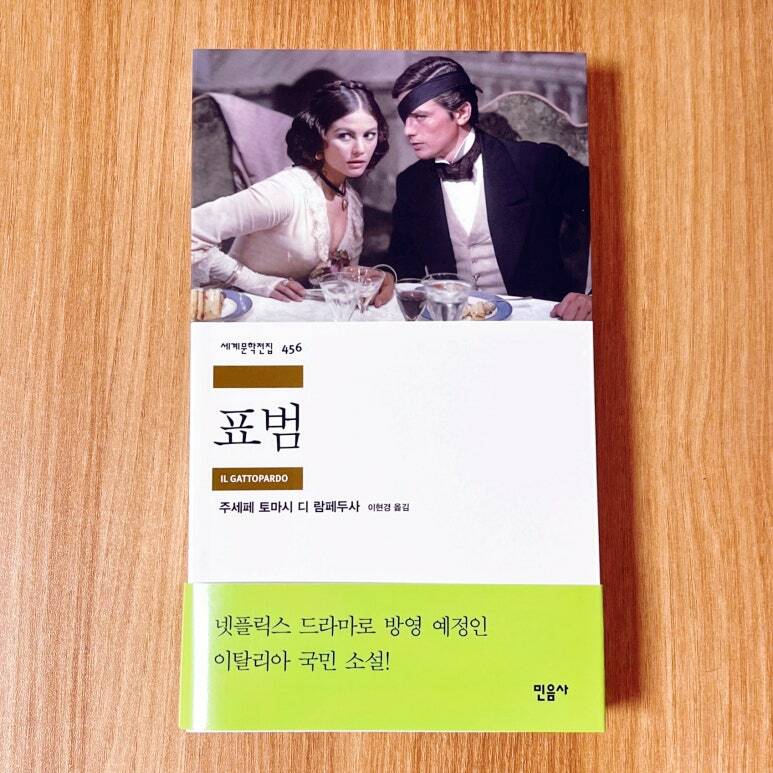

표범 ㅣ 민음사 세계문학전집 456

주세페 토마시 디 람페두사 지음, 이현경 옮김 / 민음사 / 2024년 11월

평점 :

작가도 작품도 전혀 모르지만 넷플릭스 드라마로 방영 예정이라는 띠지 문구에 혹해 구입했다. 읽어보니 과연 넷플릭스가 드라마로 제작할 만하다. 역사, 정치, 가족, 로맨스, 드라마... 사람들이 좋아하는 요소가 다 들어 있다. 넷플릭스 드라마에 대해 찾아보니 2025년 3월에 <레오파드>라는 제목으로 이미 공개되었다. 조만간 보는 것으로.

소설의 배격은 19세기 중엽 이탈리아. 시칠리아의 영주 돈 파브리초 살리나에게는 아내와 여러 명의 아들딸, 그리고 세상을 떠난 누이가 남긴 조카가 있다. 돈 파브리초는 아내에게서 얻은 자식들보다 조카인 탄크레디 팔코네리를 내심 더 아낀다. 그도 그럴 게 탄크레디는 외모도 잘생기고 성격도 호방한 데다가 정치 감각과 수완도 남달라 귀족이자 영주인 자신으로서는 하기 힘든 행보를 보이고 있기 때문이다. 누구보다 먼저 미래를 내다 보고 가리발디가 이끄는 혁명군에 합류한 탄크레디를 보면서 돈 파브리초는 이제 곧 자신이 속한 구 시대가 저물고 탄크레디가 속한 새 시대가 시작되리라는 걸 예감한다.

문제는 이 탄크레디가 아직 미혼이라는 점이다. 돈 파브리초의 가족들은 재산이 분할되는 걸 막기 위해 친인척끼리 혼인하던 당시 귀족들의 풍습에 따라 돈 파브리초가 자신의 딸 콘체타를 탄크레디와 결혼시킬 거라고 생각했다. 탄크레디와 콘체타 또한 서로 좋아하는 마음이 없었던 것은 아니다. 하지만 탄크레디는 돈 파브리초를 제치고 시칠리아 최고 부자로 떠오른 돈 세다라의 딸 안젤리카의 미모에 반해 콘체타를 버리고 안젤리카와 결혼한다. 그렇게 시칠리아 최고의 권력자와 부호 양쪽을 등에 업은 탄크레디는 점점 승승장구한다. 반대로 돈 파브리초의 부와 지위는 점점 하락한다.

이 소설에서 가장 흥미로웠던 건 주인공인 돈 파브리초 살리나이다. 소설의 배경인 19세기 중후반은 이탈리아의 통일이 진행되면서 국체가 왕정에서 공화정으로 변화하는 시기이다. 이런 식으로 권력이 바뀔 때 지배층은 정몽주처럼 기존 정권에 충성을 다하거나 이방원처럼 새 정권에 합류하는 선택을 할 수 있는데, 이 소설에서 전자는 돈 파브리초이고 후자는 탄크레디라고 할 수 있다. 실제로 탄크레디는 이방원처럼 통일된 이탈리아에서 경제적으로 풍요롭고 사회적으로 인정받는 삶을 산 반면에, 돈 파브리초는 (정몽주처럼 목숨을 잃지는 않았지만) 자신의 아버지 또는 할아버지와 같은 여생을 보내지는 못했다.

19세기 말이지만 종교의 영향력이 아직은 강력했던 지역에서 남들보다 먼저 과학을 받아들일 정도로 지식에 눈이 밝았던 돈 파브리초가 이런 미래를 예상하지 못했을 리 없다. 그럼에도 불구하고 돈 파브리초가 변화 대신 현상 유지를 택한 데에는 여러 이유가 있을 수 있다. 비록 줄어들고 있을지라도 평민들에 비해서는 여전히 월등히 높은 자신의 신분과 많은 부를 유지하고 싶었을 수도 있고, 영주이자 가신으로서 국왕에 대한 충성심을 지키고 싶었을 수도 있다. 그러나 그보다 강력한 이유로는 지배층과 피지배층 양쪽에 대한 실망 내지는 환멸이 짐작된다.

돈 파브리초는 새로운 지배층에 대한 기대가 없지 않았으나, 부정 선거 의혹으로 인해 새로운 지배층이 결코 '새롭지' 않다는 것을 확인했다. 그가 사는 시칠리아는 예부터 여러 나라의 식민지로서 지배를 당한 탓에 사람들이 변화를 싫어하고 안정을 추구하는 경향이 높다. 그렇기 때문에 왕정에서 공화정으로 정체가 바뀌고 새로운 지배층이 들어와도, 시칠리아 사람들의 문화와 풍습, 가치관이나 사고방식 등은 변하지 않을 가능성이 높다. 결국 지배층도 피지배층도 표면적으로만 변화할 뿐 본질은 변화하지 않는다면, 돈 파브리초 개인으로서는 사적인 평안과 행복을 추구하는 편이 이득일 수 있다. (이는 한국의 많은 유권자들이 여전히 보수를 지지하거나 중도를 자처하는 이유와도 통하는 듯 보인다.)

이 소설의 정치적인 면에 더 주목한 글을 썼지만, 사실 이 소설은 로맨스의 비중도 높다. 탄크레디-안젤리카를 지켜보는 돈 파브리초의 심정이 특히 흥미롭다. 돈 파브리초는 콘체타의 아버지로서 (콘체타를 버리고 안젤리카를 택한) 탄크레디를 미워할 만도 한데, 자신도 안젤리카의 미모에 반했기 때문인지(또는 반했음에도) 탄크레디의 선택을 이해하고 두 사람의 결합을 지원하는 역할까지 맡는다. 하지만 마지막 장(章)을 읽고 나면 그때 누구라도 아주 작은 계기라도 만들었다면 전혀 다른 결말이 가능했을지도 모른다는 생각을 하게 된다. 어쩌면 이 소설은 결국 하지 않았던 사람들의 실패담인가 싶기도 하다.