-

-

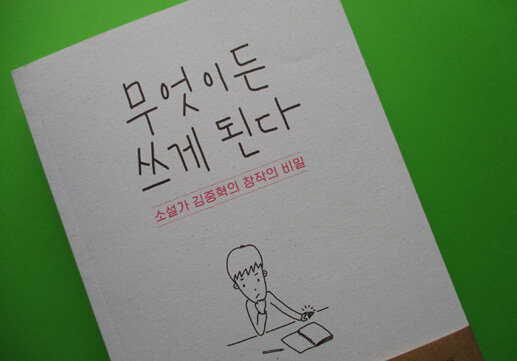

무엇이든 쓰게 된다 - 소설가 김중혁의 창작의 비밀

김중혁 지음 / 위즈덤하우스 / 2017년 12월

평점 :

책 제목이 눈길을 마음을 끈다. 이 책을 읽으면 무엇이든 쓸까 하는. 다 읽고 나서 이것도 바로 못 썼다. 책 읽은 느낌. 요새는 책을 보고 바로 쓰지 못한다. 쓰기 싫은 마음도 조금 있지만 할 말이 떠오르지 않아서. 몇해 전에는 가끔 무척 쓰기 싫었다. 그래도 참고 썼다. 지금은 가끔 ‘쓸 수 있을까’ 하는 마음에 빠진다. 지금이 그런 때다. 얼마나 이런 마음이 이어지는지 나도 잘 모른다. 한달에 여러번일지도. 언제부턴가는 쓰기 싫은 마음이 든 적 별로 없구나 했는데, 다른 마음이 나를 괴롭히다니. 그래도 어떻게든 썼다. 쓰고 나서는 이렇게 쓸 거 왜 쓰기 전부터 걱정할까 했다. 이런 마음은 앞으로도 가끔 나타날 것 같다. 책을 잘 만나면 좀 나을까. 읽으면서 이런저런 생각을 한다면 좋을 텐데. 그것은 책과 아주 상관없는 게 아니고 책을 만나고 떠올리는 거다. 가끔 이러저런 생각이 떠오르지 않는 건 책을 잘 못 봐서일지도 모르겠다.

지금까지 글쓰기를 말하는 책을 그렇게 많이 못 봤지만, 그런 책을 보면 조금 기분이 좋았다. 뭔가 쓰고 싶은 마음이 들어서다. 하지만 그런 마음이 들기만 하고 거의 못 썼다. 늘 ‘쓸 게 떠오르지 않아’ 했다. 지금은 쓸 게 없어도 쓴다. 가끔 무언가 좋은 게 떠오르면 좋을 텐데 한다. 자꾸 쓰다보면 그런 게 찾아올까. 그걸 믿고 쓴다. 가끔 의심할지도. 김중혁은 글(소설)뿐 아니라 그림도 그린다. 여러 가지 할 수 있는 사람 부럽다. 그림이라고 꼭 잘 그려야 하는 건 아니지만. 그러고 보니 김중혁은 잘 하려고 하기보다 편하게 하라고 했다. 자신이 한 게 형편없다 해도 하지 않는 것보다 하는 게 낫겠지. 그 말을 보고 내가 쓴 게 형편없다 해도 앞으로도 쓰기로 했다. 누구나 생각할 수 있는 거나 다 아는 걸 쓰면 이게 뭐야 하기도 한다. 많은 사람이 아는 것이어도 다르게 나타내려고 하면 조금 나을지도 모를 텐데, 그건 아직 어렵다.

이런저런 글을 쓰면서 하나 생각한 게 있다. 그건 글로 그림을 그려야겠다는 생각이다. 그렇다고 무언가를 자세하게 쓰는 건 아니다. 내가 쓴 글을 보고 그림을 떠올리면 좋겠다. 그 그림은 하나가 아니다. 책을 보면서 머릿속에 그림을 그리지 않는가. 난 내가 쓴 걸 보면 잘 떠오른다. 다른 사람도 내가 떠올린 걸 떠올리면 좋을 텐데, 그런 일은 별로 없는 것 같다. 나만 알게 쓰면 안 될 텐데. 한동안 이걸 써 보려고 생각하다 못 쓰고 지금 썼는데 못 썼구나. 설득력은 별로 없다. 쓰다 보니 글을 보고 그림만 떠올리지 않는다는 생각도 들었다. 이야기에서는 공감각을 느낄 수 있다. 소설을 보면 그림 아니 동영상이 떠오르고 소리가 들리기도 한다. 그건 책을 보는 사람이 그런 경험이 있기 때문에 떠올리는 거겠지. 눈이 보이지 않는 사람은 색을 잘 모를 테고 귀가 들리지 않는 사람은 소리를 잘 모를 거다. 아니 장애인은 비장애인과 다르게 느끼겠다. 장애인 비장애인뿐 아니라 사람은 자신이 경험한 것을 바탕으로 느낄 거다. 그래도 소설을 보면 다른 사람 마음을 조금은 알겠지.

살면서 여러가지 경험을 하면 좋겠지만 그럴 수 없다. 그래서 책이 있는 거겠다. 책을 읽고 경험하는 것도 괜찮다. 책을 보면 현실에서 겪을 수 없는 일이 아주 많다. 거기에 많이 빠지고 자기 일처럼 느끼는 사람도 있겠구나. 그런 사람도 책이나 영화에서 봤는데, 어딘가에 정말 있겠다. 그런 사람은 책이나 영화 속 사람이 겪는 일을 똑같이 느낀다고 한다. 그런 게 공감각이구나. 엉뚱한 말을 꺼냈다. 글쓰기가 아닌 책읽기가 되다니. 김중혁은 책을 읽는 것은 작가와 하는 마주이야기라 했다. 이건 김중혁이 처음 말한 건 아니다. 책을 보고 묻고 대답을 그 안에서 찾는 거겠지. 책이 묻는 걸 자신이 대답할 수도 있겠다. 그런 식으로 책을 읽어본 적 별로 없는 것 같기도 하다. 그저 읽고 느낀 걸 썼다. 그게 맞는지 알 수 없다. 꼭 맞아야 하는 건 아니겠구나. 자기 나름대로 생각하면 괜찮겠지. 아주 잘못 생각하지 않고 작가가 하는 말이 다 맞다고 여기지 않아야 한다. 이건 소설뿐 아니라 다른 책도 마찬가지다.

이제 글쓰기 이야기를 조금 해 볼까. 책을 읽기에 뭔가 쓰고 싶기도 할 거다. 글을 쓰게 하는 건 책만이 아니구나. 세상에서 만나는 것 모든 게 글을 쓰게 한다. 말은 이렇게 해도 난 그걸 다 알아듣지 못한다. 어쩌다 한번 알아듣는다. 믿음 소망 관찰에서 가장 중요한 건 관찰이라는 말 재미있다. 사랑과 관찰은 아주 다르지 않다. 대상 하나를 잘 들여다 보면 그것을 좋아할 수밖에 없다. 싫어하는 것도 잘 보면 다르게 보일까. 관찰이라고 해서 꼭 가까이에서 보는 건 아닐지도 모르겠다. 가까이에서 보기도 하고 멀리에서도 보면 낫겠지. 멀리에서 보고 다가가는 건가. 관찰도 여러 번 들었다. 쉬운 것 같으면서 어려운 일이다. 어떤 것 하나를 오랫동안 바라보면 무언가 떠오를지, 평소에 스쳐보냈는데 어느 날 새로 보는 것도 있다. 우연도 조금 있어야겠다. 세상에 관심을 가지고 바라보면 보이는 게 더 많겠다.

작가가 글쓰기를 말한다 해도 글을 잘 쓸 방법은 따로 없다고 말한다. 쓰고 쓰고 또 쓰다보면 아주아주 조금 뭔가 잡힐지도. 어쩌면 아무것도 잡히지 않을지도 모르겠다. 그래도 글을 쓸 사람은 쓰겠다. 그림을 그리고 음악을 만들기도 하겠다. 난 그럴 수 있을지.

희선