스시를 쥔다.( 낚시성 제목이었습니다.죄송..^^)

주요소 습격사건이라는 영화를 보면 무대뽀라는 캐릭터는 이렇게 외친다. “난 한 놈만 패!”

실제 영화 막판 패거리들 간의 패싸움에서 무대뽀는 정말 진절머리가 날 정도로 한 놈만 죽어라 팬다. 영화 속 인물은 그 이름만큼이나 다른 것에 신경 안 쓰고 오로지 한 가지에 꽂히면 집중적으로 파고드는 일종의 “꼴통기질”이 다분한 모습을 보여준다.

실제 생활에서도 이런 사람들이 종종 있다. 한 가지 일에 빠지면 다른 것이 눈에 들어오지 않는 초인적인 집중력을 발휘하는 사람들. 마니아라 불리기도 하고 조금 격을 낮춰 “오타쿠” 혹은 “덕후”라고 부르기도 한다. 조금 더 미화를 해보자면 “장인”의 타이틀을 심어 줄 수도 있다.

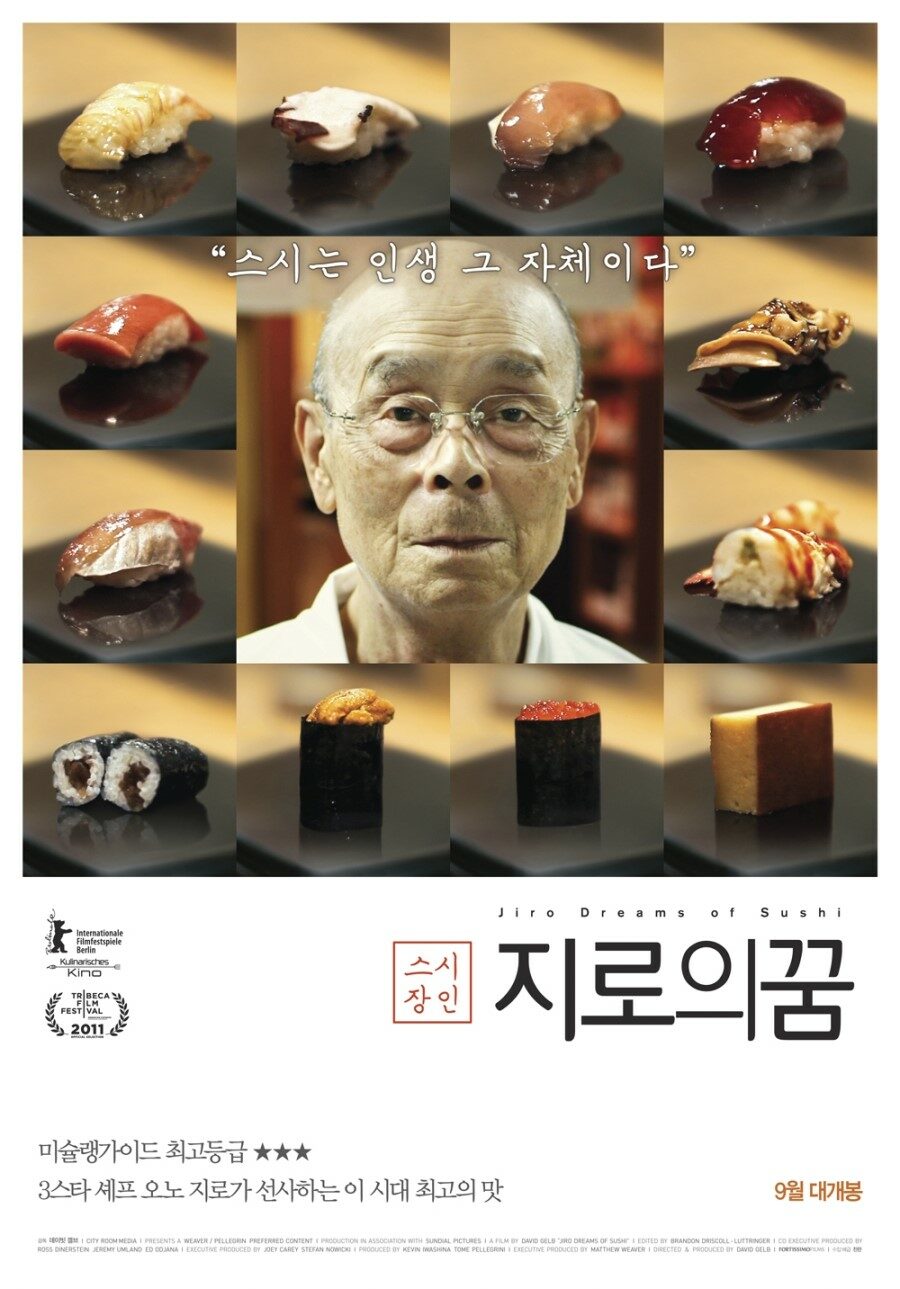

얼마 전 봤던 다큐멘터리 “스시장인: 지로의 꿈”은 나쁘게 보자면 나이든 할아버지의 무서운 집념이며 스시에 대한 “오타쿠”이며 좋게 보자면 장인의 삶의 현장이다. 하지만 이 할아버지의 조용한 집념과 고집은 굳이 격하시키거나 평가 절하해야 할 이유는 없어 보인다. 고집은 있으나 자신의 경계를 넘어서지 않으며 자신의 분야에서 언제나 최고를 지향한다.

그건 단지 미슐랭 가이드 유일한 별 3개짜리 최고령 쉐프이며, 10개의 비좁은 좌석에 예약이 아니면 한 조각의 스시도 먹을 수 없는 (그나마 예약도 밀려 반년 넘게 기다려야 한다는) 눈에 보이는 명성만으로 판단할 순 없어 보인다. 그리고 시종일관 보여주는 화려한 스시의 퍼레이드 역시 이 다큐의 메인디쉬라 판단하기에도 주저스럽다. (라고 하지만 그 날 저녁 마트에서 사온 격이 떨어지는 차가운 초밥 세트를 흡입하며 대리만족했음.)

이런 보편적 명성과 화려함보다 차라리 등장인물들의 짤막한 인터뷰에 중심을 실어주고 싶다. 언제나 같은 시간 같은 장소에서 반복된 생활을 하는 85세의 노인네가 초밥을 이야기할 때 보여주는 반짝반짝 빛나는 소년 같은 눈빛, 스스로 형편없는 아버지라 평가하며 자식들에게 미안한 감정을 비춰주는 모습, 견습생으로 들어와 가장 간단한 계란요리를 수백 번 넘게 반복하다 스승에게 “잘했다.”란 한 소리에 대성통곡을 했다는 보조 주방장. 아버지의 대를 이어 주방을 지키는 아들이 옛날에 비해 좋은 생선 구하기가 힘들다며 스시의 재료가 부족하더라도 무분별한 남획과 포획만큼은 자제해야 한다는 주장, 찾아온 손님을 위해 보이지 않는 배려를 아끼지 않는 모습(남, 여 손님의 식습관과 왼손잡이 손님에 대한 세심한 배려) 등이 오히려 메인디쉬의 격식을 차리고 있다.

맛있고 화려한 요리는 눈으로 먹었고, 그보다 넘치는 영양소를 심리적으로 섭취할 수 있는 다큐멘터리는 오래간만에 만난 것 같다.