오늘은 오래된 다이어리를 뒤적여야 했다.

어떤 정보가 필요했고 나는 과거의 다이어리에 그걸 적어두었던 것 같아 찾아보려고 했던거다. 언제 였더라, 뒤적여도 찾을 수 없어 결국 다른 경로로 알아내긴 했는데, 그 과정에서 나는 나의 과거 일기를 보게됐다.

일부만 꺼내 방금 찍은 사진인데, 재작년까지였나, 나는 늘 다이어리를 휴대하며 거기에 일기를 쓰곤 했다. 어떤 날은 짧게 어떤 날은 아주 길게. 물론 안쓰고 넘어간 날도 많았고. 그런데 재작년부터였는지 정확하게 기억나지 않지만, 어느 순간부터 종이 다이어리를 이제 쓰지도 않고 가지고 다니지도 않게 되었다.

오늘 뭔가 찾아보다 펼친 다이어리에서 2015년 12월의 일기를 읽게 됐다. 글씨가 엉망진창이라 읽기 조금 힘들었지만(내가 쓴거임), 거기에는 내가 그 전날 애인과 통화하다 굉장히 상처받았다고 적혀있었다. 그로부터 진심어린 사과를 받았지만, 나는 그 순간 참 마음이 아팠고, 아무리 그가 사과했어도 나는 이 일을 잊을 수 없을 것 같다고 적혀있었는데, 아, 시간이란 무엇일까. 나는 이 일기를 꺼내 다시 읽기전까지 그 일에 대해 그리고 그 일이 가져온 감정에 대해 아무것도 기억하지 못하고 있엇다. 아, 맞아 그런 일이 있었지. 게다가 다시 꺼내 읽은 지금은 그 날의 내가 마음이 아팠다는 것을 이 기록으로 알 수 있을뿐, 그 때의 아픔이 내게 오진 않았다. 아마 오랜 시간이 지난 후라 그렇겠지. 벌써 10년이 다 되어가잖아?

의도치않게 우연히 내가 쓴 과거의 나를 읽게될 때, 나는 어떤 지점에서 참 한결같구나, 하는 생각을 하게 되곤 한다.

일전에도 과거 읽기 읽었다가, 그 일기를 펼쳐 읽을 당시 내가 가진 고민이 몇 해전에도 같은 식으로 진행되었다는 걸 알게 되었다. 음, 조금 더 구체적으로 말하자면, 나는 그를 딱히 좋아하지 않는데 그가 나를 좋아하니까 내가 그와 사귀어야 하는걸까, 하는 고민이었다. 아니다, 그거 하지말자, 그거 하다가 나는 늘 행복하지 못했다, 뭐 이런 것들이 써있더라.

펼쳐 읽은 부분들에서 아팠거나 쓸쓸했던 기억들이 툭툭 쏟아져나오기도 하지만, 행복한 기억들도 같이 우르르 쏟아진다. 오늘 읽은 일기만해도 어떤 날에는 굉장히 기뻐하고 행복해했다. 그리고 기대에 부풀었고 설레기도 했다.

다 지난 일이다.

다 지난 일이지만, 이렇게 다시 읽어보는게 좋아서, 무엇보다 이 글 속의 주인공이 바로 나 자신이라서, 일기 쓰기를 다시 시작해야 하나, 생각하게 되었다. 알라딘에서 책 사고 받아둔 다이어리가 있는데, 이거 업무용으로 쓰려고 빼두었는데, 그냥.. 내 개인 일기장으로 쓸까? 그러면 또 십년 후의 내가 읽고 이 땐 이랬다, 하겠지? 사실 일기 쓸 일이 없는 것도 아니다. 며칠전 받은 이메일에 답을 못하고 그 내용을 곱씹고 있고, 며칠전 내가 혹한 어떤 것에서 내가 이런 사람인가에 대해 깊이 괴로워하고 있기 때문에, 쓰려고 하면 쓸 건 무수히 많지 않은가. 사실 이 일들에 대해 누구에게도 말할 수가 없어 혼자만 생각에 생각을 거듭하고 있는데, 그렇다면 일기가 나의 좋은 친구가 되어주지 않을까. 왜 사람들에게는, 왜 나에게는, 이렇게 누구에게도 말할 수 없는 그런 감정과 생각들이 생기는걸까. 이렇게냐 외향적인 사람인데 그럼에도 불구하고 내내 숨긴 채로 살아야 하는 생각과 감정들이라는게 있다.

지난 주말에는 엄마와 이모를 모시고 베트남 하노이에 다녀왔다.

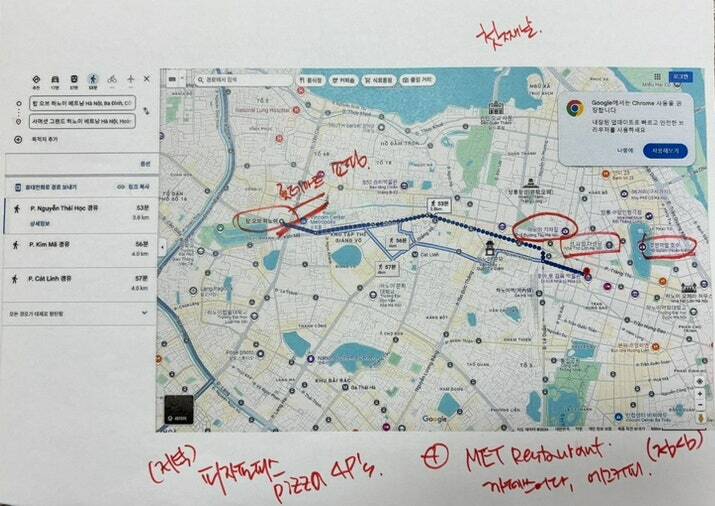

엄마와 이모는 베트남이 처음이었고 나는 엄마와 이모를 안내해야 한다는 생각에 계획을 좀 짜두었는데, 갑자기 나라에 큰 일이 터져서 두려워하고 분노해야 했다. 예약해둔 비행기며 호텔이며, 그래도 가야지, 하고 불편한 마음이었고, 어쨌든 우리는 그곳에 도착했다. 걷는 틈틈이 먹는 틈틈이 나는 어쩔 수 없이 동생들과 나랏일을 걱정했고 또 SNS 를 확인하며 이모와 게속 분노했다. 걷다가 분노하고 먹다가 분노하고. 그런 여행이었는데, 그럼에도 불구하고 이모는 이 여행에 아주 크게 만족했다. 아 물론 엄마도. 이모는 여행을 참 좋아하는데 혼자 다니는 건 엄두가 안나 늘 패키지로만 다니시는 분이고, 자유여행의 참맛을 나로 인해 처음 느껴본거다. 네덜란드 갔을 때도 그랬는데 이번 베트남은 도대체 2박3일로 뭐가 될까? 생각하던 이모였지만, 하노이에 도착해 나를 따라 다니면서 '패키지라면 볼 수 없는' 삶의 생생한 현장들을 보고 너무 좋아했다. 이거 좋다, 락방아 이거 참 좋다, 라고 계속 말했고, 그러면서 덧붙였다.

"락방아, 내가 왜 계속 이거 좋다고 말하는지 알지?"

나는 아니 이모, 몰라, 이해가 안돼, 무슨 말인지 나는 아무것도 몰라, 라고 반복해 말했다.

보통 내가 여행을 갈 때면 굵직한 목표 몇 개만 가진채 떠난다.

이를테면 프란세진야를 먹고 와야지, 라던가 지중해 옆 달리고 와야지, 센트럴 파크를 갔다와야지, 미술관 가서 까페에 앉아있다 와야지, 뭐 이런 식이다. 그런데 엄마와 이모를 모시고는 차마 그렇게 갈 수가 없을 것 같아, 나름 계획이라는 걸 짜보았다. 철저한 J 가 되었달까.

(그렇지만 J 에게 이런 계획은 엉성하겠죠..)

대체적으로 계획한 장소에 대부분 갔고, 계획한 먹거리는 다 먹었다. 아주 야무진 여행이었는데, 엄마와 이모의 만족도가 아주 높아, 돌아와서 생각했다.

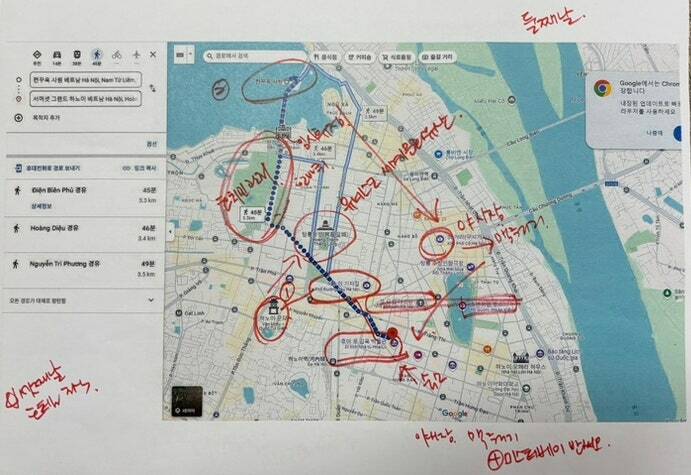

흐음, 나의 미래에.. 회사 그만두고, 이거 할까? 하노이 관광 가이드? 그러니까 그냥 하노이 도보 여행인거지. 호안끼엠 호수와 성요셉 성당을 거쳐 첫날에는 롯데 호텔 루프탑바로 마무리하고, 둘째날은 기찻길을 시작해 탕룽황성, 호치민관저, 잠깐 쉬었다가 야시장과 맥주거리까지. 중간중간 까페 쓰어다, 에그 커피, 코코넛 커피 등도 마셔주고. 다음날은 호텔 조식 먹고 다시 한국으로 돌아가시라. 이거 하고 돈 벌어볼까? 걷는 내내 하노이 거리에 얼마나 오토바이가 많은지, 얼마나 쌀국수가 많은지 바로 볼 수 있고, 그러니까 패키지가 해줄 수 없는 생생한 삶의 현장을 볼 수 있단 말이지.

이거 신청자 받아서 해볼까.

하여간 내내 가이드였고 찍사였다. 듀오링고로 베트남어 조금 공부하고 갔는데 이탈리아처럼 되지가 않아 의사소통이 잘 되지 않았.. 아 베트남어는 역시 너무 멀어. 제가 하는 베트남어, 베트남 사람들이 못알아듣더라고요... 휴....... 그래도 못, 하이 는.. 통했습니다. 1과 2 입니다.

못 분짜, 하이 까페 쓰어 다...

호안끼엠 호수 달린 이야기와 먹거리 이야기는 투비에 좀 올려볼 생각입니다.

하여간 미래를 생각하며 살고 있는데, 그 모든걸 현재 대통령이 망칠까봐 아주 빡침이 온다.

책을 샀다.

약소합니다..

[달리기와 존재하기]는 달리기도 존재하기도 좋아서 샀다. (응?)

[초예측]은 사실, 누가 줘도 안읽을 것 같은 책인데... 그런데 최근에 어느 책이었나 글이었나, 하여간 출처는 기억나지 않는데 '조앤 윌리엄스'란 이름을 보게된거다. 아, 이 사람 글 읽어보고 싶은데, 하고 알라딘에 검색했더니 책이 초예측 밖에 안나오더라. 아니, 잠깐만 이건.. 좀... 흠... 그래서 일단 초예측에서의 짧은 글이라도 읽어보자고 샀다. 책과 나는 언제 어떻게 왜 만나게 될지 우린 아무것도 알 수 없다.

[기억의 저편]은 김세화 작가의 소설인데 최근에 그의 작품 [타오]를 좋게 읽었어서 이 작가의 다른 작품도 읽어보자, 하고 검색해보고 샀다.

친구를 사귀고 싶다,

고 요즘엔 자주 생각한다.

어떤 친구냐면, 고기를 좋아하는 친구였으면 좋겠다. 왜냐하면, 내가 수육 삶아주고 싶어서.

얼마전 여동생이 학교 급식에 보쌈이 나왔는데 별로 맛이 없다면서 '언니가 만들어준 수육 먹고싶다' 라고 하는게 아닌가.

하아- 나는 치아바타 장인, 바질 페스토 장인에 이어, 이제 수육 장인으로 거듭났구나!

그래서 수육을 만들어주면 기뻐할 친구를 만들고 싶다.

그 친구는 운동도 좀 하고 체력도 좀 빵빵했으면 좋겠다.

함께 실컷 걷고 수육을 먹게.

내가 만들어준 수육을 기쁘고 맛있게 먹고 나랑 함께 걷고 수다를 떨고 술을 마시는동안 지치지 않을 친구.

세상에 그런 사람이 있을까, 하다가 딱 한 명 떠올랐다.

바로 나다.

역시 나같은 사람은 나밖에 없구나.

내가 나의 가장 좋은 친구가 될 수밖에 없기 때문에, 따라서 외로움과 고독은 필연적이로다.

이만 총총.

이 책 너무 사고 싶은데 가격.. 무슨 일이야.