숲노래 책숲마실 . 마을책집 이야기

햇볕길을 (2025.5.8.)

― 부산 〈읽는 마음〉

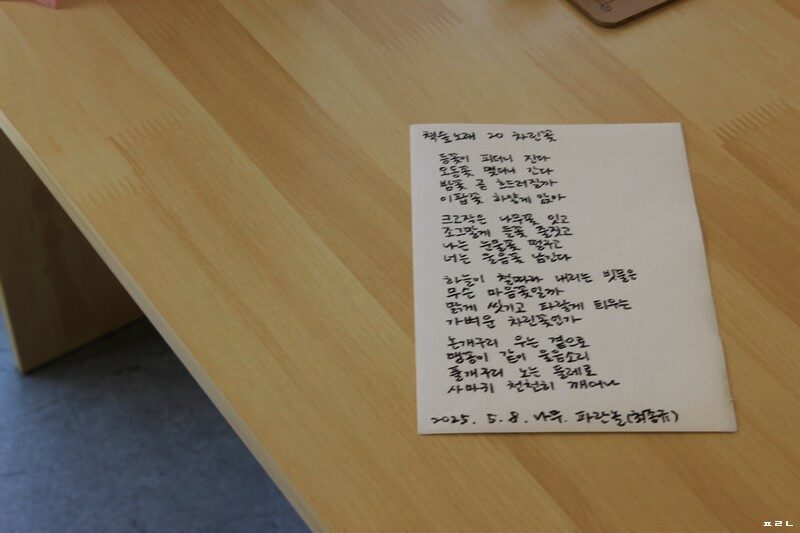

어버이날 새벽에 논두렁을 달려서 옆마을에 닿습니다. 첫 시골버스를 타고서 읍내로 갔고, 순천을 거쳐서 부산으로 가는 시외버스로 갈아탑니다. 등허리를 폅니다. 석 달째 조금씩 쓰는 글꽃(동화) 한 자락을 더 씁니다. 사상나루에서 내려 사직으로 갑니다. 2025년 5월 7일에 연 〈읽는 마음〉을 바라보며 골목길을 걷습니다.

부산은 다른 고장을 헤아리면 책집이 너무 적다고 느꼈습니다. 그런데 알뜰히 새터를 차리는 분을 곳곳에서 만날 수 있습니다. 책 한 자락으로 이 고장 한켠을 밝히면서, 마을사람 스스로 이곳을 사랑하는 이야기씨앗을 심는다고 느낍니다.

높은자리에서 내려다보면 “고작 작은책집 하나”입니다. 살림자리에서 마주보면 “바로 작은책집 하나”입니다. “이 작은 곳”으로 무엇을 바꿀 수 있느냐고 핀잔하는 분도 있으나, 언제나 “이 작은 곳”이 첫발입니다. 크고작은 모든 푸른숲은 작은씨앗 한 톨에서 비롯했어요. 마을도 고을도 고장도 나라도 바로 “이 작은 한 사람”부터 마음을 가꾸면서 시나브로 바꾸게 마련입니다.

지난 2000년부터 꼬박꼬박 부산을 드나듭니다. 천천히 느슨히 부산 여러 골목과 마을을 거닐면서 새롭게 만나고 돌아봅니다. 아늑하고 알뜰한 골목집이 사라지면 안타깝지만, 꿋꿋이 골목밭과 꽃그릇밭을 일구는 이웃이 있기에 반갑습니다. 저는 굳이 꽃뜨락(식물원)을 안 갑니다. 시골에서는 들숲메가 꽃밭이요, 큰고장에서는 골목길이 꽃길입니다.

마을책집 〈읽는 마음〉을 돌보는 책집지기님이 부산에서 꾸준히 이야기밭을 일구셨다고 합니다. 부산에 있는 작은펴냄터에서 책을 내놓기도 했습니다. 살림하며 살아가는 손길로 여민 작은책이 반짝입니다. 《어느 날, 마녀가 된 엄마》를 알아보는 책동무는 아직 적은 듯하지만, 이제부터 늘어나기를 바라요. 부산에서 두 아이를 돌본 어느 분이 여민 《그래봤자 꼴랑 어른》이라는 이야기책도 놀랍도록 아기자기하면서 반짝반짝합니다. 부산뿐 아니라 다른 고장에서도 “일하고 살림하는 아줌마 눈길”로 태어나는 작은꾸러미가 차분히 작은씨앗 구실을 할 테지요. ‘나(어른)’를 마주하면서 ‘너(아이)’를 품습니다. 나(어른)부터 사랑으로 바라보면서 너(아이)를 나란히 사랑으로 보살핍니다.

대단하거나 커다란 모습이어야 나라나 마을이나 책집이지 않습니다. 이곳은 큰나라나 큰고장이지 않아도 됩니다. 큰집에서 살거나 큰쇠(중·대형차)를 거느리지 않아도 됩니다. 큰이름을 얻거나 큰돈을 벌어야 하지 않습니다. 살림집에서 살고, 살림수레를 거느리고, 살림이름을 나누고, 살림돈을 펴면 넉넉합니다.

《날마다, 도서관》(강원임, 싱긋, 2025.4.12.)

《날마다, 지하철》(전혜성, 싱긋, 2021.11.11.)

《화가들의 꽃》(앵거스 하일랜드·켄드라 윌슨/안진이 옮김, 푸른숲, 2025.3.11.첫/2025.4.15.4벌)

#theBookoftheFlower #FlowersinArt #AngusHyland #KendraWilson

《어느 날, 마녀가 된 엄마》(김주미, 글이, 2022.8.8.)

《그래봤자 꼴랑 어른》(한주형, 글이, 2020.5.5.)

ㅍㄹㄴ

글 : 숲노래·파란놀(최종규). 낱말책을 쓴다. 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책집을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《이오덕 마음 읽기》을 썼다. blog.naver.com/hbooklove